2023年公開の映画『春画先生』は、性と芸術、笑いと狂気が交錯する異色の偏愛コメディとして大きな話題を集めました。本記事では、ネタバレを含む深読み考察を交えつつ、本作の魅力的なキャスト陣や、印象深いあらすじの要点を整理します。さらに、「春画」という題材に込められた意味を掘り下げるために、春画の基礎知識や塩田監督の作家性にも触れながら、多層的な読み解きを試みます。

ヒロイン・弓子の大胆な変化を描く「弓子の覚醒」、学者・芳賀の倒錯した欲望に迫る「芳賀の性癖」、そして劇中最大の転機となる「一葉との対決」など、見逃せないテーマが満載です。終盤では、映画全体が“春画”そのものとして構成されているという独自の構造にも注目しながら、衝撃の結末に込められた意味を丁寧に読み解いていきます。

観る者の価値観を揺さぶる本作を深く味わうための、総合的なガイドとしてぜひご覧ください!

春画先生の魅力とキャストを徹底解説【ネタバレ無し】

チェックリスト

-

『春画先生』は、日本初の無修正春画を用いたR15+指定の偏愛コメディ映画

-

春画研究者とヒロインの奇妙な師弟関係を通じて、愛と性のテーマを描いている

-

登場人物たちの欲望や自我の変化が、春画を媒介にして丁寧に描かれている

-

内野聖陽・北香那らキャストの演技が、登場人物の複雑な心理を強く印象付けている

-

春画は単なる性表現ではなく、江戸文化に根差した笑いと芸術性を持つ

-

監督・塩田明彦の演出は、笑いと狂気の境界を描きながら作品全体に春画的構造を持たせている

基本情報|日本初の無修正春画映画

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 春画先生 |

| 年齢制限 | R15+ |

| 公開年 | 2023年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 114分 |

| ジャンル | 偏愛コメディ |

| 監督 | 塩田明彦 |

| 主演 | 内野聖陽 |

春画と映画表現の境界を越えた挑戦

『春画先生』は、2023年10月13日に公開されたR15+指定の日本映画です。最大の特徴は、商業映画としては日本初となる「無修正の春画」をスクリーンで使用した点にあります。これにより、本作は単なるエンタメ作品ではなく、性表現のあり方や検閲の歴史に一石を投じる実験的な意義も持った映画として注目されました。

コメディに包まれた偏愛の物語

ジャンルとしては“コメディ”に分類されつつも、物語は極めて異色です。江戸時代の性風俗画である春画を研究対象とした孤高の学者・芳賀一郎と、その弟子・春野弓子の奇妙で濃密な師弟関係を描いた偏愛劇となっています。

作品の核は“愛と性”の交錯

本作が提示するテーマは、単なる恋愛や性描写にとどまりません。性愛・欲望・依存・自由といった複雑な人間心理が、春画を媒介にして浮き彫りにされていきます。笑いながらもゾクリとさせられる演出は、監督・塩田明彦の手腕によるものです。

映倫と表現の自由に対する挑戦

映倫(映画倫理機構)の審査によりR15+指定を受けつつも、浮世絵としての芸術性や学術的価値を評価されたことで、完全無修正の春画を劇中で用いることが実現しました。これは日本映画界における大きな一歩と言えるでしょう。

制作スタッフと配役の魅力

監督・脚本を手がけたのは塩田明彦。音楽はゲイリー芦屋、美術や衣装、撮影に至るまで実力派スタッフが集結。出演は内野聖陽(芳賀)、北香那(弓子)、柄本佑(辻村)、安達祐実(一葉)など、キャリアと演技力を兼ね備えた俳優陣が脇を固め、物語に強い説得力を与えています。

あらすじ|春画で繋がる師弟の変化

変わり者の春画研究者と出会うヒロイン

物語は、レトロな喫茶店でアルバイトをしている春野弓子という若い女性が、ある日ひとりの変わり者と出会うところから始まります。彼の名は芳賀一郎。学者肌でありながら世捨て人のような生活を送る、春画研究に人生を捧げた男です。喫茶店で春画を堂々と広げていた芳賀は、弓子に対し「興味があるなら来なさい」と名刺を差し出します。

春画を通して弟子入り、師弟関係が始まる

好奇心から芳賀の自宅を訪れた弓子は、そこで春画の奥深さに触れ、やがて週に数回通って春画の手ほどきを受けるようになります。この過程で、弓子の中にはただの興味以上の感情が芽生えていきます。師匠である芳賀に対する尊敬と、徐々に膨らむ恋心。そして、弓子自身の内面もまた大きく変化していくのです。

春画が導く「自己発見と目覚め」

この映画の面白さは、春画という一見突飛なテーマを通じて、登場人物たちの内面の成長や欲望の変化を丁寧に描いている点にあります。弓子にとって春画とは、単なる絵画ではなく、自己理解と性の自立を促す鏡のような存在です。一方で、芳賀にとって弓子はただの弟子ではなく、自身の過去と向き合う鍵にもなっていきます。

師弟関係に生まれる揺らぎと連帯

春画を学ぶという知的活動を通じて始まった関係は、知性・感情・欲望が複雑に絡み合い、師弟を超えた絆へと展開していきます。しかし、二人の関係は常に安定しているわけではなく、嫉妬・戸惑い・葛藤が混じり合いながら、物語は揺らぎを孕んで進んでいきます。

このように、『春画先生』のあらすじは、「学び」と「愛」が交錯する師弟の成長物語として構成されています。ネタバレを避けて紹介しましたが、変化と発見に満ちたこの旅路は、観る者にもさまざまな問いを投げかけてくるでしょう。

キャスト|実力派俳優陣の熱演が作品を牽引

主演・内野聖陽が体現する“変態と知性の両立”

芳賀一郎を演じるのは、実力派俳優・内野聖陽さんです。孤高の春画研究者でありながら、亡き妻への執着や特殊な性癖を抱える複雑な人物を、抑制の効いた演技と突き抜けた変態性のバランスで表現。内野さんの真骨頂とも言える“知性ある狂気”が、本作の空気を決定づけています。

特に印象的なのは、弓子に対して欲望を向けながらも直接的に触れず、声だけを聴いて満足するという異常な嗜好を、嫌悪感と哀愁のギリギリのラインで成立させている点です。この難役を成立させた内野さんの力量は、本作の根幹に関わっています。

ヒロイン・北香那が見せる体当たりの演技

春野弓子役には若手女優の北香那さんが抜擢されました。本作での彼女の演技は、まさに“覚醒するヒロイン”の体現といえるもので、前半の素朴さと後半の大胆さのコントラストが鮮烈です。

弓子は春画に魅せられ、芳賀に惹かれ、そして自らの性と向き合う女性。羞恥・怒り・歓喜・支配欲など、感情のふり幅を全身で表現する姿に、観る者は引き込まれます。特に“七日間の御籠もり”以降の展開では、肉体表現を含む難易度の高い演技を堂々とやり切っており、彼女の女優としての可能性を決定づけた役とも言えるでしょう。

柄本佑が演じる“調停者”かつ“混乱の火種”

編集者・辻村俊介を演じるのは柄本佑さん。口先と柔らかな笑顔で人を動かす“胡散臭い男”として登場し、物語を大きく撹乱するキーパーソンです。

彼の立ち位置は、春画という文化を広めるために「目的のためなら手段を選ばない」合理主義者でもあり、芳賀・弓子・一葉それぞれの感情を巧みに揺さぶる存在でもあります。彼が演じる辻村は“悪役”とは言い切れず、観客に複雑な感情を抱かせる存在として非常に魅力的です。

安達祐実が演じる“過去の亡霊”の強烈な存在感

芳賀の亡き妻の双子の姉・一葉を演じたのは安達祐実さん。登場シーンは後半からですが、その登場以降、物語の重心を一気に奪い去るほどの強烈な存在感を発揮します。

一葉は芳賀に愛された妹の代わりに選ばれなかった女、そしてその恨みと執着を背負ったまま再登場し、弓子にSM的な“試練”を与えます。甘さゼロの狂気を帯びた女の演技は、これまでの安達祐実さんのイメージを塗り替えるほど。劇中での台詞や視線には、狂気と哀しみの両方が同居しています。

脇を固めるベテラン陣の重厚感

さらに、芳賀家の家政婦・絹代役には白川和子さんがキャスティングされています。彼女はかつて日活ロマンポルノで一時代を築いた女優であり、本作では性的表現に対する達観と重みを体現する象徴的な役割を果たしています。

短い出番ながらも、その存在感は圧倒的。絹代が発する嫉妬や警戒心には、春画という世界に生きてきた者だけが持つリアリティがあります。

キャストの相互作用が物語を深化させた

このように『春画先生』の登場人物たちは、一人一人が役としての意味と機能を強く持ち、俳優陣がその人物像を最大限に引き出していることがわかります。キャスト同士の緊張感と化学反応が、本作の異様な世界観に説得力を与えているのです。

また、それぞれが「性」「愛」「芸術」への異なる価値観や立場を持って物語に関わることで、多面的なテーマの深掘りが可能になっています。俳優の演技力と役の個性がここまで合致している作品は、邦画でも稀有な存在といえるでしょう。

春画とは何か?映画を楽しむための予備知識

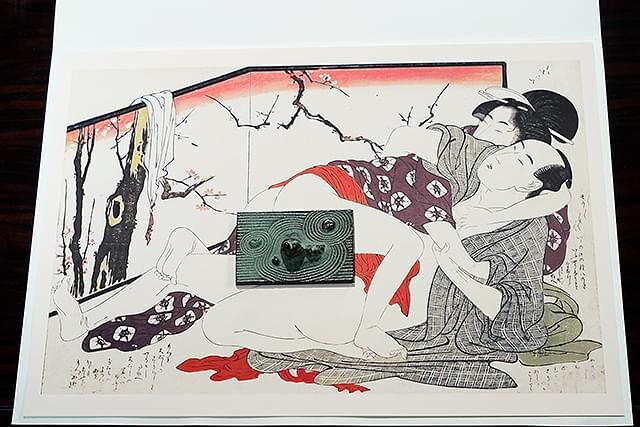

春画の定義と歴史的背景

春画とは、江戸時代を中心に日本で広く制作・流通していた性描写を主題とした絵画です。木版画や肉筆画の形式があり、内容は男女の交合、性愛、さらには幻想的な交わりまで多岐にわたります。特筆すべきは、その多くがユーモアと風刺を含んでいたことです。春画は単なるポルノグラフィーではなく、笑いや皮肉を交えた「笑い絵」としても親しまれていました。

禁制品だったが、実は庶民に広まっていた

一方で、春画は江戸幕府によって禁制品として扱われていた時期もあります。しかし、庶民の間では密かに愛され続け、婚礼道具や性教育用教材としても用いられました。つまり、春画は単なる好色の産物ではなく、文化的・実用的価値も併せ持っていた美術作品と位置づけることができます。

春画の芸術性と技術の高さ

春画には、葛飾北斎、喜多川歌麿、鈴木春信といった一流の浮世絵師たちが関わっており、その芸術性は極めて高いものです。たとえば、北斎の『蛸と海女』に見られるように、アクロバティックな構図と大胆な性愛表現を融合させた描写は、現代においても高く評価されています。また、オノマトペの巧みな使用など、視覚と聴覚の想像力を刺激する工夫も見逃せません。

映画『春画先生』における春画の役割

本作『春画先生』では、この春画が単なる背景や小道具ではなく、登場人物の内面を映し出す“鏡”のような存在として描かれています。鑑賞マナー(ハンカチで口元を隠すなど)も登場し、春画を丁寧に味わう文化的な視点が随所に盛り込まれています。

このように、春画を正しく理解することは、映画『春画先生』をより深く味わううえで欠かせません。性愛=恥ずべきものとする西洋的な価値観ではなく、性愛=人間の自然な営みとして受け入れる江戸の大らかさを再確認することが、本作の鑑賞体験を一層豊かなものにしてくれます。

塩田監督の作家性が光る世界観と演出術

登場人物の「心の揺れ」を映す演出

塩田明彦監督は、かねてから「普通ではいられない人間」の内面を丁寧に描くことで知られています。本作でもその作風は健在であり、特に人物の心のリミッターが外れていく様子を、カメラワークや演出で細やかに描いています。具体的には、ヒロイン・弓子が興奮や恍惚に包まれるシーンでは、呼吸音や動きのリズムを強調することで、観客の感覚に訴える演出が際立っています。

コミカルと倒錯のバランス感覚

『春画先生』では、性的描写が多く含まれる一方で、笑いと狂気が交錯するようなコメディ演出が随所に見られます。これは塩田監督の『月光の囁き』や『麻希のいる世界』といった過去作とも通じるポイントです。いずれの作品でも、変態性や歪んだ愛情が突き抜けたかたちで描かれながらも、どこか人間的でユーモラスな温かさが残されています。

空間と小道具の使い方に宿る“美意識”

また、塩田監督のこだわりは空間演出や美術設計にも反映されています。芳賀の自宅は、まるで江戸の情緒を凝縮したような美術空間であり、一方で藤村一葉の館は洋風の怪しげな雰囲気を醸し出しています。さらに、画集や屏風などの小道具がストーリーに深く関わり、「見る/見られる」の関係性が立体的に構築されている点も見逃せません。

「春画」と「映画」を重ねる構造美

特に注目すべきは、塩田監督が映画そのものを“春画”に見立てた構造です。春画の本質が「部分を隠すことで全体を見せる」芸術であるように、この映画もまた、フレームの外を想起させる構成になっています。画面内では語り切れない感情や関係性が、カットの余白や視線の動きに込められ、鑑賞者の想像力を刺激します。

このように、塩田明彦監督の演出術は、『春画先生』を単なる性愛映画に終わらせることなく、人間存在の深層に迫る哲学的な作品へと昇華させています。視覚的快楽と知的刺激が同居する、まさに“偏愛”という言葉がふさわしい映画体験がそこにあります。

笑いと狂気の境界線を描いた前半部

観客を誘う“学術コメディ”としての導入

『春画先生』の前半は、ジャンルとしてはコメディに分類されながらも、そのベースにはしっかりと学術的な春画の解説と歴史的背景があります。主人公・芳賀一郎が、喫茶店で春画を広げているというシュールな出会いから物語はスタート。そこに無垢な関心を寄せるヒロイン・弓子が加わることで、「変人と素直な弟子の師弟ドラマ」が始まります。

観客はまず、春画という特殊なジャンルに対する知的好奇心をくすぐられます。円山応挙や歌麿の作品を例に挙げ、絵の細部や構図の工夫を真面目に解説するシーンは、笑いを含みながらも非常に濃密です。“性を学ぶ”という意外性のある視点が、観る者を自然と物語に引き込んでいきます。

日常の延長に潜む“異常性”がじわじわと侵食

一方で、物語が進むにつれて、この“学び”が単なる知識ではなく、感情や欲望と密接に結びついていることが明らかになります。特に芳賀が語るエピソード、「行為の最中に論文のアイデアを思いついて筆を取った」という話に弓子が反応を示すシーンから、観客は違和感と好奇心を覚えるはずです。

ここで描かれるのは、性と知のあいだにある“理性と本能”の境界です。あくまで冷静に、しかし異常な行動を正当化する芳賀の姿は、笑えるけれどもどこか恐ろしくもあります。こうした微妙なバランスが、本作の前半部を単なるエロコメディでは終わらせない重要な要素になっています。

コメディからピンク映画へ――テンションの変容

前述の通り、序盤は学問的な導入から始まりますが、編集者・辻村が登場するあたりから物語のトーンは大きく変化します。弓子が辻村と酔って関係を持ち、その音声を芳賀に中継するという場面は、明確に“狂気の扉”を開く象徴的な展開です。

それまでは“変わり者の春画先生”という笑える設定だったものが、“他人の性行為を聞くことで欲望を満たす男”というグロテスクな輪郭を帯びていくのです。それでも作品はコメディのフレームを外さず、登場人物たちの感情を誇張して描くことで、観客にギリギリの「笑い」を提供します。

観客の感情を揺さぶる“ズレ”の演出

この笑いと狂気の境界を支えているのが、意図的に設計された“感情のズレ”です。弓子が怒る、泣く、走るといった感情表現は真剣そのものですが、観客から見るとその状況自体が滑稽に映ることもあります。

たとえば、春画を見て興奮し、家の中をバタバタと移動する弓子の動きは、彼女にとっては真剣な反応ですが、観客には可愛らしく、ちょっと笑える行動として映るのです。こうしたギャップが、“笑えるはずのものが怖い”“怖いのに笑ってしまう”という不安定な心理を呼び起こします。

“春画=笑い絵”という文化背景の活用

最後に触れておきたいのは、春画そのものが「笑い絵」とも呼ばれる文化的背景です。江戸時代、人々は性を隠すものではなく、笑いに昇華できるものとして捉えていました。その価値観が本作には色濃く反映されています。

つまり、『春画先生』前半の笑いと狂気は、単なる演出効果ではなく、“春画とは何か”というテーマ自体に根差したものなのです。現代の観客が忘れがちな、「性=滑稽で人間的なもの」という視点を、作品は自然な流れの中で提示しているとも言えるでしょう。

このように本作品の前半部では、春画という題材を使って知と欲、芸術とエロス、笑いと狂気の境界線が軽やかに、しかし着実に踏み越えられていきます。その展開は、後半の「覚醒」や「歪んだ愛」への導入として、見逃せない重要なパートになっています。

春画先生のネタバレでキャストと結末の深読み考察

チェックリスト

-

弓子は春画を通じて性愛と自我に目覚め、性の主体としての自由を獲得していく

-

芳賀は知性と倒錯性を併せ持ち、過去の喪失から歪んだ愛に囚われている

-

一葉との対決は、弓子が性的主体として覚醒する決定的な転機となる

-

映画そのものが春画的構造を持ち、覗き見やユーモアで観客の価値観を揺さぶる

-

弓子と芳賀の関係は愛と依存の境界に揺れ、見る者の解釈に委ねられている

-

弓子の「自由」とは、相手の性癖を理解したうえで自分の立場を自ら選ぶ能動性である

弓子(北香那)の覚醒と性の自立を読み解く

「覚醒」とは、欲望を恥じない力を得ること

春野弓子というキャラクターは、本作『春画先生』においてもっとも大きな変化を遂げる存在です。当初は、ただの好奇心から春画に興味を持ち、芳賀一郎のもとを訪れる素朴な女性として描かれます。しかし物語が進むにつれて、彼女は春画に秘められた“見ること・見られること”の快楽や、性愛を通じて自らの欲望に正面から向き合うようになっていきます。

この変化を「覚醒」と呼ぶのは、それが単なる性的な奔放さではなく、自己の欲望と倫理観を統合する成熟の過程だからです。弓子は“自由”という言葉を繰り返しますが、それは他者に支配されない自分になるというよりも、「自分の意思で相手を選び、自分の身体を預けることができる」主体としての自由を意味しています。

「性の自立」は“迎合”ではなく“選択”

一見すると、弓子は芳賀のM性癖に合わせてS的に振る舞うようになります。そのため、「芳賀に迎合しているだけでは?」という疑問も浮かぶでしょう。しかし前述の通り、彼女の行動は妥協や服従ではなく、意志をもった選択です。

たとえば、弓子は辻村と身体を重ねながら、その様子を芳賀に“中継”するという異常な状況を自らの選択として受け入れます。さらに、最終的に芳賀の欲望に応えるため、一葉との対決を経て芳賀を“調教”する立場にまで踏み込みます。これは彼女が自分のセクシュアリティを戦略的に使いこなす力を得たことを象徴していると言えるでしょう。

「七日間の御籠もり」に見る覚悟の深さ

映画後半で描かれる「七日間の御籠もり」は、弓子の覚醒の象徴的なクライマックスです。これは単なるセックスの連続ではなく、春画大全の内容に沿って性愛を体験する“実践的研究”であり、春画という文化に自らの身体をもって飛び込んでいく大胆な行為です。

この儀式のような行為をやり遂げたことで、弓子は“弟子”という立場を超え、春画の世界観を体現する存在へと変貌します。つまり、かつては教わる側だった彼女が、今や他者を導く側になったのです。

弓子は“自由”を得たのか?

「自分は今、とても自由だ」と語る弓子の言葉は、物語全体のテーマでもあります。この言葉には、「誰のものでもない自分として生きる」「愛することも愛されることも自分の意思で選ぶ」という強い意志が込められています。

その一方で、芳賀との関係は依存や執着のようにも見えます。では本当に自由になれたのか?――この問いに明確な答えはありません。しかし、自らの快楽と愛を引き受ける覚悟を持った弓子の姿は、多くの観客にとって「自由とは何か」を考えるきっかけになるはずです。

このように、本作は単なる師弟の性愛劇ではなく、一人の女性が欲望と自我を融合させ、精神的にも性的にも成熟していく物語として描かれています。弓子の覚醒は、現代における「性の自立」とは何かを問い直す、力強いメッセージを孕んでいるのです。

芳賀(内野聖陽)の性癖と歪んだ愛のかたち

愛と欲望の境界線が曖昧な男

芳賀一郎というキャラクターは、学者としての知性と、人間としての破綻が同居する極めて複雑な存在です。春画研究に人生を捧げ、性愛を美術・文化として昇華しようとする彼の姿勢は、学術的には尊敬に値するものです。しかし、その裏側にある性への歪んだ執着とコントロール欲は、物語が進むにつれて徐々に明るみに出ていきます。

表向きは理知的で抑制的な振る舞いを貫きながら、実際は女性に対して極端なM性癖を抱きつつ、間接的にその関係を演出・監視したいという倒錯的な欲望を秘めているのです。特に弓子と辻村の行為をスマホ越しに“鑑賞”するという描写は、その倒錯性を強烈に象徴しています。

歪みの起点は「いと」との過去

芳賀の現在の性癖や恋愛観の原点は、亡き妻「いと」との関係にあります。彼女との“七日間の御籠もり”は、芳賀にとって性愛と学問が結びついた象徴的な体験でした。このエピソードは、芳賀が性愛を通して自己実現を図る人物であることを強く印象づけます。

しかし、この思い出があまりに強烈であったため、芳賀はそれ以降、他者との恋愛やセックスに本気で向き合うことができなくなったのです。つまり彼は、いととの過去に囚われながら、同じ構図を他の女性にも再現しようとするという、非常に身勝手で支配的な愛のかたちに陥っているのです。

操作されることを望む、従属的な快楽

芳賀の性癖は、単なるM気質にとどまりません。彼は相手から侮辱され、蔑まれ、服従させられることで、ようやく本来の自分を解放できるタイプです。それを象徴するのが、弓子にムチで叩かれ、「世界で一番醜いブタ野郎です」と自ら叫ぶ場面です。

この行為は性的興奮だけでなく、自己否定と救済を繰り返す精神的なループでもあり、彼の愛は極めて自己中心的で、かつ相手を巻き込まずには成立しないものです。芳賀にとっての愛とは、「自分を支配してくれる理想の女」がそばにいることなのです。

弓子に投影された“理想の支配者”

作中で弓子は、次第に芳賀の性癖を理解し、それに合わせたふるまいを見せるようになります。ただし、前述の通りこれは迎合ではなく“選択”です。しかし芳賀にとっては、自らが仕掛けた愛の構図に弓子が完璧に応じてくれたという点で、ある種の「理想の女性像」を彼女に重ねています。

この関係性は、恋愛の対等性からは大きく外れていますが、芳賀にとってはまさに“幸福”であり、“満たされた状態”なのです。

愛とは誰のためのものか?

こうした芳賀の愛のかたちは、見る人によっては「気持ち悪い」「支配的すぎる」「女性蔑視では?」という反発を呼び起こすかもしれません。ただ、芳賀の言動を否定するだけでは本作の核心には触れられません。

むしろ本作が問いかけているのは、「歪んだ愛にも意味があるのか」という根源的なテーマです。誰もが自分の性癖や愛し方に自覚的でいられるわけではありません。芳賀のように、過去と欲望に縛られながら、それでも誰かを愛そうとする人間の姿には、滑稽さと同時に悲哀や共感も含まれているのです。

芳賀一郎というキャラクターを通して、『春画先生』は性愛と愛情の“正しさ”という価値観を強く揺さぶります。それは観客にとって不快であると同時に、自分自身の中の「愛の基準」を再考させる刺激的な経験でもあるでしょう。

一葉(安達祐実)との対決が解き放つ真のテーマ

一葉は“亡霊”であり、社会的な抑圧の象徴

映画『春画先生』において、一葉(安達祐実)は単なる脇役ではなく、物語の核心を揺さぶるキーパーソンです。彼女の登場は、弓子と芳賀の関係、さらには弓子の“覚醒”を大きく加速させる決定的な転機となります。

一葉は、亡き妹「いと」の双子の姉であり、芳賀のかつての恋人でもありました。つまり彼女は、芳賀の“過去の未練”と“現在の束縛”を体現する存在です。彼女の執拗な登場と干渉は、まるで芳賀の心に取り憑いた亡霊のような象徴的存在であり、同時に弓子が乗り越えるべき“女性の縛り”や“伝統的な性の在り方”を象徴しているとも言えます。

ラストバトルは「性愛」と「支配」への宣戦布告

一葉と弓子の最終対決は、単なる人間同士の争いにとどまりません。むしろ、女性の自由意志と性的主体性の奪還という本作最大のテーマが、もっとも明確なかたちで提示される瞬間です。

洋館でのSM的プレイや羞恥の儀式は、一見すれば単なる倒錯的な見せ場に見えるかもしれません。しかしそこには、女性同士の世代的・価値観的対立という構造が潜んでいます。一葉は妹を奪った芳賀に怒りを抱き、その“代償”として弓子を利用しようとします。彼女の言動は、愛という名の復讐劇であり、“男の欲望に応じる女”への断罪でもあるのです。

ところが弓子は、その場面を「自らの意志」で乗り越えるという決定的な選択をします。

弓子が主導権を握った瞬間、物語は反転する

クライマックスでの弓子の行動は、受け身の女性像からの完全なる脱却を意味します。ムチを振るい、芳賀を罵倒し、支配的な言葉を投げかけるその姿は、まさに彼女の“性の自立”の到達点です。ここでは「従う女」ではなく、「選び取る女」としての弓子が明確に描かれています。

さらに興味深いのは、一葉の沈黙と驚きです。彼女は弓子の変貌を想定しておらず、自らがしかけた“支配の儀式”を弓子に奪われてしまいます。この時点で、過去の価値観に縛られた一葉は象徴的に敗北し、新しい性愛観と愛の形を持った弓子がその場を“浄化”するのです。

解き放たれるのは、女の「自由」そのもの

この対決を通して、『春画先生』が提示しているのは単なる性愛の奇譚ではなく、性と愛における主導権の変遷、そして女性の自由意志の尊重です。従来、映画や文学において女性が性的な対象として描かれる際、それは多くの場合、男性目線によって規定されたものでした。

しかし本作では、弓子が「自分は今、自由だ」と宣言するように、女性自身が性愛をどう捉え、どう行動するかを自ら選び取っていく姿が描かれます。一葉との対決は、その“最終試練”であり、従属から解放への決定的な一歩なのです。

言ってしまえば、一葉は古い愛の形、すなわち「所有と執着」に基づく愛を体現していました。その彼女を前にして弓子が示した“自由な性愛”のあり方こそが、本作の本質です。この決戦によって、観客もまた「愛とは何か」「性の自由とは何か」を問い直されるのです。一葉との対決は、物語の転機であると同時に、テーマを顕在化させる重要な装置であったと言えるでしょう。

映画そのものが“春画”となっている構造

作品全体が「笑い絵」として設計されている

『春画先生』という映画は、単に春画を題材にした物語ではなく、映画自体が“春画的構造”を持っている点が大きな特徴です。春画は、江戸時代に「笑い絵」とも呼ばれたように、性描写に加えてユーモア・風刺・誇張表現を取り入れた大衆芸術でした。『春画先生』もまた、この春画の特徴をそのまま映画表現に落とし込んでいます。

画面に映し出されるのは、過激な性描写や倒錯的な関係性だけではありません。そこには喜劇的でシュールなやりとり、奇想天外な展開、そしてどこか人を食ったような愛嬌ある世界観が満ちています。それゆえ本作は、「ピンク映画」と「学術映画」の境界線を行き来しながら、観客自身の感性や常識を試す装置にもなっているのです。

性と滑稽、真面目と変態が同居する映画表現

春画の魅力は、単に性を描いている点にあるのではなく、その中に潜むユーモアや社会風刺、そして“人間らしさ”の肯定にあります。『春画先生』も同様に、性をただ過激に描くのではなく、むしろ滑稽に、あるいは真剣に描くことで、「人間の可笑しみ」や「愛の不格好さ」を表現しています。

例えば、芳賀がムチで打たれながら「私は世界で一番醜いブタ野郎です!」と叫ぶシーンや、辻村がスマホを額に貼り付けて行為を中継する場面は、非常にコミカルでありながらもどこか哀れさを伴っているのです。こうした描写は、春画における「誇張と笑い」の精神をそのまま映像に変換したようなものです。

映画構造としての「覗き見」感覚

春画が持つもう一つの本質は、「覗き見的構造」にあります。見る側は、自分の知らない誰かの性の営みをこっそり覗くという感覚を楽しむわけですが、『春画先生』もまた、観客が弓子や芳賀の関係性を覗き見る立場に置かれるように演出されています。

特に印象的なのは、春画の鑑賞マナーとして「ハンカチで口を覆う」場面です。このとき、観客は登場人物とともに“覗き手”になることで、春画の世界観に入り込んでいきます。そしてそれは、映画というフレームに切り取られた“他人の人生”を覗くという、映画本来の構造と重なっていくのです。

また、劇中に登場する「講釈付きの春画鑑賞会」や「性愛中継」といった演出も、性そのものを「観るもの」「聞くもの」として捉え直すための仕掛けであり、春画の持つ“舞台性”や“観賞芸術性”を反映した表現といえるでしょう。

春画的ユーモアは物語進行にも浸透している

物語の進行そのものもまた、春画が持つ“意外性”や“ズラし”の論理に従って構成されています。たとえば、まじめな学者である芳賀がM男であり、性癖を満たすために弟子の性行為を中継させるという設定は、常識を逸脱しています。しかし、それを笑える形で物語に取り入れ、かつ深い人間ドラマに昇華させている点で、本作は極めて春画的です。

つまり『春画先生』は、性と愛の描き方も、その描写の構造も、物語の運び方さえも「春画的な映画」なのです。

このように『春画先生』は、春画をただの題材として扱うのではなく、映画自体を“巨大な一枚の春画”として描くことを試みた作品です。映倫R15+指定という枠を最大限に活かしながら、観客に問いかけるのは「性とは何か」「愛とはどこまで許容できるのか」「人間の可笑しみをどう受け入れるのか」という普遍的なテーマです。

単なるエロティックなコメディではなく、“性”を真面目に、そして笑いとともに描くアート作品として、この映画はまさに現代の“動く春画”と呼ぶにふさわしい構造を持っています。

芳賀と弓子の関係は愛か依存か

境界の曖昧な二人の絆が描かれる

『春画先生』における芳賀(内野聖陽)と弓子(北香那)の関係は、「愛」と「依存」の両面をあわせ持った非常に曖昧な関係性です。物語を通じて、弓子は芳賀に深く惹かれ、彼の春画への情熱や知識に心を打たれていきます。一方の芳賀は、妻の死という過去に縛られつつも、弓子を性癖の対象とし、行為の中継までさせるという倒錯的な関係を構築していきます。

この構図は、単なる年齢差の恋愛ではありません。知的憧れと性的支配、主従と対等、師弟と恋人が入り混じる複雑な構造であり、両者ともにどこか未熟な部分を抱えながら相手に寄りかかっています。

弓子は“従属”しているように見えて“選んでいる”

芳賀の変態的な性癖に付き合う弓子の姿は、一見すると男に従属する従順な女の典型に見えがちです。しかし、物語を読み解くと、弓子の行動はむしろ「自分の意思で選び取った愛のかたち」であると捉えることができます。

例えば、「私は今、自由だ」と語る弓子のセリフは重要な示唆です。彼女は自らの欲望を理解し、相手の癖や歪みも含めて受け入れることを「能動的に選択」しています。つまり、相手に依存しているようでいて、実は誰よりも主体的に愛している存在でもあるのです。

芳賀は“愛”の名のもとに逃げていた

一方、芳賀は妻の死後、恋愛やセックスを断って生きてきた人物です。しかし、その禁欲は“誠実”というよりも、傷から逃れるための自己保身だったとも言えます。弓子の感情に気づきながらも、直接向き合おうとはせず、代わりに彼女の行為を盗み聞きするような形で欲望を満たそうとする――これは明らかに“依存的”で“幼稚”な愛の表れです。

また、最終的には弓子にムチで叩かれることで快楽に達するという描写も、自らの劣等感や罪悪感を弓子に委ねる形で解消している構図とも読み取れます。このような依存的構造は、かつて愛した亡き妻への執着と重なり、芳賀が本当の意味で弓子を愛していたのか、それとも癒しの対象として依存していただけなのか、観客に深い問いを投げかけます。

愛と依存の境界を曖昧にする演出の妙

この関係性を曖昧にしたまま終わらせるという演出は、塩田明彦監督らしい“観る者に委ねる”構成です。二人が選んだ「七日間の御籠もり」や、セックスを通じて春画を再現していく行為は、「愛」という言葉の定義を改めて考えさせる装置として機能しています。

現代的な価値観では、恋愛関係において対等性や自立性が重視されることが多いですが、『春画先生』はむしろ、「不完全な人間同士が、どう受け入れ合い、どう歪みを許すか」という問いを通して、愛と依存の境界線を浮かび上がらせているのです。

このように、『春画先生』に描かれた芳賀と弓子の関係は、ただの恋愛でも、単なる依存でもない、複層的な“結びつき”として成り立っています。そしてその複雑さこそが、本作の最大の魅力であり、人間関係に潜むリアルな感情のゆらぎを映し出す鏡となっています。観る側がどこに線を引くかで、愛か依存かの解釈も変わる。それがこの作品の奥深さでもあるのです。

結末|弓子の“自由”とは何だったのか?

“自由”は従属からの解放ではない

映画『春画先生』の終盤、弓子(北香那)は芳賀一郎(内野聖陽)に対し「私は今、自由だ」とはっきり宣言します。このセリフは物語全体を象徴するキーワードであり、彼女の覚醒と選択を端的に示しています。

ここで言う“自由”とは、一般的な意味での「束縛のない状態」ではありません。むしろ、芳賀という一見歪んだ性癖を持つ人物を深く理解し、そのうえで愛することを自ら選び取った能動的な態度こそが、弓子の自由の正体です。

自由とは「選べること」である

弓子は物語の中盤以降、何度も「他人のために自分を犠牲にしているように見える」行動を取ります。たとえば、辻村との性行為を芳賀に中継することに応じたり、ラストでは芳賀の要望により見ず知らずの相手と寝ることすら受け入れようとします。

しかし、これらはすべて「無理やりやらされた」のではなく、“自分の意思で引き受けている”ことが物語を通じて強調されている点に注目すべきです。

だからこそ、弓子の「自由」とは、何かから解き放たれることではなく、不完全な相手を受け入れ、関係性の中で“自らの役割”を選び直す自由だと言えるのです。

フリーダ・カーロのような自由の在り方

作品内では、弓子の姿がフリーダ・カーロになぞらえられる描写もあります。カーロは夫リベラに翻弄されながらも、自己の性愛・創作・人生を自分の足で選び続けたことで知られています。

同様に弓子も、芳賀への盲目的な従属ではなく、自分の欲望と向き合い、辻村との関係を持ちながらも芳賀への愛を貫くという独自の「あり方」を選択しました。これはフェミニズム的観点からも注目すべき自由のかたちです。

鳥=セキレイに象徴される自由のメタファー

劇中、弓子の背中を押した“セキレイ”という鳥の存在は、彼女の自由への象徴的な演出といえます。セキレイは日本神話にも登場し、イザナギとイザナミがセックスを学ぶ手本として描かれる存在です。つまり、性愛と自立を両立するモチーフとして巧妙に配置されているのです。

このセキレイは、弓子が“自らの意思で人生と性愛を再設計する”ためのシンボルであり、芳賀のもとへ戻る選択を支えた精神的自由の表現でもあります。

このように、『春画先生』が描いた弓子の“自由”とは、誰かに支配されないという意味の自由ではなく、支配関係すら内包した複雑な人間関係の中で「自分の在り方を主体的に選ぶこと」を意味しています。それは、表面的には理解されにくい形かもしれませんが、現代的な「自己決定権」に通じる強さでもあるのです。

春画先生のネタバレ視点でキャストと魅力を総まとめ

- 『春画先生』は日本初の無修正春画を扱ったR15+指定映画

- 性と笑いを融合させた“偏愛コメディ”というジャンルに属する

- 主人公・芳賀一郎を演じる内野聖陽は知性と変態性を併せ持つ演技で注目

- ヒロイン・弓子役の北香那は素朴さと覚醒を演じ分け体当たりの演技を見せる

- 柄本佑が演じる編集者・辻村は混乱を生むキーパーソンとして物語を攪拌する

- 安達祐実が演じる一葉は亡霊のような存在で女性の抑圧を象徴

- 春画は単なる性描写ではなく文化・芸術として描かれている

- 監督・塩田明彦は“普通ではいられない人間”の揺らぎを緻密に演出

- 映画全体が春画そのものの構造で作られている点が最大の特徴

- 弓子の“覚醒”は性的自立と主体的な選択を意味する

- 芳賀の愛は過去の喪失と性癖が混在する倒錯的なものとして描かれる

- 一葉との対決は弓子の自由意志と新たな性愛観を象徴する場面

- 春画の歴史や芸術性を学べば作品の深みがより理解できる構成

- 映画後半では狂気と笑いが交錯し観客の感情を揺さぶる展開に

- キャスト全員の演技と相互作用が世界観に圧倒的な説得力を与えている