『サスカッチ・サンセット』は、言葉を一切使わず“サスカッチの一家”の一年を描いた異色の無言映画です。監督を務めたのは、インディペンデント映画界で注目を集めるゼルナー兄弟。本作は、UMA(未確認動物)であるサスカッチの群れを主人公に、自然と文明のあいだで生きる存在のドラマを描き出しています。

本記事では、基本情報からあらすじ、映画ならではの演出手法、さらには大胆なテーマへの深読みまで、幅広くわかりやすく紹介していきます。また、ラストの結末に込められた象徴性や、観賞後に残る感情への考察(感想)も含めて丁寧にネタバレ解説していきます。

とりわけ話題となったのが、「ウンチを投げる」という衝撃的な描写。ギャグに見えて、実は人間性の本質に迫る演出であることをご存じでしょうか? セリフのない世界で描かれる原始的な感情表現が、見る者に強い印象を残す本作。最後まで読むことで、この“奇妙な映画”の奥深さに気づくはずです。

サスカッチ・サンセットの魅力をネタバレ無しで解説

チェックリスト

-

全編無言・セリフなしの映画で、サスカッチ一家の生活を通じて人間性や自然との関係を描く異色作。

-

ゼルナー兄弟の私的な情熱と映画愛から生まれ、幼少期のビッグフット体験が制作動機に。

-

実際の森と特殊スーツを用いたリアルな演出で、自然主義に基づいた映画体験を追求。

-

俳優の肉体表現と音響演出が物語を牽引し、言葉を使わずに感情を伝える手法に挑戦。

-

サスカッチ=“現代の神話的存在”として再構築され、文化的・精神的な象徴として描かれる。

基本情報|無言映画が描く異色の神話(都市伝説)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | サスカッチ・サンセット |

| 原題 | Sasquatch Sunset |

| 公開年 | 2024年 |

| 制作国 | アメリカ |

| 上映時間 | 約88分 |

| ジャンル | ダークコメディ/ネイチャードラマ |

| 監督 | デヴィッド・ゼルナー、ネイサン・ゼルナー |

| 主演 | ジェシー・アイゼンバーグ、ライリー・キーオ |

『サスカッチ・サンセット』はどんな映画か?

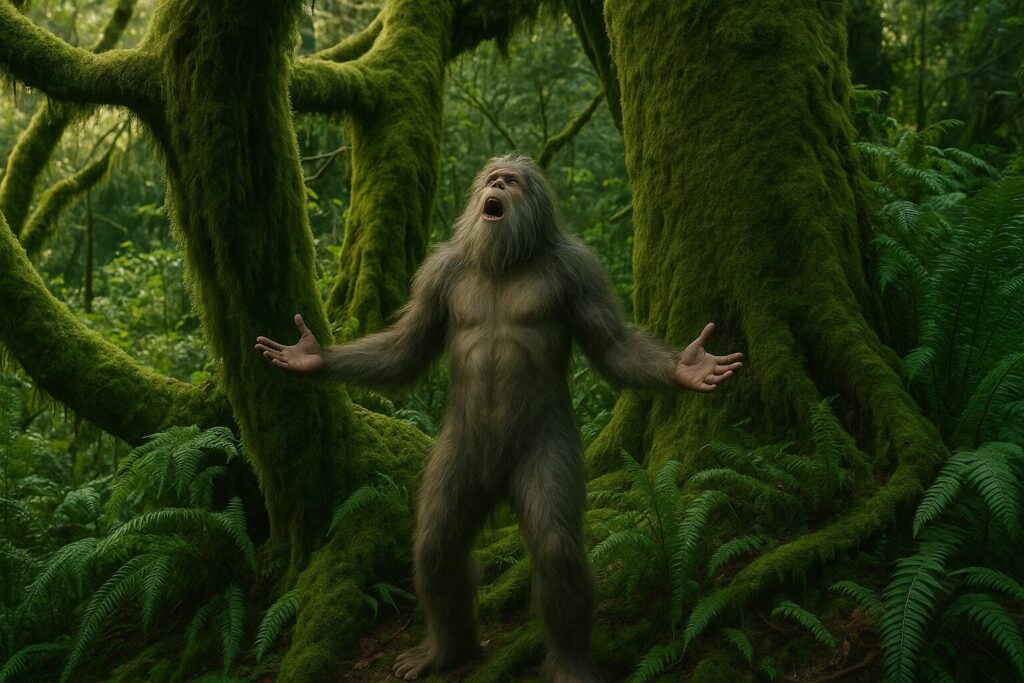

『サスカッチ・サンセット(原題:Sasquatch Sunset)』は、2024年に公開された実験的な無言映画です。UMA(未確認動物)として知られる「サスカッチ(=ビッグフット)」の一家が主人公で、セリフは一切なく、咆哮や身振り手振りだけで感情を伝えるという異色の手法が採られています。

制作陣と出演者の顔ぶれ

本作は、インディペンデント映画界で注目されているゼルナー兄弟(デヴィッド・ゼルナーとネイサン・ゼルナー)が共同で監督を務めました。脚本も兄のデヴィッドが担当しており、兄弟による一貫したヴィジョンが貫かれた作品となっています。

製作総指揮は、『ミッドサマー』『ヘレディタリー』などを手がけたアリ・アスター。その名前からもわかるように、本作はホラーやシュールな映像演出に定評のある制作陣によって構築されています。

キャストも注目に値します。

- ジェシー・アイゼンバーグ(若いオス役)

- ライリー・キーオ(メス役)

- ネイサン・ゼルナー(アルファ役)

- クリストフ・ゼヤック=デネク(子ども役)

これらの俳優陣が、本格的な着ぐるみと特殊メイクでサスカッチになりきって演技を披露しており、その没入感はCGを多用する現代の映画とは一線を画しています。

ジャンルと演出手法のユニークさ

ジャンルとしては、ダークコメディかつネイチャードキュメンタリー風の寓話。

上映時間は約88分で、登場人物に人間は一切出てこず、あくまでサスカッチたちの視点に徹底したカメラワークで構成されています。

こうした演出は、アート映画・実験映画としての色が強く、観客に対して「映画とは何か?」を問い直すような内容になっています。セリフやナレーションを完全に排除した構成は、映像や音、そして“無言の演技”だけで物語を感じ取る新たな映画体験をもたらしています。

憧れから生まれた制作背景“誰も頼んでいない映画”

幼少期の衝撃がすべての始まりだった

映画『Sasquatch Sunset』は、ゼルナー兄弟が子どもの頃に抱いた「ビッグフットへの憧れ」から生まれた極めて私的なプロジェクトです。きっかけは、1970年代に放送されていたテレビ番組『In Search Of…』。司会のレナード・ニモイが紹介していたビッグフットやUFOの話題に夢中になった彼らは、特に1967年の「パターソン=ギムリン・フィルム」に強い衝撃を受けました。

その8ミリ映像に映る、森を横切る毛むくじゃらの謎の生物。その“ぼんやりとした歩行姿”に心を奪われ、「で、あの後ビッグフットは何をしてたんだろう?」という素朴な疑問が、のちの長編映画化にまで繋がっていくのです。

冗談だったはずの短編が本格映画の原型に

この疑問は、まず2011年の短編『Sasquatch Birth Journal 2』という形で映像化されます。たった4分のこの作品は、サスカッチが木の上で出産するという突飛な内容。まるで監視カメラのような粗い映像で、何の説明もなく進む異様なシーンは、観客に強烈な印象を残しました。

「最初はただの冗談だった」と監督のナサニエル・ゼルナーは語っていますが、この短編が映画祭で意外なほど好評だったことで、「この世界観を本気で掘り下げてみよう」と考える転機になったのです。

誰かが作るのを待たず、自分たちで“観たい映画”を作る

ゼルナー兄弟の創作の根幹には、「誰にも頼まれていない。でも自分たちが観たいから作る」という強い信念があります。奇抜で商業性に乏しい企画であっても、数年かけて粘り強く形にするスタンスは、今回の『Sasquatch Sunset』でも一貫しています。

いわば、本作は「映画が商品になる前の、純粋な衝動と遊び心から生まれた作品」とも言えるでしょう。

アメリカの“現代神話”としてのビッグフット

さらに興味深いのは、ビッグフットという存在に対する民俗学的視点です。ゼルナー兄弟は、ビッグフットを単なる未確認生物(UMA)ではなく、アメリカにおける数少ない“フォークロア的存在”として捉えています。

ヨーロッパにおける吸血鬼や、日本における妖怪と同様に、ビッグフットもまた「人間と自然のあいだ」に生きる伝説的存在です。世界各地に似たような伝承があることからも、サスカッチは“普遍的な神話的存在”としての性質を帯びていると言えるでしょう。

このように、『Sasquatch Sunset』の制作背景には、少年時代の直感的な興味、遊び心から始まった映像実験、そして神話を現代に再解釈しようとする文化的探求心が交錯しています。まさに、誰にも頼まれていないからこそ、誰にも真似できない映画が誕生したのです。

“セリフゼロ”で描く挑戦的な表現と自然の力を活かした演出

言葉を排除し、「動き」と「音」だけで感情を伝える

『Sasquatch Sunset』の最大の特徴は、一切の台詞を持たないことです。登場するのは全編サスカッチのみ。人間の言語は一切使われず、代わりに登場キャラクターたちは「うなり声」「叫び」「身振り手振り」を通じてコミュニケーションをとります。

このような演出によって、観客は“意味”ではなく“感覚”で物語を受け取る体験をすることになります。動物のような呼びかけや木を叩く音、時には鳴き声のようなやりとりを経て、私たちは彼らの喜怒哀楽を自然と理解してしまうのです。

自然光と本物の森が生み出す「偽りなき世界」

撮影はCGやグリーンバックに頼ることなく、実際の森の中で行われました。ロケ地となったのは、カリフォルニア北部のレッドウッド森林地帯。『ジェダイの帰還』の舞台としても知られるこの原生林は、太古の雰囲気を今に残す“聖地”のような場所です。

ゼルナー兄弟は、自然光のみを使い、天候や時間帯に左右されるリアルな撮影条件にあえて挑戦しました。この徹底した自然主義が、サスカッチたちの暮らす世界に説得力を与えています。

スーツは40kg超──演技を支える“中の人”の凄技

出演者たちが身にまとうサスカッチスーツは、1着18〜40kgにも及ぶ特注の特殊メイク衣装です。衣装制作を担当したのは、アリ・アスター作品にも参加したスティーブ・ニューバーン。リアルな毛並みや表情の微細な動きを可能にする構造には、極めて高い技術が用いられています。

中に入る俳優たちは、排泄装置つきのボディスーツで過ごしながら、激しい山道を歩く演技をこなすという過酷な状況を乗り越えました。視界も制限される中、目の演技だけで感情を表す必要があり、その負担は計り知れません。

音の世界で語るサスカッチの物語

言葉が使えない分、音響と音楽は極めて重要な役割を担います。本作のサウンドデザインは、「動物の声」と「人間の声」をブレンドする手法で構築されており、奇妙でどこか切ない“サスカッチ語”のようなものが出来上がっています。

音楽を担当したのは、米オースティン出身のバンド「Octopus Project」。彼らによるサイケデリックな音楽は、映像の非言語的な感情を増幅する存在となっています。さらに、Erasureの「Love to Hate You」が挿入歌として使用される場面では、サスカッチと人間文明が初めて交錯する象徴的な瞬間として、観客に鮮烈な印象を与えます。

ブートキャンプで「動物になる」ための訓練

撮影前、俳優たちは「サスカッチ・ブートキャンプ」と呼ばれる特殊なトレーニングを受けました。内容は、毛づくろいのしぐさ、発酵したベリーを食べる所作、野山を移動する歩き方など、“人間より原始的な存在”を身体で再現するための訓練です。

また、発声方法についても独自のトレーニングが施され、声の出し方一つひとつにまで細かな演出意図が込められています。演技の核となる「目」は一切のCG処理をせず、素顔が覗く設計とすることで、観客はサスカッチの奥にある「人間の感情」に自然と引き寄せられます。

このように、本作は“言葉を使わない”という縛りを逆手に取り、「身体」と「自然」と「音」でしか表現できない映画体験を構築しました。その挑戦があるからこそ、サスカッチたちは単なる仮装のキャラクターではなく、まぎれもない「生き物」として私たちの目に焼きつくのです。

監督ゼルナー兄弟を築いた“風変わりな映画愛”

幼少期から育まれた“異端のまなざし”

『Sasquatch Sunset』の特異な世界観は、ゼルナー兄弟――デヴィッドとネイサン――が幼少期から磨いてきた独特な映画感性と好奇心の集大成です。子どもの頃からテレビ番組『In Search Of…』や8ミリのビッグフット映像に夢中だった彼らは、既存の枠にとらわれない「誰にも頼まれていないが、自分たちが観たい映画」を追い続けてきました。

その姿勢は、彼らのキャリア初期から一貫しています。代表作『クミコ、ザ・トレジャーハンター』(2014)では、フィクションを現実と信じて旅に出る女性を描き、「現実と幻想の境界」「孤独と信仰」という深いテーマを寓話的に探求。これと同様に、『Sasquatch Sunset』でも、奇妙な題材に人間の核心を宿すアプローチが光ります。

映画的ルーツ:笑いと哀しみの「交錯するリズム」

ゼルナー兄弟の作風は、一見すると「変わり種」や「奇抜」と言われがちですが、実際には多彩な映画から影響を受けて緻密に構築されたものです。

たとえば、

- 『アギーレ/神の怒り』(ヴェルナー・ヘルツォーク)には、自然との対峙や神話的時間感覚を学び、

- 『ゆきゆきて、神軍』(原一男)では、人間の内面をあぶり出すドキュメンタリーの衝撃力を取り入れ、

- 『ヤング・フランケンシュタイン』(メル・ブルックス)には、風刺と哀愁の見事な同居を見出しています。

これらの作品群が共通して持つのは、笑えるのに、なぜか切ないという、感情の振り幅の大きさです。『Sasquatch Sunset』もまた、「ベリーを食べる」「魚を掲げて叫ぶ」ようなユーモラスな場面のすぐ後に、「死んだ赤ん坊を抱きしめ続ける母」という圧倒的な哀しみが訪れます。この緩急の設計は、彼らが培ってきた“笑いと涙が共存する語り”のリズムによって生まれたものです。

音と映像による“無言の詩”

本作では台詞が一切存在せず、サスカッチたちの動作、視線、そして音がすべてを語ります。この「言葉のない世界」を支えるのが、Octopus Projectによるサイケデリックな音楽スコアと、Erasureの『Love to Hate You』です。

音楽が象徴的に使われることで、観客は文明の気配や感情の揺らぎを無意識に感じ取ります。さらに、キューブリックの『2001年宇宙の旅』や『ザ・プレーグ・ドッグス』のような、詩的かつ寓話的な構成美もゼルナー兄弟の語りに深みを与えています。

「奇抜=ナンセンス」では終わらない哲学

ゼルナー兄弟の作品には、奇抜さの裏にある深い人間観察が必ず潜んでいます。『Sasquatch Sunset』では、毛むくじゃらの生き物が排泄し、酔い、子を産み、死ぬ――そのすべての行動が、どこか人間以上に“人間らしい”。これは単なるユーモアではなく、「人間とは何か?」を逆説的に問う方法です。

彼らは常に、「語られなかった存在」や「見過ごされてきた感情」に光を当ててきました。その哲学は「わからないことを、わからないままに見つめる勇気」とも言えます。

次なる挑戦:宇宙人×感情のSFコメディへ

すでに発表されている次回作『Alpha Gang』では、感情を持ってしまった宇宙人という設定で、再び“異物”を通して人間を見つめ直す試みが続きます。主演にはケイト・ブランシェット、共演にチャニング・テイタムらを迎えるなど、スケールは広がっても、テーマの本質は変わりません。

ゼルナー兄弟は、「風変わり」「不条理」「異物」といった要素を、人間の本質を問う詩的な言語に変える稀有な作家たちです。『Sasquatch Sunset』は、その中でも言葉を捨て、文明の衣を脱ぎ、まる裸の「人間性」と向き合う到達点でした。彼らの作品は、単なる風変わりでは終わらず、“自分とは何か”を問いかけるミラーのような存在です。あなたがスクリーンの中のサスカッチと目が合ったとき、その鏡の意味にきっと気づくはずです。

そもそもサスカッチとは何者?ビッグフットとの違いは?

同じ存在なのに、なぜ名前が違う?

一般には、「サスカッチ(Sasquatch)」と「ビッグフット(Bigfoot)」という名前は、同じ存在を指していると考えられています。どちらも“森に潜む毛むくじゃらの謎の存在”として語られますが、背景をたどっていくと、その名称に込められた意味や文脈がまったく異なることが見えてきます。

サスカッチ──精霊としての“森の民”

「サスカッチ」という呼び名は、カナダのブリティッシュコロンビア州に暮らす先住民族の言葉 “sésquac(セスクァク)” に由来します。この語は「毛むくじゃらの野人」や「野生の人」を意味しており、自然と共に生きる霊的存在として伝承されてきました。

彼らの物語では、サスカッチは単なる生物ではなく、森と人間の狭間にいる曖昧な存在です。あるときは神聖視され、またあるときは自然界の守護者として語られるなど、その立ち位置は精霊的かつ神話的な性質を持っています。

ビッグフット──映像とメディアが生んだ現代の怪物

「ビッグフット」は、1950年代にアメリカのメディアが名付けた造語です。その名前の通り、当時多発した「巨大な足跡の目撃情報」が起源となっています。

中でも象徴的なのが、1967年に撮影された『パターソン=ギムリン・フィルム』。毛に覆われた二足歩行の生物が草原を横切る姿が記録され、この映像は世界的に拡散されて「ビッグフット・ブーム」の火付け役となりました。

以降、ビッグフットはUFOやネッシーと並び、“UMA(未確認動物)”の代表格として都市伝説化していきました。その扱われ方も、エンタメ的・疑似科学的な側面が強いのが特徴です。

サスカッチとビッグフット──違いを比較すると?

| 項目 | サスカッチ(Sasquatch) | ビッグフット(Bigfoot) |

|---|---|---|

| 起源 | 先住民の伝承、神話的世界観 | 1950年代のアメリカ、メディア起源 |

| ニュアンス | 精霊・自然存在・神聖視される | UMA・都市伝説・娯楽コンテンツとして消費される |

| 呼称の使われ方 | カナダや民俗研究分野 | アメリカのポップカルチャー、報道・映画などで拡散 |

| イメージの違い | 静謐・神秘的・人間に近いが異質 | 巨大で恐ろしくもユーモラスな“モンスター”として描かれる |

このように、どちらも“同じ存在”を語っているようで、文化的背景や象徴性には明確な違いがあるのです。

『Sasquatch Sunset』が“サスカッチ”を選んだ理由

映画『Sasquatch Sunset』では、あえて「ビッグフット」ではなく「サスカッチ」という言葉が選ばれています。それは、この作品が単なる都市伝説やモンスター映画ではなく、自然と共に生きる“もう一つの人間”の姿を描こうとしているからです。

ゼルナー兄弟は、ビッグフット的な「ネタ」や「娯楽記号」ではなく、サスカッチ的な“人間とは何か”という根源的な問いを描こうとしています。そのため、映画の視点も完全に“サスカッチ側”に立っており、人間は一切登場しません。

このように、『Sasquatch Sunset』はサスカッチ=自然のなかの鏡としての存在を丁寧に描くことで、観客に自らの“野生性”や“人間性”を問い直させる作品になっているのです。

サスカッチ・サンセットの結末をネタバレ解説

チェックリスト

-

サスカッチたちの旅は四季を通じて進行し、死と誕生、再生を体験する“自然のサイクル”を描いている。

-

文明の痕跡(X印、道路、ラジカセ、像)が登場し、静かな侵略や自然との断絶を象徴する。

-

赤ん坊の蘇生シーンが“命の継承”を象徴し、絶滅寸前の存在にも未来への希望が残ることを暗示。

-

“ウンチを投げる”行為は原始的な抗議手段であり、言葉なき存在の“身体的言語”として機能する。

-

ラストの像との対面は“仲間探しの旅”の終着点であり、サスカッチたちは“神話化された過去”と対話を試みる。

-

映画全体を通して「文明は何を奪ってきたのか?」という問いが観客に静かに突きつけられている。

ネタバレ全開のあらすじ紹介

サスカッチたちが歩んだ“四季”の旅とは

『サスカッチ・サンセット』は、都市伝説的存在のサスカッチたちが「言葉なきままに」森を旅する一年間を描いた異色作です。春から冬にかけて、4体のサスカッチが出会い、別れ、生き抜く過程には、生・死・再生・喪失といった普遍的なテーマが、セリフなしで丁寧に織り込まれています。以下では、その春夏秋冬の物語を、ネタバレ込みで順を追って紹介します。

春|支配と崩壊のはじまり

最初に登場するのは、サスカッチ4体による自然の中での共同生活です。

リーダー的存在である「アルファ」と、若いオス、メス、そして小柄なチャイルドが、森で果実を食べ、毛繕いをし、星を見て過ごしています。

やがてアルファとメスが交尾。妊娠が明らかになるも、再度の交尾をメスに拒絶されたアルファは激高し、群れのテリトリーを破壊した末に追放されます。

単独で森を彷徨う彼は、毒キノコを食べて錯乱し、ピューマに交尾を試みるという奇行に走り、逆に襲われて死亡。

残された3体は彼の亡骸を見つけ、自然の素材を用いた弔いと土葬を行います。これが物語最初の死であり、自然界での「リーダーの死」をどう受け入れるかというテーマを描いています。

夏|文明の侵入と喪失の連鎖

夏になると、サスカッチたちはさらなる移動を開始します。

この時期、メスはアルファとの間に子を宿しており、旅の重みが一層増します。

そんな中、木に刻まれた赤いX印や、アスファルト道路といった“人間の痕跡”が次第に登場します。これに対し、サスカッチたちは排泄物や母乳を撒き散らすことで反応。これは縄張りの主張とも、混乱の現れともとれます。

しかし、衝撃的な出来事が再び彼らを襲います。若いオスが倒木の上で滑って川に落ち、丸太に押しつぶされて溺死してしまうのです。

助けを呼ぶチャイルドと、引き上げようとするメスの努力は実らず、再び彼らは仲間の死と向き合い、静かに埋葬を行うことになります。

秋|感情の爆発と命の誕生

2体となった群れは、ある日、人間のキャンプ跡地を見つけます。そこで発見したのが、チートス、フリスビー、ラジカセなどの人工物です。

この中でも特に印象的なのは、ラジカセから流れるErasureの「Love to Hate You」というポップソングです。(たぶんこのシーンが唯一「言葉」が出現するシーンです。)

音楽に触れたメスのサスカッチは、涙を流しながらラジカセを破壊。これまでの原始的な世界観の中で、突如として“感情の揺さぶり”が強調される瞬間です。

直後、チャイルドが投げたフリスビーがメスのお腹に当たり、破水→出産へ。森の中で赤ん坊のサスカッチが誕生します。

そこへ再びピューマが登場しますが、メスが胎盤を投げて気を引き、逃走に成功。命を守るための“野生の知恵”が、無言の中で劇的に描かれます。

冬|絶滅の影と最後の出会い

冬の場面では、寒さと飢え、そして新たな脅威にさらされながら、母サスカッチ・チャイルド・赤ん坊の3体が旅を続けます。

途中、罠や金属道具、家畜化された鶏など、明らかに人間の活動を示す物が次々と登場。

さらには赤ん坊が一時的に呼吸を止める緊迫した場面もあり、母親の必死の蘇生処置によって奇跡的に息を吹き返します。

物語のクライマックスでは、彼らがたどり着いたのは「ビッグフット博物館」。

そこに立っていたのは、本物の仲間と見間違うような巨大なサスカッチ像です。

彼らは像に向かって咆哮し、ジェスチャーを繰り返しますが、当然返事はありません。

生きた神話の終焉を見届ける旅

この作品は、ただサスカッチたちの行動を追うのではなく、文明と自然の距離感や、消えゆく都市伝説の最後の瞬間を、観客に静かに見せてくれる構成となっています。

セリフが一切ないにもかかわらず、感情の起伏や関係性、死と誕生の連鎖が鮮烈に浮かび上がる構成は、映画表現としての挑戦であり、寓話のような強い象徴性を持ちます。

彼らが見つけた像は、本当に“仲間”だったのか、それとも“墓標”だったのか。

観終えた観客に、深い余韻と問いを残すラストです。

森に現れる文明の“痕跡”が象徴するもの

原始の静寂に染み込む「異物」としての文明

『Sasquatch Sunset』は、言葉を使わずに自然と文明の断絶を描き出す、きわめて視覚的かつ象徴的な作品です。サスカッチたちの旅路に登場する「痕跡」は、いずれも人間が直接登場しないにもかかわらず、その存在を強く意識させるものばかり。つまり、“姿なき侵略者”としての文明の痕跡が、じわじわと森の中に侵入してくるのです。

これらの要素は、サスカッチたちの本能的な違和感や警戒心を通して、観客の中にも不穏な緊張を芽生えさせます。無言のまま進行する「自然と文明の衝突」。その象徴として、以下の場面が印象的です。

赤いX印──森に刻まれる“不可視の支配”

物語の序盤、サスカッチたちが遭遇するのは、木にスプレーで描かれた赤い「X」マークです。これは実際の伐採現場でも見られる、樹木の伐採指定を示す記号。自然の一部であるはずの木々に、人間の都合で“寿命”が与えられている——その事実が、このたったひとつの印で語られています。

サスカッチたちは当然、この印の意味を理解していません。しかしその仕草や警戒する様子からは、何かが侵入してきたことを直感で察しているのが伝わります。視覚的に派手ではないながらも、この場面は作品全体の不穏な空気の序章となっています。

舗装道路──文明と自然の境界を“見える化”する装置

続いて現れるのが、森の中に突然現れるアスファルトの道路です。直線的で硬質なその姿は、森の柔らかで曖昧な造形と真逆であり、サスカッチたちの世界観に大きなショックを与えます。

彼らはここで、排泄やマーキングのような行動に出ることで、自分たちの縄張りを主張するようにも見えます。これは、本能的な抗議行動であると同時に、「文明に対して自然がどう反応するか」という逆転の寓話でもあります。

ラジカセの音楽──“文化”との出会いがもたらす混乱と覚醒

森の奥、無人のキャンプ跡に残されていたラジカセから流れるErasureの「Love to Hate You」。その陽気でポップなサウンドに、サスカッチたちは不思議な反応を示します。

あるメスのサスカッチは、音楽に合わせて身体を揺らし、涙を流し、やがてラジカセを破壊します。このシーンが示すのは、感情の覚醒と文化への戸惑い。音楽という人間の文化的装置は、彼らにとって理解しきれない快楽であると同時に、どこか破壊衝動を呼び起こすものでもあるのです。

文明はただ“便利で楽しい”ものではなく、未知の存在にとっては混乱や痛みを伴う体験でもあるということを、この一連の描写が静かに伝えています。

サスカッチ像──語りかけても応えない「神話の死」

そして物語の終着点であるビッグフット博物館の前に立つ巨大なサスカッチ像。これが象徴するのは、文明によって過去の“伝説”として保存されてしまった存在の姿です。

サスカッチたちは、まるで仲間に語りかけるように像に咆哮を送りますが、当然返答はありません。これは、彼ら自身が「すでに神話化され、過去のものとされてしまった」ことへの無言の絶望とも言えるシーンです。

文明社会ではサスカッチは“展示物”であり、もう共に生きることはできない。対話不可能な構造そのものが、この映画の本質的テーマを象徴しています。

“痕跡”が語るのは、「見えない侵略」と「取り戻せない距離」

映画を通して描かれる「赤い印」「道路」「音楽」「像」は、いずれも人間の姿が一切現れないにも関わらず、文明の支配が進行していることを明確に示すサインです。

そして、言葉を持たないサスカッチたちの本能的な反応が、観客にとって極めて“人間的”に映るという逆説も、この作品の大きな仕掛けのひとつです。私たちが普段気づかないうちに通り過ぎている“痕跡”が、実は誰かの世界を侵食しているのではないか。その問いが、静かに突きつけられているのです。

観客への問いかけ──文明は、何を奪ってきたのか?

『Sasquatch Sunset』は、単なる異形生物の物語ではありません。「文明とは何か」「自然とどう共存するべきか」という問いを、“言葉なき視点”から描き出した哲学的寓話なのです。

言葉で説明されないからこそ、観る者それぞれが自分の感覚を頼りに考えなければならない。赤いXも、道路も、音楽も、像も——すべてが“文明と自然の関係性を問い直す装置”として存在しているのです。

そして最後に残るのは、「私たちは、何を失ってきたのだろう?」という静かな問い。それは、文明が進むほどに薄れていく“何か大切なもの”を、サスカッチたちが無言で代弁してくれているようにも感じられます。

赤ん坊の蘇生と“命の循環”

命を繋ぐ瞬間が描かれる終盤

『サスカッチ・サンセット』の終盤で描かれる赤ん坊サスカッチの蘇生シーンは、本作のテーマを象徴する極めて印象的な場面です。

この一連の描写は、単なる生死のやり取りではなく、「自然の循環」や「再生」の寓話的モチーフとして機能しています。

このときの演出は静かで、セリフもナレーションもありません。ただ、母サスカッチが懸命に赤ん坊を揺さぶり、呼びかける姿が続きます。

その結果、赤ん坊は再び息を吹き返し、母親の腕の中でかすかに動き始めるのです。

サバイバルの中で描かれる母性と継承

この蘇生の描写は、ただの感動演出ではありません。

野生の厳しさと、それを乗り越える生命力、そして“命が引き継がれていく”構造を、極限まで無言で、しかし力強く描いている点が本作の大きな特徴です。

前段では仲間が次々と死に、旅を続けるごとに群れの人数が減っていきました。

この中で、新たな命の誕生→危機→再生という流れは、「終わりの中にこそ始まりがある」という希望を表しているともいえるでしょう。

“再生”の瞬間が象徴するもの

赤ん坊の蘇生には、以下のような比喩的な意味合いが込められていると考えられます:

- 自然は滅びつつあっても、命は残る

- “神話”としてのサスカッチは終わりつつも、存在そのものは未来へ続く

- 文明に侵食された自然の中でも、本能的な営みは消えない

つまりこの場面は、「サスカッチ」という象徴がすでに絶滅しかけた存在であったとしても、命のバトンは次世代へ確かに渡されているという、“自然への祈り”にも似たイメージを喚起します。

音も言葉もない「祈り」の演出

注目すべきは、この緊迫した蘇生シーンで音楽も効果音も極端に抑えられていることです。

それにより、観客は視覚と感覚だけで母の焦燥、赤ん坊の無垢、そして生命の重みを“感じる”体験へと導かれます。

また、この場面の直前に描かれたのは、人間による文明の痕跡(罠、鶏、煙、山火事)です。

それらによって追い詰められたサスカッチたちが、それでも生命をつないでいく姿は、まさに「現代社会の中で生きる自然の象徴」とも言えます。

命は失われ、また受け継がれる

映画全体では、春に始まり冬に終わるサイクルで進行します。

その最終盤に「死にかけた命の再起」を挟む構成は、自然界における生命のループ=輪廻を暗示しているとも解釈できるでしょう。

サスカッチという神話的存在が文明に飲み込まれていく中でも、生命そのものはなおも粘り強く生きようとしている――この演出は、単なる“感動”を超えた深い寓話性を持っています。

“消えゆく神話”と“残る命”の対比

この赤ん坊の蘇生は、映画の最後に登場する「応答のない巨大な像」と対になるモチーフです。

像は動かず、記憶された存在の象徴である一方、赤ん坊は再び息を吹き返し、未来へ歩みを進めます。

この対比によって、『サスカッチ・サンセット』は「記憶としての神話」と「生きることそのもの」を明確に分けて描き出しているのです。

このように、赤ん坊の蘇生は単なる生死の演出にとどまらず、本作の核心に深く結びついた生命、再生、そして自然の継承を象徴する重要なシーンです。

それゆえに観客の心に強い余韻を残す場面でもあるのです。

なぜ“ウンチを投げる”のか?

糞尿は“生の証”であり抗議の手段でもある

『サスカッチ・サンセット』における排泄物の描写、とくに「ウンチを投げる」シーンは、単なる下品なギャグではありません。それはサスカッチたちにとって唯一の感情表現手段であり、同時に文明への直感的な抵抗でもあるのです。

彼らは言葉を持たない存在です。そのため、喜び、怒り、困惑といった感情をすべて“身体”で表現します。中でも排泄物の使用は、原始的でありながら極めて象徴的な行動として重要な意味を持ちます。

文明の侵入に対する“身体的な抗議”

物語が進む中で、サスカッチたちは次第に人間の痕跡と出会っていきます。赤いX印、舗装道路、音楽、キャンプ道具――どれも彼らにとっては“異物”です。

その中で登場するのが、道路に放尿・排便し、排泄物をまき散らす場面。これは一見するとユーモラスですが、彼らなりの「ここは自分たちの場所だ」という主張です。動物が縄張りを排泄で示すのと同じく、これは自然なマーキング行動とも言えるでしょう。

言い換えれば、この行為は言葉を持たない彼らの“言語代わり”の抗議活動なのです。

タブーを描くことで生命のリアルを伝える

この映画では排泄だけでなく、性行為や嘔吐、胎盤や臍帯といった生々しい描写も多く登場します。これらは「汚い」「不快」と片付けられがちですが、作品はあえてそれらを隠さず真正面から描き出します。

なぜなら、命とは本来、美しさと同時に“汚さ”を伴うものだからです。

人間は普段、そういった身体的な営みを見ないようにしています。しかしこの映画では、サスカッチたちの姿を通して、私たちが避けてきた“命の現実”が突きつけられるのです。

排泄=“最古のコミュニケーション手段”

糞を投げるという行為には、怒り・困惑・自己主張といった複数の感情が込められています。

特に注目すべきは、排泄物の“投げ合い”がサスカッチたち同士のコミュニケーションにもなっているという点です。人間のように言葉で喧嘩できない彼らは、こうした原始的な行動で対立や絆を表現しています。

これは、文明以前の“人間性の原型”を再確認する装置とも言えるでしょう。

観客の感性を“試す装置”としての描写

糞尿描写が観客に与えるインパクトは大きく、笑いや嫌悪感といった多様な感情反応を引き出します。だがそれこそがこの映画の狙いです。

この描写をどう感じるか――笑うのか、嫌悪するのか、考え込むのか――によって、観客自身の価値観や人間観があぶり出される構造になっているのです。

つまり、排泄シーンはサスカッチたちの感情表現であると同時に、観る者への問いかけでもあるのです。

まとめ:汚さの中に宿る“野生の哲学”

『サスカッチ・サンセット』で描かれる“ウンチ投げ”は、原始的な怒りと主張の象徴です。

それは、言葉を持たない彼らが体全体で伝える唯一のメッセージであり、文明に侵食されゆく自然界の最後の抵抗でもあります。

笑ってもいい。不快でも構わない。だがその裏には、「生きるとは何か?」「人間とは何か?」という根源的な問いが確かに潜んでいるのです。

ラストのサスカッチ像との“対面”が意味するもの

ラストシーンが問いかけるものは何か?

映画『サスカッチ・サンセット』の結末は、観客の感情に強い余韻を残します。サスカッチたちが旅の末に辿り着いたのは、現代的な建物——ビッグフット博物館でした。そこに立っていたのは、サスカッチの木彫りの像。彼らは像に向かって咆哮し、手を振りながら必死に呼びかけますが、当然ながら像は反応しません。

この“応答のない対話”に違和感や虚しさを感じた人も少なくないはずです。しかし、まさにその沈黙こそが、監督が仕掛けた深い問いかけです。ゼルナー兄弟は、このシーンについて「観客に解釈の余白を残したかった」と語っており、答えを提示するのではなく「問いを観客に委ねる演出」としてこのラストを設計しました。

なぜ彼らは像を「敵」とみなさなかったのか?

作中、サスカッチたちは人間の痕跡に出会うたびに強い拒絶反応を見せています。赤いX印、舗装道路、ラジカセの音楽……それらに対しては、排泄や破壊といった攻撃的な行動で応じる場面が何度も登場します。

しかしラストシーンでは、それまでと異なり、彼らは像に怒りを向けません。むしろ“仲間”として認識し、手を振るなど親和的な行動を取るのです。この反応は、単に誤認識として片付けられるものではありません。

ここから見えてくるのは、サスカッチたちの怒りの矛先が「人間による侵略すべて」ではなく、“理解できない未知の存在”に対する本能的警戒”だったということです。もし本当に「領域を侵すもの=敵」であれば、精巧に作られたサスカッチ像も攻撃対象となるはずです。しかし彼らはそうはしなかった。それは、この像が“理解できる範囲の存在”だったからかもしれません。

旅の目的は「仲間探し」だったのではないか?

物語を振り返ると、サスカッチたちは旅の各所で木を叩く、遠吠えする、音を出すといった行動を繰り返していました。これらは、現実のビッグフット研究で報告されている「仲間とのコミュニケーション手段」に非常に似ています。

こうして見ると、彼らの旅は単なる生存のための移動ではなく、「自分たち以外の仲間を探す旅」だったと解釈することができます。ラストで像に呼びかける行為も、長く続いた探究の終着点として読み取れるのです。

サスカッチ=人間の“未知への渇望”の象徴

ゼルナー兄弟がこの映画を通して描こうとしたのは、ビッグフットという存在に内在する神話性と人間性の交差点です。監督のデヴィッド・ゼルナーは、「人間にはビッグフットのような“語られてこなかった存在”が必要だ」と語っています。

現代社会では、科学技術があらゆる現象を解明しつつありますが、それでも人間は“わからないもの”に惹かれ、自然の奥にある神秘に希望を託してきたのです。サスカッチたちが見せる本能や好奇心、仲間を求める姿勢は、まさに人間が忘れつつある感覚そのもの。

そして、ラストに登場する像こそが、人間が“未知を消費し、記号化し、博物館に収めてしまった結果”なのかもしれません。

現代の私たちは、何を失ってきたのか?

像に語りかけるサスカッチたちは、返事のない“過去”と対話しようとしています。それは、もはや失われてしまった何か、あるいは語りかけてももう届かない自然との絆を象徴しているかのようです。

この映画が伝えているのは、私たちの社会が“便利さ”と引き換えに失ってきたものへの気づきです。森に生きる存在が見せる純粋な感情と、現代文明の中にある象徴物(像)が交差することで、観客は否応なくこう問われます。

「あなた自身は、どこに繋がりを感じ、何を忘れてきたのか?」

その答えを強制せず、観る者の心の奥に“問い”として残す。その繊細な構造こそが、本作の最大の魅力であり、ラストシーンの意義と考えられます。

実際に観た方なら分かると思いますが、木彫りの像は軽く劣化しており、私たちからすると間違えるわけがないと思いますが、やはりそこはサスカッチです。間違えるものです。

小ネタとして、アイオワ州デモインにあるボノボの研究施設「Ape Initiative」を訪れ、ボノボたちのために特別試写会を開催しました。彼らは自分に似ているというだけでとても興味深く映画を鑑賞したようです。

彼らには感じ取れるものは人間以上に深いかもしれないですね。

サスカッチ・サンセットをネタバレ込みで徹底解説

- 2024年公開の米国産ダークコメディ×ネイチャー映画

- セリフゼロで進行する完全無言の実験映画

- 主演はジェシー・アイゼンバーグとライリー・キーオ

- UMAサスカッチ一家が一年を旅する構成

- 映画全体がセリフ無し、環境音と身体表現で展開

- 着ぐるみと特殊メイクによる徹底したリアリティ

- ゼルナー兄弟による“言語を排した映画”への挑戦

- 人間の痕跡が象徴的に描かれることで文明批評を内包

- サスカッチは絶滅寸前の“生きた都市伝説”として登場

- 博物館の像は“記録された過去”と神話の終焉を象徴

- 赤ん坊の蘇生シーンが命の循環と再生のメタファーに

- 排泄や交尾など生理描写が“生の実感”を突きつける

- 糞尿や排泄物の描写が感情表現・抗議手段となる

- Erasureの「Love to Hate You」が感情の揺らぎを演出

- 笑いと切なさ、理解不能さが混ざり合う唯一無二の体験