映画『砂の器』は、日本映画史に残る社会派サスペンスの金字塔として今なお語り継がれる名作です。しかしその一方で、地上波テレビなどで再放送されることが極めて少ない作品でもあります。多くの映画ファンが「なぜ放送されないのか?」と疑問に思い、検索する理由のひとつがそこにあります。

この記事では、『砂の器』のネタバレを含むあらすじや魅力的な構成要素を丁寧に解説するとともに、テレビ放送ができない背景にある社会的・倫理的な理由を掘り下げていきます。作品をより深く理解するための考察ポイントや、当時の制作陣の意図、視聴者が感じる葛藤まで、幅広くカバーした内容となっておりますので、本作に興味を持った方にとって、本記事が正確かつ有益な情報源となれば幸いです。

『砂の器』放送できない理由をネタバレ解説|あらすじ・結末・見どころ

チェックリスト

-

映画『砂の器』は、社会派サスペンスとして差別と宿命を描く名作。

-

物語は「ズーズー弁」を手がかりに殺人事件の真相に迫る構成。

-

主人公・和賀英良の過去と“偽りの人生”が殺人の動機とつながる。

-

劇中曲「宿命」が主人公の人生そのものを音で語る重要な演出。

-

方言やハンセン病表現が、作品のテーマと構造を深めている。

-

放送されにくい背景には、差別描写や患者団体の抗議が関係する。

映画『砂の器』とは?社会派サスペンスの金字塔

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 砂の器 |

| 原作 | 松本清張『砂の器』(1958年) |

| 公開年 | 1974年 |

| 制作国 | 日本 |

| 上映時間 | 143分 |

| ジャンル | 社会派サスペンス・ミステリー |

| 監督 | 野村芳太郎 |

| 主演 | 加藤剛(和賀英良 役) |

1974年に公開された映画『砂の器』は、日本映画史上に残る社会派サスペンスの金字塔と評されています。その理由は、単なるミステリーにとどまらず、差別や人間の宿命といった重いテーマを深く掘り下げた点にあります。

背景と特徴

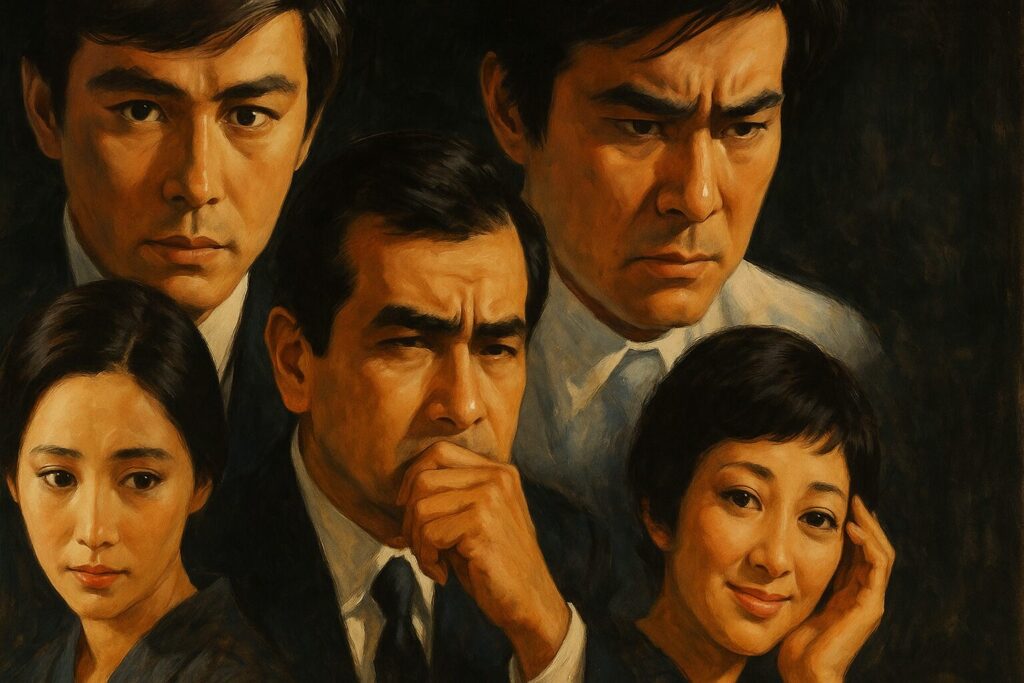

原作は社会派小説で名高い松本清張による同名小説。昭和35年に読売新聞で連載され、その数年後に映画化されました。監督は野村芳太郎、脚本は山田洋次と橋本忍という、日本映画界を代表する名コンビによるものです。主演は加藤剛(和賀英良役)、丹波哲郎(今西刑事役)、そして緒形拳(被害者・三木謙一役)ら実力派俳優が名を連ねます。

映画『砂の器』は一見すると、殺人事件を追う刑事たちの捜査を描いたサスペンスです。しかし、その核心にあるのは「差別」と「人間の尊厳」をめぐる物語であり、表面のミステリー要素と内面の社会批判が見事に交錯しています。

物語の骨子

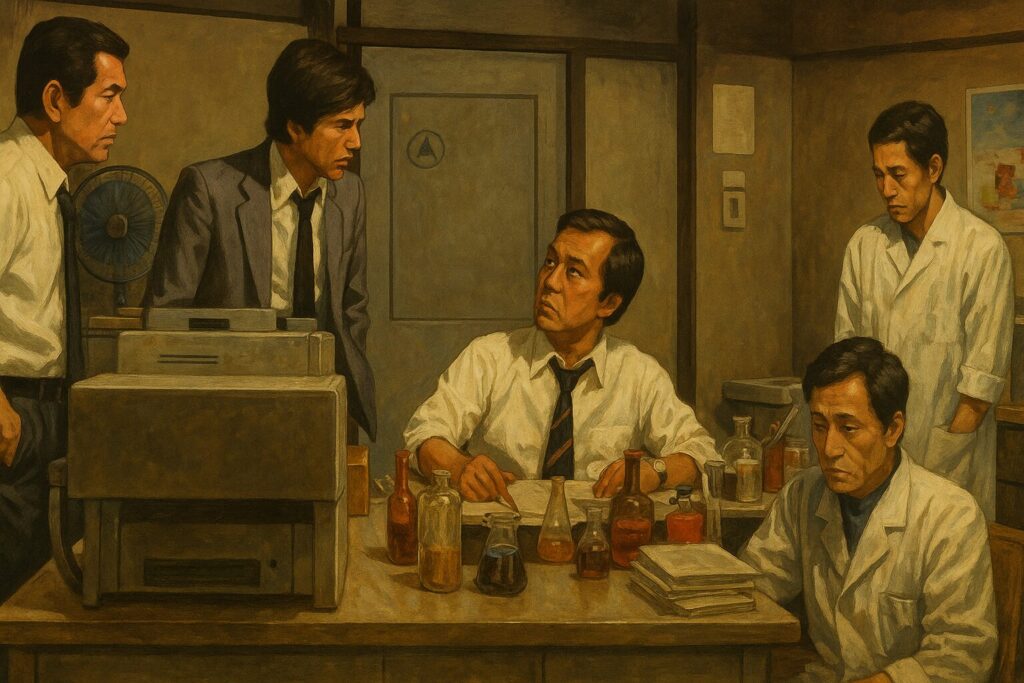

昭和46年、東京・蒲田の操車場で起こった殺人事件をきっかけに、刑事・今西が被害者の過去と加害者の正体を追っていくという構成。物語は、被害者の出身地・方言・わずかな手がかりから、一つの人生を丹念に遡っていきます。その過程で明かされるのが、天才音楽家・和賀英良の悲劇的な過去です。

社会派としての評価

『砂の器』が高く評価される理由の一つに、ハンセン病に対する社会的偏見と差別の構造を真正面から描いた点があります。当時の日本では、ハンセン病に関する無理解と恐怖、そして国による隔離政策が色濃く残っていました。作品では、和賀の父がハンセン病に罹患していたために、息子の人生までもが苦しみに染まる様が描かれています。

監督の野村芳太郎は、このテーマに真正面から挑んだことで映画史にその名を刻みました。脚本家の橋本忍も「この作品の中核は親子の旅である」と述べ、10か月におよぶ四季を背景とした撮影を通じて、物語の深みを映像に落とし込んでいます

本作の位置づけ

このように、『砂の器』は単なるミステリーを超え、社会に鋭く切り込んだ文学的・映像的作品として、今も多くの人々の心に刻まれています。差別、家族、アイデンティティ、宿命というテーマは時代を超えて響く普遍性を持っており、現在においても深い示唆を与えてくれる作品です。

謎の殺人事件と“ズーズー弁”の手がかりとは

映画『砂の器』の物語は、一見すると単純な殺人事件から始まります。しかし、その背後には言語、土地、出自、そして差別という社会的背景が巧妙に織り込まれており、その象徴的な手がかりが「ズーズー弁」なのです。

事件の発端と謎の手がかり

1971年、東京・蒲田の操車場で中年男性の変死体が発見されます。被害者は頭部を激しく殴打されており、所持品に身元を示すものはなく、事件は難航します。唯一の手がかりは、事件直前にバーで被害者と一緒にいた若い男性の姿を目撃したホステスの証言——「ズーズー弁を話していた」というものだけでした。

ここでいう“ズーズー弁”とは、東北地方の訛り、特に鼻濁音を多用する方言を指します。日本語の中でも特徴が強く、地域をある程度絞り込むことができるヒントとなります。しかし、東北全体を対象に捜査を進めるには範囲が広く、刑事たちは情報不足の中で、言語学的な調査にも乗り出すのです。

方言からたどる足跡

刑事・今西(丹波哲郎)は、国立国語研究所を訪ね、被害者が使った言葉「カメダ」が、地名ではなく「亀嵩(かめだけ)」という島根県出雲地方の地名を指している可能性に気づきます。つまり、“ズーズー弁”に似たイントネーションが、実は出雲方言に存在していたのです。

この推理が事件解決への大きな一歩となりました。一見無関係に思える言葉の響きが、被害者と加害者の過去、そして土地の記憶と結びついていたことを示す重要なトリガーだったのです。

“方言”が意味するもの

単なる言語上の手がかりと思われる“ズーズー弁”は、物語を通じて深い意味を持つようになります。これは被害者の故郷や、かつて出会った少年と父親(=和賀英良とその父・本浦千代吉)の記憶を呼び覚ます象徴でもあるからです。

このように、『砂の器』における“ズーズー弁”は、犯人を追うための伏線としてだけでなく、日本の方言が持つ文化的・歴史的な側面を浮かび上がらせる装置にもなっています。特に、方言と地域性のつながりをテーマの中心に据えたミステリーは、他に類を見ないといえるでしょう。

専門家の評価とその意図

脚本家・橋本忍は、作品における方言の使い方が人物の根底を描く上で重要との公言はしていないものの、映画『砂の器』では東北のズーズー弁と思われた被害者の言葉が、実は島根県出雲地方の方言に近いことが捜査の鍵となっています。この構造は、松本清張が展開した“方言周圏論”を映像化するうえで、橋本・山田両脚本家が意図的に取り入れた重要な要素であると考えられます。

また、評論家の小松伸六氏は、『砂の器』におけるミステリーの巧みさについて、「被害者が使ったズーズー弁からその人物の過去と土地を探る捜査過程」こそが魅力であり、「いくつもの伏線と構成技法」の支えによって最後まで緊張感が途切れないと評しています

“ズーズー弁”という何気ない一言が、『砂の器』においては犯人の出自と過去の罪を明らかにするカギであり、日本という多様な言語文化が孕む社会的階層や差別の構造を描くきっかけにもなっています。この小さな言葉の違和感から、観客は一人の人生の深淵へと誘われるのです。

クライマックスを彩る「宿命」とは何か

映画『砂の器』のクライマックスを最も象徴的に彩るのが、劇中音楽「宿命」です。この楽曲は単なるBGMではなく、主人公・和賀英良の過去と現在、そして彼が背負った悲しみそのものを音楽で語る“もう一つのセリフ”とも言える存在です。

音楽が語る「言葉にならない物語」

私自身が本作を初めて観た際、最も胸を打たれたのがこの「宿命」の演奏シーンでした。映画終盤、和賀が大ホールで壮大なピアノ協奏曲「宿命」を演奏し、それに合わせて彼の過去が回想されていく流れは、映像・音楽・演出が渾然一体となった、日本映画史屈指の名場面です。

このシーンではセリフは最小限に抑えられ、映像と音楽だけで観客の感情を導きます。観る者は音のうねりと映像の連なりの中で、和賀の生い立ち、父との逃避行、差別と喪失、そして現在に至るまでの壮絶な人生を「体感」することになるのです。

「宿命」は何を意味するのか?

この楽曲のタイトル「宿命」は、まさに和賀が背負わされた“消せない過去”を象徴しています。

和賀英良(本名:本浦秀夫)は、ハンセン病患者である父とともに社会から逃げるように各地を転々とし、ついには自らの素性を偽り、他人の人生を生きる道を選びました。しかし、それは才能と努力によって築いた表舞台の人生と裏腹に、過去を消し去れない「宿命」の足かせを一生背負い続けるという代償を伴います。

作曲と演奏の裏側にあるリアル

劇中音楽「宿命」を作曲したのは、ジャズ出身の菅野光亮で実際に演奏し、過去と現在、怒りと悲しみ、そして諦念を一曲に込めるという難題に挑み、壮大な構成と緻密な旋律によってそのテーマを体現しました。この曲は、クラシック的な組曲として構成されており、演奏会シーンや父子の回想シーンを含むラスト約30〜40分の緊張と感動を支える芸術的核となっています。

芥川也寸志は本作で音楽監督として、映画全体の音楽の統括・構成を担当しています。

観る者の心を揺さぶる“音楽の告白”

「宿命」の演奏とともに、幼い和賀が父と逃げ、隠れ、飢え、そして父を失い、偽りの人生を選ばざるを得なかった全てが明かされます。その瞬間、観客は犯人への怒りではなく、彼の「悲しみ」に深く共感せざるを得なくなります。

この感情の転換こそが、単なるミステリーとは一線を画す『砂の器』の核心であり、「宿命」が果たす最大の役割です。

こうして見ると、「宿命」という楽曲は、和賀英良という人物の人生そのものを象徴し、観客に彼の苦しみと贖罪を“音”で語りかける最終章であると言えるでしょう。言葉を越えた芸術表現が、これほどまでにドラマを深くすることを体感させてくれる映画は、そう多くありません。

涙なくして見られない親子の放浪回想

それは単なる回想ではなく、“人生の真実”である

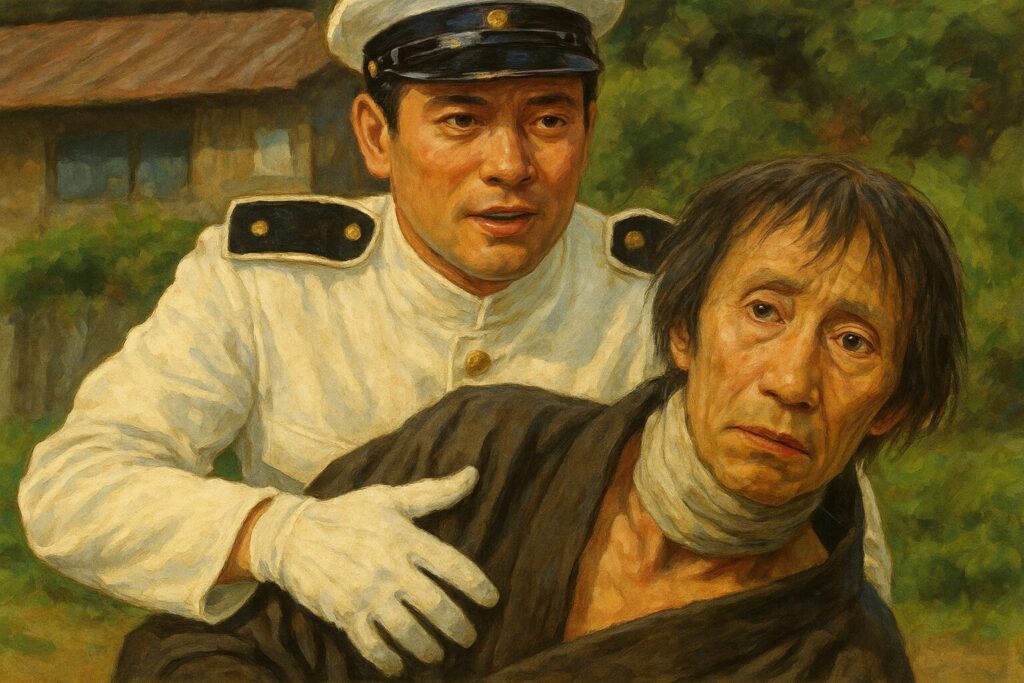

映画『砂の器』において、観客の心をもっとも激しく揺さぶるのが主人公・和賀英良と父・本浦千代吉による親子の放浪回想シーンです。これは殺人事件の核心でありながら、同時に日本社会が抱えてきた差別と排除の現実を象徴する場面でもあります。

映像と音楽で綴られる“語られざる記憶”

終盤、和賀が作曲したピアノ協奏曲「宿命」の演奏とともに流れるこの回想は、約10分以上にわたってセリフなしで展開されます。監督・野村芳太郎はこのシーンについて、「この映画は親子の映画である。その核を映像だけで語りたかった」と語っており、音楽・編集・構図すべてに並々ならぬ配慮が施されています。

父と子の“流浪”は何を意味していたのか

本浦千代吉は、ハンセン病を患ったことにより社会から隔離され、村を追われます。その病気に関する知識や理解が極めて乏しかった昭和初期、日本では「らい病(ハンセン病)」と聞いただけで恐怖と差別の対象となった時代背景があります。

そのため千代吉と息子・秀夫(のちの和賀英良)は、名前も身分も隠しながら、職を転々とし、東北から関西、中国地方まで日本各地を彷徨う生活を強いられました。親子は宿もなく、川べりや廃屋で寝泊まりし、身を寄せるように暮らします。こうした描写は、現代の観客にとっても強烈な印象を残します。

実際、ハンセン病患者に対する差別は、日本では「らい予防法」が廃止された1996年まで続いており、この映画が1974年に公開された当時も、患者や元患者が名誉を守るために声を上げることが難しい状況でした。

描かれるのは、父から子への“愛の継承”

旅の途中、父・千代吉は自分の病状が進行しつつあることを悟り、息子を守るためにある選択をします。それは、自ら身を引いて秀夫に“自由”な人生を与えること。父は最後まで「他人の目に触れない場所」へと移動しようとし、結果的に息子と引き離されることになります。

このとき描かれる父の背中と、取り残された少年の絶望が、演奏される「宿命」と見事に重なり合い、観る者に強烈な感情を呼び起こします。

観客の多くは、和賀が起こした“罪”を一瞬忘れ、彼が過去に受けた不条理と喪失の大きさに心を寄せるのです。ここに、『砂の器』が単なる犯罪映画やサスペンスを超える理由があります。

感情のピークは“静かに、しかし確実に”訪れる

この回想では、まず父子の過酷な旅を淡々と描き出し、次第に聴衆を引き込んでいきます。最後に父が「そんな人はしらねぇ!」と嗚咽する瞬間には、単なる悲しさを越えた共同体や社会からの抑圧、そして人間としての尊厳の崩壊が体現されており、多くの観客は主人公への共感へと心を移します。

ナレーションやセリフではなく、映像と音、俳優の表情だけで気持ちを伝えるこの演出は、視覚と聴覚による感情の直接的な伝播を目指したものであり、日本映画の中でも例を見ない高度な技法といえます。

『砂の器』の親子の放浪回想は、物語の感情的なピークであり、和賀英良という人物の心の奥底にある“人としての温もり”を観客に届けます。同時に、社会の偏見と隔離政策の残酷さを静かに告発する強烈なメッセージでもあります。この回想があってこそ、『砂の器』は「サスペンスの枠を超えた人間ドラマ」として、50年近く経った今も語り継がれているのです。

主人公・和賀英良の過去と殺人の動機

つまり、彼の“罪”は過去から生まれた

映画『砂の器』の真の主題は、殺人の謎を解くことではなく、なぜその殺人が起きてしまったのかを理解することにあります。主人公・和賀英良(わが・えいりょう)は、被害者・三木謙一を殺した犯人ですが、単なる加害者として描かれてはいません。その動機には、差別・逃亡・孤独・偽りの人生といった、深い社会的背景が隠されています。

和賀英良という人物

和賀英良は、若くして天才作曲家として名を馳せる人物。品格ある容貌と知性を兼ね備え、文化人として多くの人々に尊敬される存在です。しかし、彼の正体は、本浦秀夫という名前で生まれ、ハンセン病患者である父・千代吉とともに社会の影に追われるように生きてきた“過去を持つ男”でした。

かつて本浦親子は、差別から逃れるために日本各地を転々とし、最終的に和賀は“他人の戸籍”を使って全く別の人生を歩み始めます。つまり、彼の現在は「偽装された成功」であり、その成立には法的にも倫理的にも脆い土台があるのです。

殺人のきっかけは“過去との再会”

物語の鍵となるのは、三木謙一という男。彼は偶然、東京で和賀と再会し、和賀の素性——つまり“和賀英良=本浦秀夫”であることに気づきます。

ここで和賀の中に恐怖が芽生えます。もし過去が暴かれれば、作曲家としてのキャリアも、今の生活も、築いてきた人間関係もすべてが崩れ去る。彼が苦労して掴んだ「人間らしい人生」が、再び奪われるかもしれないという絶望が、彼を追い詰めたのです。

この瞬間、和賀の中には「正体が暴かれるぐらいなら、殺すしかない」という思考がよぎります。もちろんそれは許されない選択ですが、彼の行動の背後には、社会が彼に強いた過酷な境遇があったのです。

和賀の罪は個人の責任か、社会の責任か

このように考えると、和賀の殺人は彼一人の“倫理的失敗”ではなく、社会的排除と差別が生み出した連鎖の最終地点だと言えます。前述の通り、和賀の父が患ったハンセン病は当時極度に忌避されており、病気そのもの以上に「病気をもった家族」という理由で、息子の人生までが否定されました。

『砂の器』が社会派映画として高く評価される理由の一つがここにあります。加害者を一面的に描かず、「なぜそうならざるを得なかったのか?」を丁寧に掘り下げる姿勢が、本作の人間ドラマとしての奥行きを生んでいます。

映画評論家の視点

映画『砂の器』は単なる犯人探しではありません。脚本家の橋本忍は、「捜査会議」「親子の旅」「音楽の演奏」を三つの構造で同時進行させる構成を用いることで、和賀英良という人物の「罪」と「宿命」を描いたと語っています。

橋本はさらに、この親子の旅というエピソードが原作では極めて簡潔にしか触れられていなかったにもかかわらず、「小説に書かれていない、親子にしかわからない旅の場面」を映像化することが、物語に感情的深さを与える鍵だったと明かしています

(出典:砂の器 - Wikipedia)

私が感じたこと

私自身、和賀英良の告白や過去の描写を見たとき、彼の行為を“許す”ことはできなくても、“理解したい”という気持ちが自然と湧いてきました。罪の是非ではなく、「人間が背負う傷と生き方」を問うような静かな問いかけが、この映画には込められていると感じます。

『砂の器』における和賀英良の殺人は、冷酷さではなく過去の重さ、社会的背景、そして人としての悲しみによって形成された複雑な“選択”でした。彼の動機を知ることは、この映画の本質を理解するために欠かせません。そして観客もまた、自分の中の価値観を問われることになるのです。

名演揃いのキャストと見どころ徹底紹介

登場人物たちの“存在感”が物語を支える

映画『砂の器』が日本映画の金字塔とされる背景には、脚本や演出の完成度の高さだけでなく、俳優陣による圧倒的な演技力があります。主演・脇役問わず、それぞれの人物が現実に生きているかのような臨場感を持ち、観る者の心に深い印象を残します。

主人公・和賀英良役:加藤剛の“静”の演技

和賀英良を演じたのは、名優・加藤剛。時代劇から現代劇まで幅広い作品で活躍してきた彼は、本作で言葉少なに、しかし確かな存在感で“悲しみを抱えた男”を体現しています。

とりわけ印象的なのは、ピアノ協奏曲「宿命」を演奏するシーン。映画評論家・佐藤忠男氏が評価するように、『砂の器』は「若者の宿命的なドラマ」として構築されています。こうした主題を体現するため、加藤剛さんは言葉を抑えた佇まいと、音楽「宿命」を背負う作曲家としての深い感情を丁寧に演じています。その抑えた表現こそが、和賀英良という人物が抱える「共同体からの切断」と「逃れられない過去」を体現する演技だったと言えるでしょう。セリフが一切ないにもかかわらず、まなざし、姿勢、指の動き一つひとつが彼の心情を雄弁に物語っているのです。■映画「砂の器」をどう見るか? 1 ―― 橋本忍脚本の《砂の器》。 | 二葉亭餓鬼録

今西刑事役:丹波哲郎の骨太な推理と温かみ

殺人事件を追う刑事・今西を演じたのは、当時から重厚な役柄で定評のあった丹波哲郎。彼の演じる今西は、冷静で論理的でありながらも、どこか人情味のある人物として描かれます。

例えば、被害者のわずかな方言から出身地を突き止める執念深さと同時に、容疑者の人間性に対する理解を失わないバランス感覚が際立っていました。観客は、今西の“刑事としての誠実さ”を通じて物語を辿っていくことになります。

被害者・三木謙一役:緒形拳の“寡黙な迫力”

三木謙一という、物語の始まりを担う被害者役に抜擢されたのが緒形拳。出番は決して多くないものの、短いシーンの中で「再会した息子への戸惑いと希望」を演技に込める手腕は圧巻です。

とくに、事件前夜に和賀と対面する場面では、言葉では語られない“親としての無言の葛藤”が顔の表情だけで伝わってきます。この“語らない演技”の強さは、まさに緒形拳ならではの持ち味です。

他にも名優が勢ぞろい

和賀の友人・吉村弘を演じた森田健作や、今西の相棒である若手刑事・吉村(演:森田健作)など、脇を固める俳優陣も当時の映画・ドラマ界を代表する顔ぶれ。それぞれの役に対する解釈と芝居が丁寧に描かれており、群像劇としての厚みを生み出しています。

さらに、和賀の恋人である島田陽子の演技も忘れてはなりません。彼女は「過去を知らない現在の象徴」として和賀と接し、その対比が観客に主人公の“仮面”を意識させる存在となっています。

見どころ①:映像と演技の融合が生む緊張感

本作では、会話やセリフに頼らず、カメラワークと俳優の表情で語る演出が多く見られます。これは監督・野村芳太郎の手法の一つであり、無言の時間にこそ“真実が滲み出る”ことを知っているからこそ可能な演出です。

実際に、刑事たちが真実に迫るシーンでは、背景音を削り、呼吸音や衣擦れの音だけが聞こえるようにするなど、俳優の“佇まい”そのものを演出に活かす工夫が随所に見られます。

見どころ②:演技が物語に“人間味”を与える

この作品が半世紀にわたり愛され続ける理由の一つに、登場人物すべてが「善悪では語れない人間」として描かれていることがあります。その説得力は、間違いなくキャストの表現力に支えられています。

加藤剛の抑えた哀しみ、丹波哲郎の真摯なまなざし、緒形拳の寂しげな背中——こうした演技の一つひとつが、登場人物の背景や生き様を雄弁に語り、作品全体のリアリティを格段に高めています。

『砂の器』は、派手な演出に頼らず、静かな演技と丁寧な人間描写によって観客の心をつかむ稀有な作品です。キャスト一人ひとりが、自身の役割を深く理解し、その人物として“生きた”からこそ、この映画は時を超えて語り継がれています。

『砂の器』放送できない理由をネタバレ解説|ハンセン病・抗議・リメイク・差別

チェックリスト

-

ハンセン病描写が偏見助長とされ放送が制限されている

-

患者団体・遺族が再放送に強く反対している

-

1974年当時の演出が現在では差別的と受け取られる恐れ

-

制作側は偏見防止の字幕挿入などで対応したが十分でなかった

-

2004年リメイク版では父の設定が変更されている

-

表現と倫理の両立が今も議論の的となっている

『砂の器』がテレビ放送されない本当の理由

映画『砂の器』は現在、テレビ放送が制限されている理由として、ハンセン病への偏見を助長する表現と、遺族や患者団体との合意が得られなかったことが主な要因です。これらの背景を正しく理解してこそ、作品の扱い方も見えてきます。

理由の詳細:2つの大きな要因

ハンセン病にまつわる表現と差別への懸念

映画では、主人公の父親がハンセン病であるという設定が主要な動機となっています。その描写では土気色のメイク、崩れた衣装、歪んだ軍手などを通じて、患者を視覚的に「社会的負性」として表現しています。こうした演出は当時は定番でしたが、現在ではハンセン病患者に対する偏見を再生産する恐れがあるとして問題視されています。患者団体からも、これらの再現が「現在の回復者や社会復帰への理解を阻む」として強い懸念が寄せられました。

制作者サイドの意向と放送判断

映画製作当初、全国ハンセン氏病療養所入所者協議会は映画の上映中止を求めていたものの、「偏見と差別が現実に残っていることを告発する作品として上映の意義を認めてほしい」と製作側は譲らず、最終的には「現在では治療が進んで誤解を生みやすい内容であること」を謝辞字幕で明示することで合意しました。それでも遺族側はその後、再放送等に関わる許可を出さない方針とし、ハンセン病に焦点を当てた内容は局側の判断で放映を控える方向性が続いています。

具体的なエピソード

- 患者団体は、映画内で描かれる「放浪生活」「因習的扱い」があたかも現在もなお続いている現実かのように誤認されることを憂慮しました。

- 一方で制作側は、本作が「差別を告発する視点を持つ作品」であると訴えたうえで、映画の最後に「字幕で医学進歩と偏見を警告する文言」を挿入する判断をしています。

- しかし今なお、遺族により『ハンセン病が題材となる作品は放映しない』というポリシーが明言されており、テレビ局側もそれを尊重しています。

視点を変えるとわかること

このような放送制限は過去と現在の感覚のギャップが原因です。1970年代当時は、差別を告発しつつも、描写手法に偏りがあったことは否めません。現代では、より慎重に、患者に配慮した表現が求められます。その点、『砂の器』はその象徴的作品であり、「テレビで再放送すべきかどうか」の判断は、そこに対する配慮と社会的責任の有無と直結しています。

このように、『砂の器』がテレビ放送できない背景は、単なる視聴率や編集上の都合ではなく、社会的倫理観、遺族の意向、現在の人権意識が複合的に作用した結果だといえます。これらを踏まえて作品を検討することが大切です。

映画におけるハンセン病表現と社会的影響

『砂の器』に登場するハンセン病の描写は、物語上の大きな転換点でありながら、今日においては慎重に扱うべきセンシティブな表現とされています。この描写が作品の核心をなす一方で、社会的に深い影響を及ぼし、放送や再上映の議論を呼ぶ理由にもなっているのです。

なぜ“ハンセン病”が扱われたのか

松本清張の原作では、殺人事件の動機を「身元の発覚によって、自身の過去と父の病気(ハンセン病)が露見することへの恐怖」に設定しています。これは単なる個人の秘密というより、国家レベルの「隔離政策」と根強い社会的偏見がもたらした悲劇として描かれています。

ハンセン病はかつて“らい病”と呼ばれ、法律によって強制隔離されていた歴史があります。日本では1907年に「癩予防法」が制定され、1996年に廃止されるまで約90年もの間、回復者をも社会から隔離する政策が続いていました。『砂の器』が描かれた1970年代は、まさにこの制度の終焉直前であり、多くの人々の記憶にその苦しみが生々しく残っていた時代です。

表現の問題点と現代的視点

映画におけるハンセン病患者の描写は、視覚的にも非常にインパクトがあります。和賀英良の父・千代吉は、顔が爛れたようにメイクされ、軍手をして顔を覆うなど、“異形”としての演出が強調されています。この描写は「病気=忌避すべきもの」「恐怖の対象」という無意識のメッセージを観客に与えかねない表現でした。

現代の視点では、こうした表現はスティグマ(烙印)を再生産する可能性があるとして強く批判されることもあります。実際、全国ハンセン氏病患者協議会(全癩協)は、映画公開時に抗議声明を発表し、「現在治療可能な病気であり、誤解を助長する」として、上映中止を求めた経緯があります。

その結果、制作側は映画の最後に「ハンセン病に対する理解を深めるための字幕」を挿入することで、作品の意義と表現のバランスを取ろうとしました。

映画が与えた社会的影響

『砂の器』は、そのリアリズムとドラマ性によって広く評価された一方で、社会に潜在していたハンセン病に対する偏見を可視化する機会にもなりました。ある意味で、“問題作”として語り継がれるのは、ただの差別描写ではなく、社会が向き合ってこなかった「負の歴史」をえぐり出したからです。

和賀英良という青年が犯した罪は、彼の人格や倫理観の問題ではなく、社会そのものがつくりあげた歪みであると考えられます。つまりこの作品は、個人を断罪するよりも、制度的差別を問う視点が内包された作品であったとも言えるのです。

ハンセン病描写をめぐる今日の課題

現代では、差別の歴史を描くこと自体は問題ではありません。しかし、「どのように描かれるか」が重要視されるようになっています。『砂の器』は、その描写が社会的議論を生み、映画表現の限界と責任を突きつけた代表的な例です。

一方で、そうした描写を理由に作品が封印されることに対しては、「歴史的背景を語り継ぐべきだ」とする声も根強くあります。「偏見をなくすには、むしろ偏見がどのように再生産されてきたかを知ることが必要」との意見もあります。

『砂の器』におけるハンセン病表現は、映像芸術としての完成度と社会的責任の狭間で今もなお議論され続けています。作品の力で社会の矛盾を浮かび上がらせた意義は大きいものの、表現手法の再検討や視聴者の教育的文脈が不可欠であるという認識もまた、重要な視点です。

遺族と患者団体の抗議と放送自粛の背景

映画『砂の器』が現在に至るまで地上波で再放送されない理由の一つに、遺族やハンセン病患者団体による抗議と放送自粛の問題が挙げられます。ここでは、その背景をわかりやすく掘り下げ、どのような社会的力学が働いたのかを解説します。

問題の出発点は「モデルとされた実在人物」

まず知っておくべき重要な事実として、映画に登場する和賀英良(主人公)の父・千代吉の設定には、実在のハンセン病患者の人生が参考にされたといわれています。具体的な個人名が示されたわけではありませんが、患者団体からは「明確な病状描写が差別を助長する」との強い抗議が起きました。

また、物語上では「病気の父と放浪した経験を持つ人物が、自身の過去を隠すために殺人を犯す」という筋書きになっており、これが「ハンセン病患者やその家族を、犯罪の背景として扱っている」と批判を受けたのです。

患者団体の声:尊厳の回復と誤解の払拭を求めて

映画公開当初、全国ハンセン氏病患者協議会(全癩協)などの団体は、作品の上映中止を求めて声明を発表しています。

その内容は以下のようなものでした。

- 見た目による誇張表現(腐敗したような皮膚、歪んだ手)により偏見を強化する恐れがある

- ハンセン病が不治の病であり続けるという誤解を与える

- 現在の医学水準や回復者の生活実態を無視した描写である

このような声を受けて、映画製作サイドは上映自体は継続するものの、エンドロールに「ハンセン病への偏見を助長しないよう求める字幕」を挿入するなどの対応を行いました。

しかしながら、団体側の納得には至らず、後の再上映や放送においても慎重な扱いが求められることになったのです。

遺族の反応と「永久封印」の姿勢

さらに、主人公和賀英良のモデルとされる人物の遺族(あるいはそれに近い立場の関係者)からも、「作品が家族の過去を暴き、不当な印象を世間に与えた」として再放送への明確な反対の意向が表明されました。

これにより、テレビ局や配給元は以降の放送・配信に関して強い自粛姿勢を取るようになりました。とくにNHKや民放各局では、「本人・遺族の名誉や心情に配慮する」という倫理ガイドラインに基づき、再放送の実現は極めて難しい状況となっています。

社会的影響と倫理的ジレンマ

一方で、「歴史的に重要な作品を封印するべきではない」という意見も存在します。たとえば、映画評論家・佐藤忠男氏は、『砂の器』に関して次のように述べています

「自分を完全に共同体から切り離そうとする人間が、共同体社会の代表者である巡査を惨殺する問題は、きわめて現代的である」

この指摘は、作品が単なるミステリーではなく「差別や共同体との断絶が生む人間の悲劇」を描いているという深い示唆を含んでいます。映画が放送自粛の判断を受けながらも、表現の歴史的価値や社会への問いかけとして評価され続けている背景には、こうした分析的視点があるのです。

『砂の器』が抱える放送自粛の背景には、患者団体と遺族の「尊厳と正確な理解」を求める強い声がありました。これは表現の問題というより、歴史的・倫理的な問題です。過去を風化させず、正しく伝えるための配慮が、今後の再放送や文化的議論の鍵となるでしょう。

リメイクで変更された「父親の設定」とは

2004年にTBS系で放送されたドラマ版『砂の器』では、原作・1974年映画版で核心的だった「父親=ハンセン病患者」という設定が変更されました。この変更は、現代社会の価値観と倫理的配慮を踏まえたうえで、物語構造を変える大きな決断だったと言えます。

1974年版:物語の原点にある“病気と差別”

映画『砂の器』(1974年公開)では、主人公・和賀英良の正体を追う捜査の果てに、彼の父・本浦千代吉がハンセン病患者だったことが事件の動機に直結しているという構図が描かれています。

和賀は、自らの素性が明らかになることで社会的地位と音楽家としての人生を失うことを恐れ、過去を知る人物を殺めてしまうのです。

この設定は当時としては非常に衝撃的でした。差別がまだ根深く残っていた1970年代、ハンセン病患者とその家族が受けていた社会的排斥を強く意識させる演出であり、日本社会の偏見構造に鋭く切り込んだ社会派ミステリーとして高い評価を受けました。

2004年版:ハンセン病から「知的障害」へと変更された理由

ところが、2004年にTBSがリメイクしたドラマ版では、千代吉の設定がハンセン病患者ではなく、軽度の知的障害をもつ父親として描かれました。

この変更の背景には複数の要因が存在します。

- 当事者団体・遺族からの放送反対

先述のとおり、ハンセン病患者団体や遺族からは、1974年版の描写が「誤解と偏見を助長する」として再放送に反対の声が上がっていました。そのため、新たなリメイクではハンセン病を扱うこと自体が困難だったのです。 - 倫理的・医学的な配慮の必要性

2004年時点でハンセン病は完治可能な病気であることが常識となっており、それにもかかわらず「過去を隠す=恥」という演出を残すことは、差別的なメッセージを再生産する懸念が強かったのです。制作サイドはその批判を回避し、物語の核にある“親子関係と身分を偽る苦悩”という構図を維持しつつ、病名を変更したと考えられます。 - ドラマ構成としての柔軟性

知的障害という設定であれば、「社会的に理解されにくい家族との関係」「恥を感じてしまう社会風潮」など、近代的な文脈に落とし込みやすく、視聴者にも共感を得やすいと考えられました。

評価と反響の違い:社会的メッセージの後退?

この改変については、評価が分かれました。

肯定的な意見としては、「現代の倫理観に合わせて再構成したことは理解できる」「普遍的な“親子の愛”に焦点を当てていて感動した」といった声があります。

一方で、批判的な視点では、「本来の主題であった“社会的差別”を薄めてしまった」「核心的メッセージが曖昧になった」とする意見も少なくありません。

評論家の筒井清忠氏は、『砂の器』を清張作品の中でも構造的な重厚さを備えた傑作と位置付けています。ここから推察するに、リメイク版で父親の設定がハンセン病から軽度知的障害へ変更されたことは、本来の社会的構造と歴史に根ざした問題意識を希薄化させた可能性を読者に想起させるものです。

それでも「描くこと」に意味がある

それでも、2004年版が“親を持たない苦しみ”や“生い立ちの葛藤”を描ききった点は、多くの視聴者に感動を与えました。

社会的テーマがマイルドになった分、ヒューマンドラマとしての方向性に重心を移した作品と言えるでしょう。

また、あえて設定を変えたことで、視聴者に「なぜこの変更が行われたのか?」と考えさせるきっかけにもなったことは、ある意味で社会的な問いを投げかけた結果とも言えます。

リメイク版『砂の器』では、父親の設定を「ハンセン病患者」から「知的障害を持つ人物」へと変更することで、物語の主題を現代社会にフィットさせようとする工夫がなされました。その背景には、放送倫理・患者団体との関係性・視聴者への配慮といった多くの課題が含まれています。この改変をどう受け止めるかは、私たち一人ひとりの「過去との向き合い方」に委ねられているのかもしれません。

差別の象徴としての〈社会的負性〉の移り変わり

前提として理解したいこと

映画やドラマなどの映像作品では、「社会的負性」つまり、社会的に不利な立場に置かれている属性や背景を物語のキーに据えることがしばしばあります。これは、物語に深みを与える一方で、表現の仕方を誤れば偏見や差別を助長するリスクも孕んでいます。

映画『砂の器』における〈社会的負性〉は、1974年版では「ハンセン病」、2004年のドラマ版では「知的障害」へと変化しました。この移り変わりは、単なる設定の違いではなく、日本社会における“差別の意識構造”の変化を映し出す鏡でもあるのです。

1970年代:病気=恥の時代背景

まず、1974年版『砂の器』が制作された時代背景を振り返ってみましょう。

当時、ハンセン病に対する誤解や差別は根深く、患者本人だけでなく、その家族までが社会から排除される状況に置かれていました。隔離政策は1996年まで続いており、1970年代はまさに「病気=社会的な烙印」という意識が色濃く残っていた時代です。

このような文脈の中で、和賀英良が「過去を隠すために殺人を犯した」という物語は、社会そのものが作り出した“差別の恐怖”を象徴する構図として機能していました。

観客は、和賀の行動を通じて、当時の日本に根付いた“負性”の重さを無意識のうちに突きつけられていたのです。

2000年代:差別の象徴が“病”から“能力”へ

次に、2004年のリメイクでは、ハンセン病に代わり「軽度の知的障害」が主人公の父親に設定されました。

これはただの表現のマイルド化ではなく、新たな〈社会的負性〉の反映とも言えます。2000年代に入り、ハンセン病に対する公的な誤解は徐々に是正されつつありましたが、知的障害に対する社会的偏見や無理解は、依然として強く残っていたのです。

制作陣は、その点に着目し、「知的障害のある家族を持つことによる疎外感や羞恥心」を物語の軸に据えることで、現代社会にも通じる差別構造を描こうとしました。

このように、『砂の器』の“負のテーマ”は時代とともに変化しながらも、常に「社会が隠したがる現実」に切り込んでいます。

現代における“新たな負性”とは

近年では、社会的負性の象徴として、以下のようなテーマが多く作品に取り入れられています。

- LGBTQ+当事者としての生きづらさ

- 生活保護受給者への無意識の偏見

- 非正規労働やシングルマザーといった経済的困窮

- 精神疾患やメンタルヘルス問題

これらはいずれも、かつての「病気」や「障害」に代わり、現代の作品が取り上げる新しい“社会的タブー”となっています。たとえば、映画『万引き家族』(是枝裕和監督)は、家族の形と貧困、社会的排除をテーマにしたことで、国内外から高い評価を受けました。

つまり、〈社会的負性〉の象徴は時代によって移り変わるものであり、作品はそれを通じて、その時代における「見たくない現実」を観客に問いかけているのです。

表現者の責任と受け手のリテラシー

こうした“負性”を題材とする表現は、常に表現者と受け手の間に倫理的な責任の線引きが求められます。

表現者は、安易に「差別をドラマチックな設定に利用」するのではなく、その背景にある社会構造や歴史的経緯を掘り下げる覚悟が必要です。

一方で受け手も、「感動した/不快だった」という感情にとどまらず、その作品がどのような社会的テーマを背負っているのかを読み取る視点(メディア・リテラシー)を持つことが重要になります。

映画『砂の器』に描かれる〈社会的負性〉は、時代の変化とともに形を変えつつも、常に“差別の記憶”と向き合いながら、人間の心の深層を描く装置として機能してきました。

社会が変われば、作品の描く“負性”も変わる。その流れを読み解くことが、今後の作品鑑賞にも深みをもたらしてくれるはずです。

今なお問われる『砂の器』のメッセージとは

『砂の器』は単なるサスペンス映画ではありません。その本質は、社会が個人にどれほど深い烙印を刻むか、そしてその烙印がどれほど人間の人生を左右するかを問いかける作品です。半世紀以上を経た今でも、本作の放つメッセージは、私たちにとって「過去からの宿題」のように存在し続けています。

人は過去から逃れられるのか?

本作の主人公・和賀英良(本浦秀雄)は、音楽家として華やかな人生を歩む一方で、父がハンセン病患者であるという出自を隠し続け、過去を葬ろうとする人物です。

彼の行動は犯罪に及んでしまうものの、その根底には「差別される恐怖」や「愛する者を守りたい一心」といった、人間らしい感情が渦巻いています。

つまり、この物語は、「過去を持つこと」自体が罪なのではなく、社会の無理解と偏見が罪をつくり出してしまう現実を描いているのです。

この視点は、時代を問わず、多くの人に共通する問題です。現代社会でも、出自・家庭環境・病歴・国籍・性自認などを理由に、“自分を隠して生きなければならない”という葛藤を抱える人々が少なくありません。

「社会の目」がつくる見えない檻

監督・野村芳太郎は、当時としては非常に踏み込んだテーマを扱いました。脚本を担当した橋本忍は、「方言や病がその人間の根っこを浮かび上がらせる」と語っており、人間を丸ごと描こうとする姿勢が随所に表れています。

評論家の川本三郎氏は、『砂の器』について、ハンセン病という過去の社会的負性を真正面から描き出したことで、人間の尊厳と社会の偏見の関係性を鋭く提示した作品であると評しています(キネマ旬報 巻頭特集 翻刻記事より)

このような評価は、単に演出やプロットの巧妙さだけでなく、本作が根源的な“人間の痛み”を描いたからこそ生まれたものです。

現代に生きる私たちが学べること

今日の私たちが『砂の器』から学ぶべきことは、差別や偏見が「無意識」のうちにどれほど強く人の人生を歪めるか、という点に他なりません。

例えば、SNS上での誹謗中傷、企業における履歴書での“空白期間”への疑念、あるいは外国籍やLGBTQ+への無理解――これらはすべて、“現代の社会的負性”が表面化した一例です。

『砂の器』は、それらの問題を予言的に示していたとも言えるでしょう。

表現と倫理のはざまで

一方で、本作が描いたハンセン病患者の描写に対しては、すでに述べてきた通り、差別的表現の再生産と受け取られる可能性があるという問題も孕んでいます。

だからこそ、視聴する側には、「物語として感動する」だけでなく、「社会背景を理解したうえでどう受け止めるか」という倫理的態度も求められます。

作品を封印することと、作品の問題点を語り継ぐことは別問題です。むしろ、問題があるからこそ「なぜそう描かれたのか」「今ならどう描くべきか」を問い直す契機となるべきです。

“器”の意味をもう一度考える

タイトルの『砂の器』には、「形あるものも、もろく崩れる」という象徴的な意味が込められています。

しかしもう一つ、重要な読み解きがあります。それは、“人の心”もまた、器であるということ。器の素材が砂であっても、水を注げば一瞬だけ形を保つように、人間も愛情や理解によって、崩れそうな自分を支えることができるのです。

和賀英良が最後に奏でたピアノ協奏曲「宿命」は、その想いをすべて音に託した“告白”でもあります。

『砂の器』が現代に問いかける最大のメッセージは、「人は過去によって裁かれるべきか?」という本質的な問題です。

そして、それを問いかける社会の側が、どれだけ変われるのかを試されているのです。作品を通じて、私たちは“見る”ことの責任と、“語り継ぐ”ことの意味を改めて考え直す必要があるでしょう。

『砂の器』が放送できない理由とネタバレを含む総括

- 主人公の父親がハンセン病患者であることが物語の動機となっている

- ハンセン病の描写が差別的・扇情的だと批判を受けている

- 被害者の言葉「カメダ」が方言の鍵として事件解決の手がかりになる

- ズーズー弁と出雲弁の混同が方言周圏論として捜査の突破口となる

- 加害者である和賀英良の出自と過去が社会的偏見と結びついて描かれている

- 過去に患者団体から上映中止の要望が出されていた

- 制作側は抗議を受け、ハンセン病に関する注意書きを映画の最後に挿入

- 遺族から再放送や配信を望まない意向が示されている

- NHKなど放送局は倫理ガイドラインに基づき自粛姿勢を取っている

- 差別的表現によって誤解が広がる可能性があり配慮が求められている

- 物語全体が“過去を隠し続けることの悲劇”を主軸に展開されている

- 父と子の放浪生活が犯罪の動機に深く関係している

- 被害者は過去を知る人物であり、口封じが殺害の理由となっている

- 社会の構造的差別が犯人の行動に影響していると描かれている

- 現在でも作品の芸術性と倫理的課題の両立が問われている