映画『ショーシャンクの空に』は公開から30年近く経った今も世界中で愛され続ける名作です。

その魅力を理解するためには、基本情報や登場人物、そして心を揺さぶるあらすじを押さえることが欠かせません。さらに、屋上のビールや図書館の拡充など静かな見どころが積み重なり、希望と絶望の対比が強烈に描かれる点も重要です。本作は友情や自由といった普遍的テーマを背景に、タイトルに込められた意味やキリスト教的モチーフが織り込まれ、観客に深い問いを投げかける。数々の名言は人生に響くメッセージとして広く共有され、また原作との違いが映像作品ならではの感動を際立たせていると感じられましたが、一方で、ポスターの貼り直しや下水管の破壊といった矛盾点や、最後まで明かされなかった謎、さらにはアンディが本当に犯人だったのではという解釈まで、観客の議論を呼び続けてきたのも事実です。今回の記事では、これら多角的な視点を通して『ショーシャンクの空に』の奥行きを総合的に解き明かしていきます。

映画「ショーシャンクの空に」はなぜ名作と言われるのか|まずは作品を理解する

チェックリスト

-

1994年公開、監督はフランク・ダラボン、主演はティム・ロビンスとモーガン・フリーマン。原作はスティーヴン・キングの中編小説。

-

公開当初は興行的に苦戦したが、アカデミー賞ノミネートや口コミで評価が高まり、今では名作として位置づけられている。

-

主人公アンディと語り手レッドを中心に、所長や囚人仲間のキャラクターが希望と絶望を体現し、物語を立体化している。

-

あらすじは冤罪で投獄されたアンディが友情と希望を育み、脱獄と再生を果たし、海辺でレッドと再会するまでを描く。

-

見どころは屋上のビール、図書館の拡充、オペラ放送、雨の解放シーンなど、小さな希望が積み重なり大きな感動へつながる点。

-

作品全体を通じて「奪えない希望」と「自由への渇望」が表現され、静かで深い余韻を残す。

基本情報|映画公開年と制作背景

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | ショーシャンクの空に |

| 原題 | The Shawshank Redemption(映画) |

| 公開年 | 1994年(日本公開:1995年6月3日) |

| 制作国 | アメリカ |

| 上映時間 | 143分 |

| ジャンル | ドラマ |

| 監督 | フランク・ダラボン |

| 主演 | ティム・ロビンス/モーガン・フリーマン |

『ショーシャンクの空に』(原題:The Shawshank Redemption)は、1994年にアメリカで公開、日本では1995年6月3日に劇場公開されました。ジャンルはドラマで、上映時間は143分。監督・脚本を務めたのはフランク・ダラボンで、撮影はロジャー・ディーキンス、音楽はトーマス・ニューマンという豪華な布陣が参加しています。静かな映像美と余韻の残る音楽が相まって、公開から30年近く経った今でも高い評価を得続けています。

キャストとスタッフの顔ぶれ

主人公アンディを演じたのはティム・ロビンス、物語を語る役割を担うレッドをモーガン・フリーマンが熱演。さらに所長ノートン役のボブ・ガントン、ハドリー主任刑務官役のクランシー・ブラウン、図書係ブルックス役のジェームズ・ホイットモアなど、個性豊かな俳優陣が物語を支えました。監督ダラボンにとっては長編デビュー作でしたが、緻密な構成と落ち着いた演出で新人離れした手腕が評価されています。

原作スティーヴン・キングの短編小説

本作の原作は、スティーヴン・キングの中編小説『刑務所のリタ・ヘイワース』(短編集『Different Seasons/恐怖の四季』収録)。この短編集からは『スタンド・バイ・ミー』『アプト・ピューピル』なども映画化されており、キング作品の幅広さを示しています。ダラボン監督はホラー脚本でキャリアを築いていましたが、以前からこの小説を映画化したいと考えており、キングがわずか5,000ドルで映画化権を譲った逸話が残っています。

公開当初の反応と再評価の流れ

公開当時は『フォレスト・ガンプ』や『パルプ・フィクション』と同じ年に並び、興行的には大ヒットには至りませんでした。ただしアカデミー賞7部門にノミネートされるなど映画界では注目を集め、レンタルビデオやテレビ放映を通じて口コミで人気が拡大。やがて「後から評価を取り戻した(redeemされた)」作品として再評価され、現在では IMDb のランキングで長年トップに位置するなど“名作の殿堂”に名を連ねています。

登場人物|希望と絶望を映す主要キャラクター

『ショーシャンクの空に』の魅力を語る上で欠かせないのが登場人物たちです。主人公アンディとレッドを中心に、権力を象徴する所長や看守、そして囚人仲間の姿が物語を立体的にしています。個々のキャラクターが果たす役割を知ることで、作品全体のメッセージがより鮮明に浮かび上がります。

アンディとレッド:行動と語りの二重奏

アンディ・デュフレーン(ティム・ロビンス)は冤罪で収監された元銀行員。知性と粘り強さで図書館を整備し、仲間に小さな自由をもたらします。

一方、エリス“レッド”レディング(モーガン・フリーマン)は“調達屋”として刑務所内で信頼を得る古参囚。ナレーションを通じて観客の感情を導く役割も担い、アンディの行動を言葉に翻訳してくれます。

所長と看守:体制の象徴と偽善の表れ

ノートン所長(ボブ・ガントン)は聖書を掲げながら裏で私腹を肥やす典型的な偽善者。ハドリー主任刑務官(クランシー・ブラウン)は暴力と恐怖で囚人を支配します。二人の存在が、塀の内側に漂う閉塞感を強め、観客に後の解放の爽快さをより強く感じさせます。

囚人仲間:制度と希望を映す鏡

ブルックス(ジェームズ・ホイットモア)は50年を刑務所で過ごした末に社会へ戻され、適応できず悲劇を迎える老人。彼の姿は制度化の恐ろしさを物語ります。

トミー・ウィリアムズは若さゆえの軽さを持ちながらも、学びを通して更生の兆しを見せる人物。その“告白”が物語を大きく動かすきっかけとなります。

さらにヘイウッドら仲間との会話が物語にユーモアを与え、シスターズのボグズは暴力の恐怖を具体化する存在として描かれます。

希望の受け渡しが生む変化

アンディは「音楽と希望は奪えない」と語り、オペラや屋上のビールを通じて仲間に心の自由を示します。レッドは「希望は危険だ」と現実を見据えますが、最終的にアンディの手紙と約束を辿ることで“希望を生きる側”へと変化します。

二人の間にある価値観の往還こそが、この映画の心臓部です。行動と語りが重なり合うことで、ラストの海辺の再会は言葉を超えた解放感として観客に届きます。

あらすじ|冤罪から脱獄、そして再会へ

『ショーシャンクの空に』は、無実を訴える銀行員アンディ・デュフレーンの冤罪から始まり、刑務所での友情、絶望と希望のせめぎ合い、そして脱獄と再生の物語へと進んでいきます。重苦しい監獄の現実を背景にしながらも、最後には解放感あふれるラストが観客の心を震わせる作品です。

ここでのあらすじは物語の核心部分に触れています。もしまだ鑑賞していない方は、映画を観てから読み返してください。

投獄と出会いから始まる友情

1947年、アンディは終身刑でショーシャンク刑務所に収監されます。到着早々、調達屋として一目置かれるレッドと出会い、ロックハンマーとリタ・ヘイワースのポスターを依頼。ここから、ふたりの静かな交流が始まり、物語の土台となる友情が築かれていきます。

囚人仲間に灯された小さな希望

屋根の補修作業では、アンディが銀行員の知識を活かしてハドリー主任を助け、仲間にビールを振る舞います。この一幕は、塀の中でも自由を味わえる瞬間を象徴します。その後アンディは図書館を拡充し、教育の場を広げることで囚人たちの未来に光を差し込みます。さらに所長ノートンの裏金管理を任され、偽名ランドール・スティーブンスを作り上げていきます。

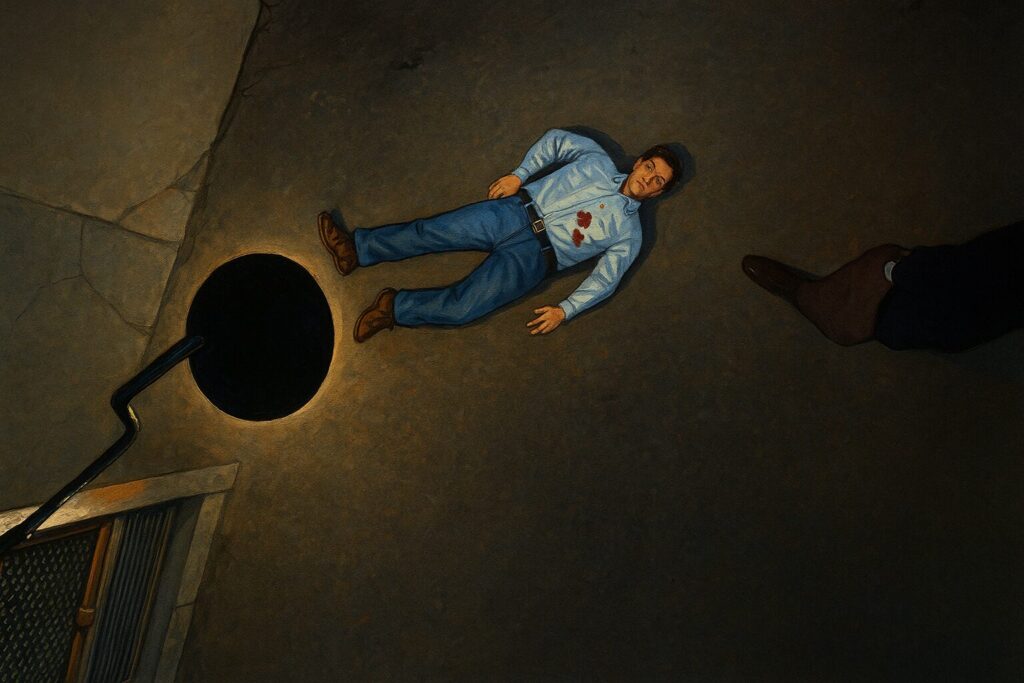

無実の証拠と希望の封殺

若き囚人トミーは、かつて同房だった男の自白を語り、アンディの無実を裏付ける証拠を提示。しかしノートンは再審を拒み、口封じのためトミーを殺害します。アンディは独房に幽閉され、周囲からは自殺を疑われますが、心の奥では自由への計画を諦めてはいませんでした。

嵐の夜に訪れる解放

ついに決行の夜。アンディは20年かけて掘ったトンネルを通り、下水管を破って外へ脱出。自由の雨を浴びながら両腕を広げる姿は、再誕の象徴として語り継がれます。翌日には不正蓄財を引き出し、証拠を新聞社へ送り、体制を崩壊させます。ノートンは自殺、ハドリーは逮捕へと追い込まれました。

手紙と海が導く再会

40年を経て仮釈放されたレッドは、外の孤独と葛藤を抱えながらもアンディの言葉を思い出します。拳銃ではなくコンパスを手に取り、古い樫の木の下で手紙と資金を見つけ、国境を越えてジワタネホへ。青い海辺でアンディと再会するシーンは、友情と希望の到達点として深く刻まれています。

初めて観る人への注意点

このあらすじは物語の核心部分に触れています。もし初めて鑑賞する場合は、大枠の流れだけを理解し、詳細は映画を観てから読み返すと、より一層の感動が得られるでしょう。

見どころ|静かな瞬間が積み上げる感動

『ショーシャンクの空に』の見どころは、派手なアクションではなく、日常の中でふと訪れる小さな瞬間にあります。アンディが銀行員としての力を発揮して、状況を一変するシーンなどはわかりやすい見どころですが、他にも囚人たちが人間らしさを取り戻す場面や、音楽や本が心を解き放つ時間、そして象徴的なラストシーン。これらの積み重ねが、観客の胸を強く揺さぶります。

屋上のビールと分かち合う自由

重労働の合間、アンディが仲間に振る舞った冷たいビール。たった数分間ですが、囚人たちは労役者ではなく“ただの人間”に戻りました。自由とは大げさな奇跡ではなく、分かち合いの中で生まれるものだと教えてくれるシーンです。

図書館と学びが生んだ希望

アンディが州議会に手紙を出し続けて実現させたブルックス記念図書館。蔵書や机、音楽が整ったその場所は、囚人たちに学びの場を与えました。トミーの学びやGED合格もその成果のひとつであり、失われた時間に新たな意味を与えました。

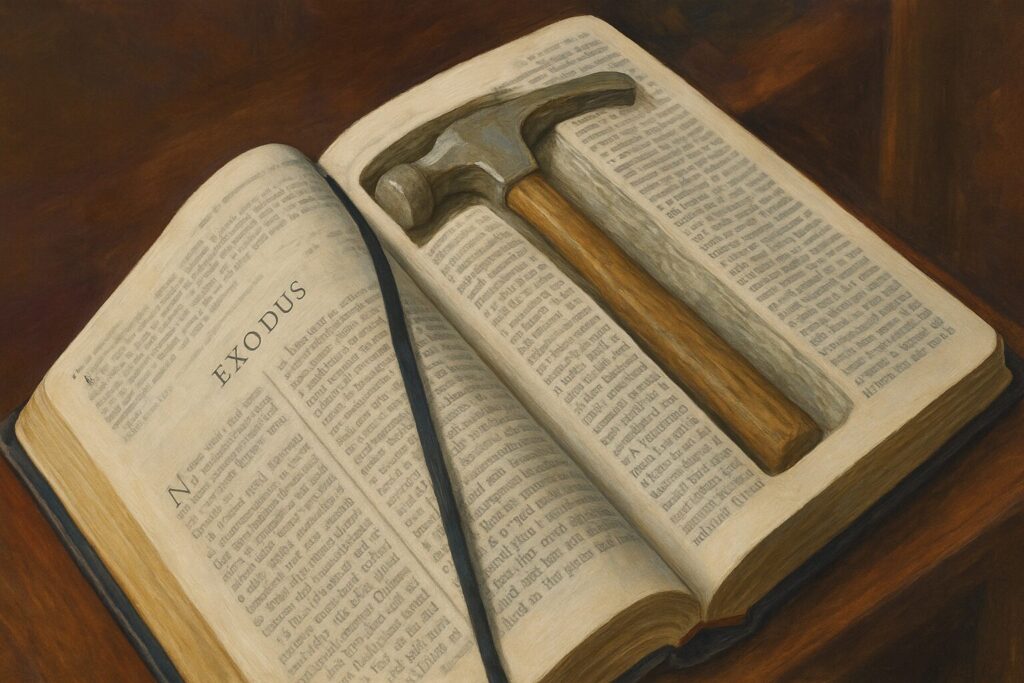

音楽と聖書が語る自由の象徴

所内放送で流れたオペラは、「奪えないものがある」というアンディの信念を体現しています。さらに聖書に隠されたロックハンマーは、所長の皮肉な言葉 “Salvation lies within.” を裏切りつつ、真の救いを示す象徴となりました。

雨と再会がもたらす解放感

嵐の夜、泥まみれで下水管を抜けたアンディが雨を浴びながら両腕を広げる姿は、洗礼のような再生を思わせます。そしてジワタネホの海での再会は、希望が最終的に報われる瞬間。グレーの監獄から青い海への転換が、視覚的にも鮮烈なカタルシスを届けてくれます。

こうして積み重ねられた小さな行為が、最後の解放シーンに向けて観客の感情をじわじわと蓄積させます。静かでありながらも深く心に残るのが、この映画最大の魅力です。

映画「ショーシャンクの空に」はなぜ名作と言われるのか|名作たる理由7選

チェックリスト

-

希望と絶望の強烈なコントラスト(灰色の獄舎⇔青い海・豪雨の解放)が核となり、屋上のビールやオペラ、図書館など“小さな光”の積み重ねで大きなカタルシスを生む。

-

普遍的テーマ(希望・友情・自由)を“行動”で描写。アンディ=行為、レッド=語りの二重奏が、心の自由→身体の自由へと導く人生譚に昇華。

-

緻密な演出と構成(寄り/引きの切替、滑らす/揺らす/止めるのリズム、ナレーションの温度、抑制的テンポ)が“体感として理解できる”設計を実現。

-

タイトルと象徴が物語を強化:原題の“Redemption(贖い・回復)”、邦題の「空に」が生む余白、リタ→モンロー→ウェルチのポスター変遷が時間と希望を可視化。

-

聖書モチーフ(「Salvation lies within」の皮肉な回収、洗礼を想起させる豪雨)と名言群が、宗教知識の有無を越えて生き方の指針として響く。

-

原作との違い(トミー射殺・所長自死・再会の明示・アンディ像の清廉化)がドラマ性と普遍性を増幅し、なお矛盾点や“真犯人”論争という余白が再鑑賞価値を高め続ける。

名作が示す希望と絶望のコントラスト

『ショーシャンクの空に』が名作と語り継がれるのは、希望と絶望を鮮烈に対比させながら描いたからです。塀の内と外の境界を揺さぶり、観客に「自由とは何か」「人はどう生きるか」を問いかけ続けます。小さな光を積み重ねる設計と、色彩や象徴を駆使した演出が、このテーマをより強固にしています。

ブルックスの手紙が示した制度化の恐怖

50年を刑務所で過ごしたブルックスは、仮釈放後の社会に居場所を見つけられず、自ら命を絶ちました。彼の手紙は「外に出られれば幸せ」という単純な図式を打ち壊し、制度化の恐怖を突きつけます。このエピソードが物語に深い陰影を与え、絶望の実像を観客に体感させます。

灰色の獄舎と青い海が描く解放

冷たい光に包まれた灰色の獄舎と、クライマックスの青い海。その色彩の対比が、絶望から解放へと移り変わる感覚を強烈に刻みます。雨の中で両腕を広げるアンディの姿は、言葉を超えて希望の実感を観客に届けます。

レッドが選び直した「生きる方向」

「希望は危険だ」と言い切っていたレッド。しかしアンディの手紙に導かれ、彼は銃ではなくコンパスを手にしました。この選択は、絶望の縁でなお人生を取り戻せることを象徴しています。希望が危うさから再生の力へと反転する瞬間は、映画のテーマを凝縮した場面です。

積み重なる小さな光が生むカタルシス

屋上のビール、オペラの一曲、図書館の拡充。こうした小さな救いの断片が日常の暗闇を少しずつ照らしました。やがてその光の積み重ねが、終盤の大きな解放を観客の胸に確実に響かせます。

重い暴力描写や性的加害の場面もありますが、それは希望の輪郭を浮かび上がらせるための陰影です。絶望の奥でなお灯り続ける希望。この強烈なコントラストこそが、『ショーシャンクの空に』を名作たらしめている理由なのです。

名作が示す普遍的テーマと人間の価値観

『ショーシャンクの空に』が名作と呼ばれるのは、希望・友情・自由といった普遍的テーマを、抽象的なスローガンではなく行動や関係性を通じて描き切ったからです。観客はスクリーン上の物語を自分の人生に置き換えやすく、どの時代に観ても心を動かされます。

希望は慰めではなく行動計画

アンディが語る「Hope is a good thing」という言葉は、単なる慰めではありません。屋上での交渉、図書館の拡充、周到な脱獄計画など、希望を行動に変える姿が描かれます。だからこそ希望は空想ではなく“生きる武器”として説得力を持ちます。

友情がもたらす二重の視点

アンディとレッドは「行動する者」と「語る者」として補完し合います。アンディは行為で周囲を変え、レッドは語りでその意味を翻訳し、観客の感情を導きます。この構図は現代のチームワークや相互支援の理想像にもつながり、友情の価値を再発見させてくれます。

自由は外だけでなく心にもある

脱獄は身体的な解放ですが、それだけが自由ではありません。独房で音楽を胸に響かせる姿や、仲間にビールを分け与える行為は、塀の中でも守れる「心の自由」の象徴です。精神の自由が先にあり、その延長線上に身体の自由があるという構造が、単なる脱獄映画を人生の寓話へと昇華させています。

現代に響く普遍的メッセージ

学び直すトミーや図書館に集う囚人たち、そしてアンディが会計技術を価値に変える姿。ここには「仕事」「学び」「生き方」という現代社会にも通じる価値軸が流れています。不確実な時代でも、小さな習慣や態度の選択が生きる意味を再構築できることを示しています。

希望は時に残酷であること、善意は必ずしも結果を伴わないこと――そうした視点を物語は見落としません。だからこそ表面的なポジティブさにとどまらず、深く考える余地を残します。希望・友情・自由を具体的に描き出した普遍性こそが、この作品を名作たらしめる最大の理由です。

演出と構成が支える名作の映画世界

『ショーシャンクの空に』が名作として語り継がれるのは、派手な仕掛けではなく、緻密に計算された演出と構成によって観客に「体感させる」作りになっているからです。寄りと引きのカメラ、映像の運動、ナレーションの温度、そして小さな救いの積み重ねが、希望と絶望の振れ幅を生々しく伝えます。

主観と客観を切り替えるカメラワーク

裁判でアンディの表情に寄る一方、裁判官は引きで映す。そこには「事実の重さ」と「読めない内面」の対比が生まれます。レッドの仮釈放面接では、三度の面接を通して視線や口元の変化だけで彼の成熟が表現され、説明的な台詞は必要ありません。

動きと静止で生む緊張感

刑務所全景を映すクレーンショットの滑らかさ、護送車内の手持ちカメラの揺れ、そして決定的瞬間を切り取る固定画。この「滑らす/揺らす/止める」というリズムが、言葉に頼らず緊張や圧迫感を観客に染み込ませます。

レッドの語りが整える感情の温度

レッドのナレーションは状況説明以上の役割を果たします。屋上のビールや図書館拡充といった小さな勝利を、彼の声と間が「感情の整流器」として伝え、観客の呼吸を整えます。行為者アンディと語り手レッドの二重構造が、物語に温度とリズムを与えています。

小さな積み重ねが大きな解放に変わる

屋上のビール、オペラの旋律、図書館の拡充――こうした救いの断片は一見小さくても、繰り返されることで大きな放電につながります。脱獄と海辺での再会が強烈に響くのは、その下地に具体的な行為の積み重ねがあるからです。

演出はあくまで抑制的で、テンポはゆるやかです。しかし、この「ため」があるからこそ、終盤の解放シーンは観客の心を一気に揺さぶるのです。名作と呼ばれる所以は、この構成力にこそあると言えるでしょう。

タイトルに込められた意味が名作に押し上げる理由

映画『ショーシャンクの空に』のタイトルは、原作小説、映画版、そして邦題でそれぞれ異なるアプローチをとりながらも、「希望」「救済」「自由」という核を共有しています。これらの違いと象徴を理解することで、本作が名作として語り継がれる理由がより鮮明になります。

邦題「ショーシャンクの空に」“に”が生む余白

邦題「ショーシャンクの空に」は、「空に・・・何を?」 と観客に続きを委ねる余白を持つタイトル。

「空」は劇中で 希望・自由・未来への視線 を象徴的に繰り返し映される要素であり、邦題はそのイメージを観客に想起させる設計になっています。代表的なのが以下のシーンです。

冒頭の投獄シーン

空撮で刑務所の塀や囚人たちの様子が映され、これから始まる過酷な生活を暗示しています。空の広がりと塀の閉塞感が対比され、観客に強烈な印象を与えます。

屋上での作業シーン

アンディが看守に遺産相続の助言をした見返りに、仲間たちが冷えたビールを飲む場面。囚人たちの頭上に広がる「空の下での自由なひととき」が描かれ、アンディは自分は飲まずにその姿を見つめ、心の自由を感じ取ります。

豪雨の解放シーン

脱獄直後、下水を抜け出したアンディが 豪雨の夜空の下で両腕を広げるカット。洗礼や再生の象徴とされ、灰色の獄舎から夜の深い青、そして後の海と空へと色彩が転じる流れの中で「絶望から解放」への変化が体感的に伝わります。

ジワタネホの浜辺の空

ラストシーンでの青い海と白浜、そして開放的な空が、友情と希望の成就を象徴します。ここでは「未来を生き直す場」としての空が強調されています。

このように考えると、邦題は「自由」「友情」「未来」といった言葉を観客自身が補う仕掛けになっています。説明しすぎない名訳がここにあると言えるでしょう。

原作タイトルの意味と二重性

原作小説の題は『Rita Hayworth and Shawshank Redemption』。

リタ・ヘイワースはアンディが入手したポスターを指し、外の世界への憧れや夢の象徴であり、同時に19年もの穴掘りを隠すカバーでもありました。

一方「Redemption」は贖罪・救済・解放を意味し、囚人たちが尊厳や友情を取り戻す過程を示します。つまり原作タイトルは「虚像と現実」「夢と行動」を重ね合わせた二重性を抱えています。

映画版での変更と意図

映画化に際し、タイトルは『Rita Hayworth and Shawshank Redemption』から『The Shawshank Redemption』に短縮されました。

これは「リタ・ヘイワースの伝記映画」と誤解されることを避けるためと言われています。実際、当時の映画館では脚本が出回った段階で、 「リタ・ヘイワース本人の物語だ」と勘違いした俳優や関係者から売り込みがあった というエピソードもあったようです。

とはいえ作中のポスターは依然として象徴性を保ち、憧れと出口を隠す仮面という二重の役割を果たしています。

ポスターの変遷が示す時間と希望

また、アンディのポスターは以下のように変化し、様々な意味をもたらします。

リタ・ヘイワース(1940年代):夢と始まりの象徴。

マリリン・モンロー(1950年代):時代の移ろいと外界の変化を映し出し、アンディの努力の持続を可視化します。

ラクエル・ウェルチ(1960年代):解放的な姿で、出口の覆い=自由への扉を象徴。

時代の移ろい:塀の外ではセックスシンボルがリタ → モンロー → ウェルチと変わり、時代は確実に進んでいく。

希望の持続:アンディはその変化を“カレンダー”のように眺めつつ、地道に作業を続ける。

仮面と真実:どのポスターも「憧れ」という虚像で壁を覆いながら、その裏で現実的な労働(穴掘り)が進んでいる。

自由への出口:最終的にポスターは“出口の覆い”となり、文字通り「夢のイメージを通じて外界へ出る」仕掛けになる。

まとめ

- 原作タイトルは「夢と救済」の二重性を強調。

- 映画版は誤解を避け、より普遍的な救済物語へ。

- 邦題は「空」という比喩で観客の想像を誘発。

- 映像表現としての「空」は、閉塞と自由、絶望と解放を体感的に結びつけている。

こうした多層的な設計が、タイトル自体を物語の核心に変え、『ショーシャンクの空に』を時代を超えて愛される名作へと押し上げているのです。

キリスト教モチーフが名作としての評価を広げた理由

『ショーシャンクの空に』は、キリスト教的な象徴を巧みに取り入れつつ、信仰を前提にしない普遍性を備えています。この柔軟さが批評家の分析を深め、同時に観客の感情に直感的に届くことで、国際的に“名作”として評価される大きな要因となりました。

聖句が映す光と独善

物語では二つの聖句が象徴的に用いられます。アンディが好んだマルコ13:33「目をさましていなさい」は、常に覚醒し備える姿勢を表現。一方、所長ノートンが掲げるヨハネ8:12「わたしは世の光である」は、権力を正当化する独善の象徴です。信仰の言葉は導きにも、支配の道具にもなるという二面性が示されています。

「救いはこの中に」の皮肉な回収

ノートンが放つ「Salvation lies within(救いはこの中に)」という言葉は、後に文字通り実現します。聖書の中に隠されたロックハンマーこそがアンディの脱獄を可能にしたからです。宗教的な言葉が実務的な道具と結びつく逆転の構造は、観客に強烈な痛快さを与えます。

雨中の両腕と洗礼のイメージ

脱獄後の豪雨の中でアンディが両腕を広げる姿は、洗礼や再生を連想させます。泥と絶望を洗い流す雨、灰色の獄舎から夜の青、そして海の明るさへと移り変わる色彩。映像そのものが“解放と再生”を体感させ、宗教的象徴と人間的希望を重ね合わせています。

批評と観客をつなぐ象徴の力

欧米ではアンディを「キリストの寓話」として読む批評が多く見られ、物語に普遍的な神話性を与えました。一方、日本を含む非キリスト教圏では、聖書や宗教的背景を知らなくても直感的に共感できました。つまり、批評的には深い解釈を促し、観客にはわかりやすい象徴として響く。両者を満たす設計が、本作を国際的な名作へと押し上げたのです。

宗教的解釈は必ずしも鑑賞に不可欠ではありませんが、知識があれば解釈の深みが増し、なくても希望や再生の物語として心に届く。この「二重の構造」こそが、『ショーシャンクの空に』が語り継がれる名作であり続ける理由のひとつです。

愛され続ける名作に押し上げた名言が人生に響く理由

『ショーシャンクの空に』は、多くの名言が観客の心に深く刻まれたことで名作の地位を確立しました。これらの言葉は単なる印象的なセリフではなく、登場人物の変化や物語全体のテーマを凝縮し、私たちの人生に生きる指針を与えてくれます。ここでは代表的なフレーズを取り上げ、シーンと解釈をわかりやすく整理します。

「生きることに取りかかるか、死ぬことに取りかかるか」

「Get busy living, or get busy dying.」

物語後半でレッドがアンディの言葉を思い返し、銃ではなくコンパスを手にする決断を下す場面で語られます。挑戦するか立ち止まるかという選択は日常でも繰り返し訪れます。この言葉は、受け身で時間を消費するのではなく、能動的に生きる姿勢を選ぶ勇気を教えてくれます。

「希望は素晴らしいものだ。おそらく最高のもの」

「Hope is a good thing, maybe the best of things. And no good thing ever dies.」

アンディがレッドへ宛てた手紙に記された一文は、映画の主題を端的に表しています。希望は漠然とした願望ではなく、行動と結びついた力です。学び続けること、友情を育むこと、小さな積み重ねを続けることが未来を動かすと教えてくれます。

「希望は危険だ」

「Hope is dangerous.」

レッドが刑務所内の現実を語り、希望を禁物だと断言する場面で登場します。過大な期待は絶望を招くこともありますが、そのリスクを理解した上でなお希望を選ぶことに意味があります。だからこそ、最終的にレッドが希望を選び直す場面は観客に強烈なカタルシスを与えるのです。

「人からは決して奪えないものがある。音楽と希望だ」

独房から出たアンディが、所内に流したオペラについて語るシーンで示されます。環境がどれほど過酷でも、心の自由や創造性は奪われません。音楽や芸術、本などの“心の支え”を持つことが困難を生き抜く力になると伝えています。

「人間の心は石でできているのではない」

教育や文化活動を通して語られるメッセージです。成果や効率ばかりを追い求めると、人はどこかで疲れてしまいます。友情や学び、趣味といった心を豊かにする営みこそが、長い人生を支える大切な土台になるのです。

『ショーシャンクの空に』の名言は、気分を盛り上げるだけの言葉ではなく、行動を選ぶ勇気・希望を形にする力・内なる自由を守る姿勢を教えてくれます。だからこそ、この映画は世代を超えて人生に寄り添う名作として輝き続けているのです。

原作との違いが名作を生んだ理由

『ショーシャンクの空に』は、スティーヴン・キングの中編小説『刑務所のリタ・ヘイワース』を原作としています。同じ題材でありながら、映画と小説には大きな違いが存在します。語りの形式から登場人物の結末、そしてラストシーンまでの差異が、この作品を“映像だからこそ成立する名作”へと押し上げました。

語りと物語設計の違い

原作はレッドの回想を中心に、アンディとの交流が二人称的に描かれます。映画ではブルックスやヘイウッドといった囚人仲間が厚く描写され、所内の日常や制度の不条理がより立体的に表現されました。その結果、観客は「塀の中の世界」を肌で感じるような体験を得られるのです。

トミーと所長の結末の違い

小説ではトミーは他の刑務所へ移送され生き延び、所長ノートンも辞職して物語から退きます。映画では一転、トミーが口封じで射殺され、所長は自死という極端な結末を迎えます。権力の暴力性と因果応報が強調されることで、アンディの脱獄と告発がより強烈なカタルシスとして響く構成になっています。

アンディ像の違い

小説のアンディは小柄で現実主義的。偽名や資産保全を事前に整え、必要なら賄賂も辞さない計算高い人物です。一方、映画のアンディは清廉で折れない理想主義者として描かれ、図書館の拡充や教育支援といった利他的な行動が強調されます。これにより観客は彼を「希望の象徴」として自然に受け止めやすくなりました。

ラストシーンの違い

小説はレッドが国境を目指す途上で幕を閉じ、未来への余白を残します。映画は砂浜での再会を描き切り、友情と救済を明確に提示しました。観客に「希望が実現する瞬間」を体験させる選択は、普遍的な感動へ直結しています。

映画ならではの演出と構成

映画では、灰色の獄舎から蒼い海へと移り変わる色彩のコントラスト、モーガン・フリーマンの重厚なナレーション、そして聖書に隠されたロックハンマーの伏線回収など、映像ならではの演出が盛り込まれています。これらの工夫が、原作にはない体感的なカタルシスを生み、作品の完成度を高めました。

つまり、原作の人間臭さを尊重しつつも、映画は「希望」「友情」「救済」というテーマをドラマティックに再構築しました。この“違い”こそが、『ショーシャンクの空に』を時代を超えて語り継がれる名作にした最大の理由なのです。

番外編|矛盾点や謎と本当の犯人を考察

『ショーシャンクの空に』は緻密な構成で知られていますが、観客の間では「矛盾では?」と感じられる描写や、「真犯人は誰なのか?」という謎が語り継がれています。これらは単なる粗や欠点ではなく、むしろ解釈の余白として残されており、再鑑賞のたびに新しい問いを呼び起こす仕掛けになっています。

よく指摘される矛盾点

- ポスターは内側から貼り直せるのか

脱出直前に裏側からきれいに固定できたのかは難点です。監督自身も弱点を認める旨の言及があると整理されています。 - ロックハンマーで長大なトンネルは可能か

壁材の脆さや配管用縦穴に出る短距離だった点で説明されますが、年数と規模の説得力に疑問は残ります。 - 下水管が岩で数撃で割れるか

刑務所の老朽化を加味しても、三撃で破断は現実離れに見えます。 - 所長のスーツが体格に合いすぎる

銀行引き出し時のジャストサイズ問題は省略の産物と読み解くほかありません。 - 新聞報道と摘発のタイミング

告発から一気呵成の逮捕・自死までが早すぎる印象は否めません。 - 抜き打ち検査が穴を見逃した理由

映画は信頼関係/見逃しで処理しますが、現実的には高リスクです。

このようなご都合主義的な演出も挙げられます。

とはいえ、これらは物語を停滞させず、感情の流れを優先するための映画的処理と考える方が自然でしょう。

“真犯人エルモ・ブラッチ”説の根拠

物語の中盤で入所したトミーが重要な証言を残します。

トミーが語った過去の同房者(エルモ・ブラッチ)の自白、「プロゴルファーの家に強盗しに入ったら、騒ぎだしたから殺した。奴と一緒にいた女もな。」「捕まったのはその女の亭主の銀行家だ」という言葉は、アンディの冤罪を補強します。

トミーはその証言を法廷でも証言できる、神にも誓える。と断言していることから、トミーの狂言である可能性は極めて低いと思われます。

また、原作小説ではエルモ・ブラッチの特徴を聞いたアンディが、似た人物を近くのバーで見ていました。また、警察がアンディが犯人と決めつけた捜査をしており、検証自体が甘かった点もアンディの冤罪を支持する内容となっています。

検察の説明との食い違い

しかし、原作で描かれたアンディの冤罪となるシーンをなぜ映画では省略されたのでしょうか。

また、検察とエルモ・ブラッチの自白には食い違う点が存在します。

検察は「二人は抱き合った状態で撃たれた」と説明し、浮気現場を見て激情に駆られた夫=アンディの犯行を全面的に支持しました。

対して、トミーがエルモ・ブラッチから聞いたのは「強盗に入ったら騒いだから撃った」という内容です。

このズレは小さな矛盾ながら証言の信頼性を揺るがし、「アンディは本当に無実だったのか?」という疑問を残します。そのため物語は単なる冤罪ドラマに収まらず、観客に考える余地を与えるのです。

アンディ真犯人説という逆説

この食い違いと原作からの省略された内容を考えると本当にアンディが犯人だったと読む余地も残されています。

実際に法廷で語られた通り、妻と口論した直後に酒と銃を持ち出し、現場付近にはタイヤ痕や酒瓶が残されていました。

→これは「激情に駆られた夫の犯行」という検察の筋立てを十分に補強します。

現場には 8発の弾痕 が残されていました。アンディが所持していたのは6連発の銃。つまり一度撃ち切ったあとで再装填し、さらに撃ったことになります。

→泥棒の突発的な犯行では成立しにくく、むしろ 強い怨恨や執念 を持つ人物像に一致します。

さらには、映画は基本的にレッドの回想で進みます。彼はアンディに友情と尊敬を抱いており、その目を通して描かれる物語は 「アンディは無実」という印象を強める方向に偏っているレッドのバイアスが影響している可能性があります。

レッドのバイアスを裏付けるオペラ

作中の代表的なシーンで、アンディがオペラ《フィガロの結婚》から「手紙の二重唱」(正式には「Sull'aria…che soave zeffiretto」)という曲を刑務所内に響き渡らせるシーンがあります。

その曲が流れる

レッドは「この曲のことはよくわからない。知りたくもない。知らない方がいいことだってある。」

「きっと素晴らしい歌なんだろう。と思ってた方が良い」

と発言しています。

このシーンは自由を象徴する大切なシーンですが、曲の内容はこの二重唱は、伯爵夫人ロジーナとその侍女スザンナが歌う場面です。二人は、浮気性の伯爵を懲らしめるための策略を練っており、伯爵をだまして罠にかけるための手紙を書いています。つまり、「手紙の二重唱」は、本来は愛の言葉に見せかけた“偽りの手紙”です。

つまりレッド自身が善悪に関しての思い込みが多い人物であったと考えられます。

※この曲から考察できるアンディ犯人説は後日追記します。

曖昧さが残す余白とテーマ

映画では監督が真犯人の決着を描くことよりも、「絶望の中で人はどう生きるか」という普遍的なテーマを選びました。アンディ自身も「やったかどうかに関わらず、妻を死に追いやった負い目を抱えている」と語ります。この曖昧さによって、観客は事実認定の勝敗ではなく、希望や倫理をどこに置くかという問いを自分自身に返されるのです。

矛盾や謎は欠点ではなく、観客に考え続けさせる“余白”。それこそが『ショーシャンクの空に』を単なる冤罪脱獄劇ではなく、人生を問う物語にしているのです。

「ショーシャンクの空に」はなぜ名作と言われるのかをまとめて考察

- 1994年公開の米国映画で上映時間143分、監督はフランク・ダラボン、撮影ロジャー・ディーキンス、音楽トーマス・ニューマンという盤石の体制

- ティム・ロビンスとモーガン・フリーマンの二枚看板が物語の核を担い、脇をベテラン勢が固めるキャスティングの妙

- 原作はスティーヴン・キング『刑務所のリタ・ヘイワース』で、短編由来の骨格を映画的に拡張した適応力が高評価

- 公開当時は興行的に伸び悩むも、レンタルとTV放送で再評価され“後から価値を取り戻した”典型例

- 希望と絶望のコントラストを色彩設計(灰色の獄舎/青い海)で体感化する演出の精度

- アンディ(行為)とレッド(語り)の二重構造が、物語理解と感情移入を同時に駆動する構成美

- 小さな救い(屋上のビール、オペラ、図書館)が累積して終盤の大解放に転化するドラマトゥルギー

- ブルックスの手紙が制度化の恐怖を可視化し、「出所=幸福」という単純図式を破壊する批評性

- 「Hope is a good thing」など名言群がスローガンでなく行動指針として機能し、日常に翻訳可能な普遍性

- 友情・自由・再生を抽象でなく実践として描き、観客のライフハックへ接続する実効性

- タイトル設計の巧みさ(原題の“Redemption”と邦題の「空に」が象徴と余白で響き合う構図)

- 聖書モチーフと洗礼イメージを借景にしつつ、信仰抜きでも理解可能な二層の読み口

- 原作との差異(トミーや所長の結末、アンディ像、ラストの再会)が映画独自のカタルシスを増幅

- レッドのナレーションとカメラの「寄り/引き」「滑らす/揺らす/止める」が説明に頼らない理解を促進

- 矛盾や謎を適度に残し、冤罪の有無よりも「不確実さの中で希望を選ぶ姿勢」を観客に問う設計