予告編の段階から大きな話題を集めた映画『リボルバー・リリー』。公開後は「ひどい」「評価が割れている」といった検索が目立ち、SNSやレビュー欄でも賛否がはっきり分かれました。本記事は、その“なぜ?”に真正面から向き合い、否定的な声が集まった論点を整理して解説します。

取り上げるのは主に、銃撃や格闘のリアリティへの違和感、回想の入れ方や編集テンポによる高揚の分断、象徴的キャラクターの意味が届きにくいという指摘、そして原作要素の圧縮によって物語の因果が薄く見える問題です。あわせて、陸軍描写の説得力や主人公の動機の見え方、スタイル重視の演出と観客の“アクション文法”の相性といった周辺テーマも丁寧に掘り下げます。

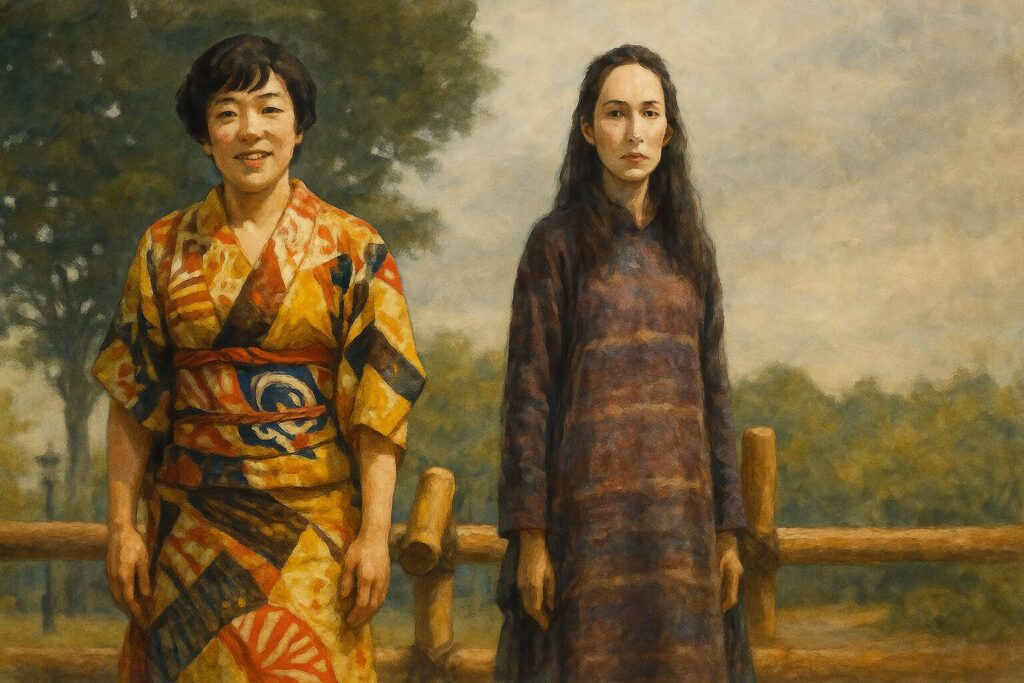

一方で、綾瀬はるかの存在感、美術・衣装・ライティングを軸とした大正ロマンの様式美、近接戦の見せ場など、安定して評価されたポイントも併記します。単なる好き嫌いではなく、どの場面で何が“そう見えるのか”を言語化することで、検索ニーズ「リボルバー・リリー ひどい/評価」を抱えた読者が、短時間で全体像を把握できる構成にしています。

ネタバレは必要最小限にとどめ、初見の方でも読み進めやすい説明を心がけました。これから鑑賞する人も、すでに観た人も、作品へのモヤモヤを整理する手がかりとして活用してください。

本作品の見どころや考察をご覧になりたい方はこちらの記事もご参考に!

リボルバー・リリー ネタバレ考察:結末・真相・武器演出や原作との違いを解説 - 物語の知恵袋

「リボルバー・リリー」をひどいと感じる声の要因まとめ

チェックリスト

-

銃撃や格闘で当たり外れの因果が見えにくく「ご都合主義」に映る

-

アクション直前の回想挿入で高まりが途切れテンポが間延びする

-

象徴的キャラクターの意味づけが映像で成熟せず解釈が曖昧になる

-

原作圧縮で要因→選択→結果の連鎖が弱まり動機と利害が薄く見える

-

陸軍描写の戦術が単調で射線管理も不明瞭なため緊張感が持続しない

-

SNSで具体カットが拡散され違和感が可視化され二極化評価が固定化する

なぜ「リボルバー・リリー」は酷評・低評価を受けたのか

評価が割れた背景には、一つの欠点ではなく複数の要素の積み重ねがあります。主に、銃撃や格闘で「なぜ当たり、なぜ外れたのか」が読み取りにくいこと、回想の差し込み位置が盛り上がりを分断してしまうこと、象徴的なキャラクターの意味づけが映像から伝わりにくいこと、そして長編原作を圧縮した結果として動機や利害の厚みが薄く映ること——この四点が大きな原因です。

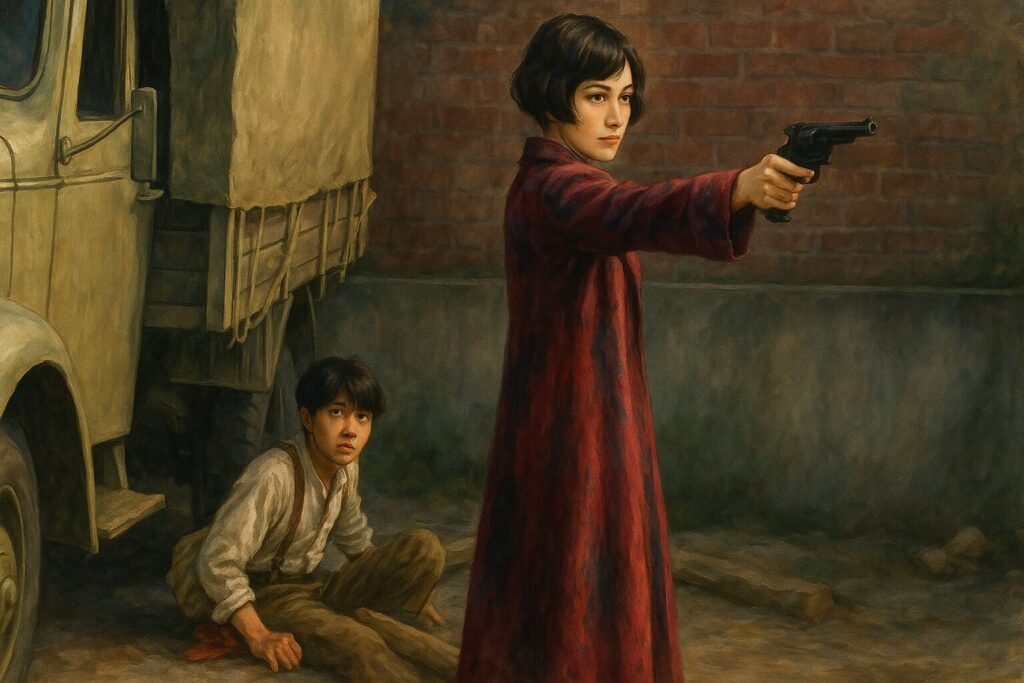

舞台は1924年の帝都・東京。元スパイという強烈な設定も魅力的です。ただし、見せ場の美しさが先行する場面が多く、各シーンのリスクと勝ち筋を観客が画面情報だけで説明しづらい──この齟齬が低評価に直結しました。

ガンアクションの因果が見えず緊張が続かない

銃撃戦の手に汗握る感じは、遮蔽物の位置関係、射線の分担、距離感といった“戦術の手がかり”が画面で読めるかどうかに左右されます。本作では、主人公の命中だけが際立ち、敵弾は届きにくく見える場面が連続。被弾の根拠が映像から拾いにくいため、危機が“演出の都合”に見えがちです。その結果、「ごっこ遊びに見える」という受け止め方が生まれやすくなりました。

回想の挿入タイミングが高揚を分断する

過去と現在を交錯させる構成自体は有効です。とはいえ、アクション直前やクライマックス直前に回想が入ると、せっかく高まった気持ちが途切れてしまいます。感情移入には、葛藤の提示→迷い→代償→決断という“小さな階段”が必要です。この段取りが不足すると、行動が唐突に見え、到達点への納得感が弱まります。

象徴キャラクターの意味が映像で成熟していない

主人公を追う男や白髪の老婆など、象徴的な存在は本来、主人公の内面や作品テーマを“外側”に可視化する装置です。初登場から再登場へと、同じモチーフを繰り返しつつ少しずつ変化させることで、観客は言葉に頼らず意味を自分で回収できます。ところが本作では台詞説明の比率が高く、視覚的な反復と変奏が弱め。象徴の役割が観客側で定まりにくくなっています。

原作圧縮で「要因→選択→結果」の連鎖が薄い

巨額資金をめぐる利害や組織の駆け引きは、原作では重層的に描かれます。映画では劇場尺に収めるため、行動の動機や代償が“行為の積み重ね”として示される分量が減少。敵対勢力の判断が直線的に見え、人物同士の利害がぶつかり、その結果が次の選択を必然化する流れが弱く映ります。物語の手触りが平板に感じられるのは、この因果の細さが一因です。

SNSで目立つ『リボルバー・リリー』の否定的口コミの傾向

| 観点 | 代表的な否定的指摘 | 受け手に刺さる理由 |

|---|---|---|

| 銃撃戦 | 主人公に弾が当たらない | 不公平感が高まり緊張が解ける |

| 戦術描写 | 陸軍が正面突撃ばかり | 現実味が薄れ説得力を欠く |

| 構成 | 間延びと唐突な転換 | 感情移入の流れが途切れる |

| キャラ | 象徴キャラの不明瞭さ | 物語の核が掴みづらい |

公開当初から現在まで、SNSやレビューサイトの評価ははっきり二極化しています。肯定派は「綾瀬はるかの圧倒的な存在感」「大正ロマンの衣装や美術の完成度」「一対一の近接アクションの見応え」を推します。対して否定派は、アクションの合理性やテンポ運び、象徴的キャラクターの意味付けに違和感を抱く声が多めです。短文レビューや切り抜き動画が具体的なカットを根拠に違和感を言語化しやすく、短時間で共有・定着していく構造も、この傾向を後押ししています。

繰り返し指摘された主なポイント

否定的な投稿で特に目立つのは三つです。第一に「主人公に弾が当たらない」「正面突破が多い」といった銃撃シーンのリアリティ不足。第二に、回想の挿入位置が原因で「間延びする」「盛り上がりが切れる」と指摘されるテンポの問題。第三に、象徴キャラクターの意図が「不明瞭」「回収不足」と受け止められた点です。突き詰めると、どの場面でも因果関係が画面から読み取りにくいことに集約されています。

「違和感の言語化」が拡散されやすい仕組み

SNSではスクリーンショットや短尺動画で「どのカットが不自然か」を視覚的に示せます。根拠が見える指摘は共感を集めやすく、同種の感想が連鎖して拡散します。さらに、レビュー集積サイトでは件数や平均スコアが一目で分かるため、「評価が割れている作品」という先入観が形成されやすく、新規視聴者の受け止め方にも影響を与えます。

肯定と否定が並走し二極化が進む背景

美術・衣装・主演の存在感といった強みは、常に評価を押し上げる要素です。一方で、アクションの合理性や物語運びに違和感を覚える層の発信も多く、双方が同時に可視化されることで分布は両極に振れがちです。宣伝で掲げられた“最強のダークヒロイン”像を、物語の必然として読み解けたかどうか――ここが分岐点になりました。視聴前の期待と本編のスタイルが噛み合った人は好意的に、ズレを感じた人は厳しめに評価する傾向が強く見られます。

ガンアクションが“ごっこ遊び”に見える背景

本作の銃撃表現が軽く映るのは、いくつかの要素が重なって起きています。画づくりは美しく魅力的ですが、被弾や回避の因果、位置関係の把握が難しい場面が続くと、勝敗が物語の必然ではなく演出の都合に見えやすくなります。

因果が読めず緊張が持続しない

観客は「どこから撃たれ、何に隠れ、なぜ当たって/外れたのか」を映像だけで追えたとき、初めて緊張を保てます。命中が主人公側に偏り、敵弾が背景ノイズのように処理されるカットが続くと、危機の共有感が薄れ、無敵演出の印象が強まります。

空間設計と遮蔽物の情報不足

遮蔽物の位置、敵味方の配置、進退の動線といった空間情報が十分に示されない場面では、正面から前進しても被弾しない理由が見えにくくなります。とくに遮蔽物の少ない平地では、状況判断の根拠が画面から拾いづらく、違和感が生じやすくなります。

様式美が射線と距離感を曖昧にする

霧や逆光、強いコントラストは時代のムードを高めますが、同時に射線の通り道や距離、遮蔽物の厚みをぼかします。被弾の反応(弾痕・粉じん・火花)や環境の反応が弱い場面では、当たり外れの根拠がさらに見えづらくなります。

進行方向の揺らぎで空間がぼやける

連続カットの進行方向が頻繁に反転すると、誰がどの方向から攻め、どこへ退いたのかが再構築しづらくなります。包囲や側面攻撃の前提が伝わりにくく、結果として正面突破が成立してしまうように映ります。

技量差とリスク共有の描写が薄い

照準の速さ、反動の制御、リロードの手際といった技量が画面で可視化されないと、命中率の差が合理的に受け止められません。味方が無傷で敵だけが倒れる構図が続くと、不公平感が増し、緊張感がほどけていきます。

見栄え優先の所作が合理を覆う

美しい立ち姿や片手撃ちなど、映える所作は目を引きます。ただ、常にそれが選ばれると、機能より見栄えが先行している印象になります。回転式拳銃の装弾数の少なさに対して連射時間が長く見える場面では、とくに違和感が強まります。

リボルバー・リリーの格闘シーンが軽く見える理由

近接戦の“当たった結果”が十分に映らず、衝撃の重さや痛みの余韻が観客に届きにくい作りが目立ちます。編集や所作の選択が、迫力の体感をそいでしまう場面が重なっています。

打撃の原因と結果が別カットで切断される

ヒットの瞬間と相手の反応が細切れに配置され、衝撃が体に伝わる過程が省略されがちです。打撃→沈み込み→姿勢の崩れという連鎖が一息で見えないため、手応えが軽く映ります。

重心移動と“痛みの余白”が画面に残らない

被弾側の重心が落ちる、踏み替えが遅れる、視線が泳ぐといった微細な反応が短く切られ、衝突の余韻が画面に留まりません。結果として、当たりの重さよりも手数の多さが前面に出てしまいます。

衣装・所作優先で動きの振幅が小さく見える

大正ロマンの衣装や端正な立ち居振る舞いは魅力ですが、可動域や動作の“抜け”を抑え、打撃の伸びやしなりが画に出にくくなります。視覚的な美点が、格闘の重量感を相対的に弱めています。

音響と環境反応の情報量が不足する

拳の鈍い衝突音、床や壁に伝わる衝撃、家具の軋みといった環境反応が薄い場面では、視覚だけでは補えない“重さ”が伝わりません。結果、接触の規模感が小さく感じられ、臨場感が伸び悩みます。

リボルバー・リリーのキャラクター描写が伝わらない

人物像の核は強いのに、画面上の立ち上がりが弱く、意図や変化が観客まで届きにくい構成が重なっています。台詞で説明される情報が多く、行動の積み重ねから意味をつかむ場面が相対的に少ないため、感情の導線が細く感じられます。

台詞依存で「なぜそう動くか」が体験化されない

重要な背景や心情が説明で片づけられる比率が高く、迷いから決断に至る小さな段差が映像として残りにくくなっています。結果、物語の流れは理解できても、人物の内面変化を“見て納得する”感覚が生まれにくくなります。

象徴的キャラクターの意味が固定しない

主人公を追う男や白髪の老婆など、象徴性を帯びた存在が物語に現れますが、再登場時の見せ方が初出と大差なく、記号が物語的な意味へ育っていきません。何を象徴しているのかが観客側で確定しづらく、主題との結び付きが曖昧に映ります。

サブキャラの代償が小さく関係性の密度が薄まる

味方側がほぼ無傷で推移するため、関与の深さや覚悟の重さが画面に積み上がりません。誰が何を失い、何を背負ったのかが見えにくく、主人公の選択に乗るための感情の足場が不足します。

視点の固定で対立相手の動機が見えない

主役側の視点に寄ったまま進行する場面が多く、敵側の狙い・恐れ・学習が描かれにくい構造です。対立の必然が薄くなり、衝突の重みが単線的に感じられます。

リボルバー・リリーの原作を端折ったことによるストーリーの薄さ

長編小説の重層性を限られた上映時間に収める過程で、動機や利害の厚みが画面上の“行為”として立ち上がりにくくなっています。舞台や人物設定の骨格は力強いにもかかわらず、物語の推進力を支える因果の密度が下がり、対立の切迫や賭け金が軽く見えます。

圧縮によって因果の“手触り”が希薄化

要因→選択→結果の連鎖が会話説明に寄りがちで、行動と反応の積み重ねとして映りにくい構造です。出来事の意味は理解できても、決断に至る必然が肌感覚として残らず、物語の厚みが薄まります。

利害と賭け金の具体性が画面に落ちない

巨額資金や組織間の駆け引きは大枠で示される一方、個々の判断が抱える損失や危険の具体像が絵として蓄積しません。そのため、陸軍や海軍の選択が一直線に見え、対立の重さや緊張の持続が弱く映ります。

組織の行動原理が単線化し説得力が低下

政治的な代償や内部での抑制・反発といった異なる力学が十分に可視化されず、組織の意思決定が短絡的に見えます。目的と手段、そして支払う代価が一枚絵にならないことで、世界の現実味が損なわれます。

台詞説明に偏り、人物の変化が体験化されない

背景や経緯が語りで処理される比率が高く、同じ情報が行動の痕跡として残りにくい構成です。結果、人物の関係や価値観が“知識”としては伝わっても、観客が変化を追体験する回路が細くなり、感情の厚みが出にくくなっています。

リボルバー・リリーの展開が唐突で感情移入しづらい

物語の山場に向けた高まりが途切れやすく、登場人物の決断に心が寄り添いにくい構成が目立ちます。盛り上がりの直前に挿入される回想や、因果のつながりが見えにくい編集が重なり、緊張が断続的に失速します。結果として、観客は出来事の流れは理解できても、心情の段差を踏みしめる感覚を得にくくなっています。

回想の挿入位置がクライマックスの勢いを削ぐ

現在の出来事が加速し始めた場面で過去の情報が差し込まれ、上がりかけたテンションが切断されます。回想で提示される事実は物語の鍵であっても、配置が重なるたびに高揚が平坦化し、到達点の感情が薄まって見えます。

感情の“階段”が省略され決断が唐突に映る

葛藤の芽生え、迷い、代償の提示といった小さな段差が映像の中で十分に可視化されません。選択の前後で表情や仕草、関係の揺れが積み重ならないため、人物の行為が急な方向転換のように感じられます。

視点の固定化で対立相手の必然がぼやける

主人公側の視点が長く続く一方、対峙する側の狙い・恐れ・学習が画面に残りにくく、衝突の重さが単純化して映ります。相手の行動原理が読めないまま場面が進むことで、対決の帰結が“出来事の結果”に見え、感情の蓄積が途切れます。

編集のリズムが“動く→当たる→崩れる”の連鎖を寸断

アクションや対話の要点を細かいカットでつないだ結果、原因と結果が別々のショットに分散しやすく、観客の呼吸と画面のリズムが同期しません。感情の起伏が途切れ途切れになり、没入の糸が緩みます。

リボルバー・リリーが「ひどい」と言われる背景と評価のバランス

チェックリスト

-

陸軍描写が単調で射線管理や学習効果が乏しく、包囲や退避などの基本戦術が映らず説得力を欠く

-

市街地での交戦で遮蔽物や盾を使わず正面突撃を繰り返すなど、軍としての規範から外れ不自然さが残る

-

主人公の動機が台詞偏重で可視化されにくく、過去の傷と現在の選択の接続や優先順位が曖昧に見える

-

「少年を守る」と過去の男性像に絡む動機が競合し、代償の提示も弱いため覚悟の重みが伝わりにくい

-

テンポや演出スタイルが好みで分かれ、予告編とのギャップや視聴環境の違いが“遅さ”の体感を増幅

-

一方で綾瀬はるかの存在感、美術・衣装・照明、一対一の近接アクション、音楽とキャストのアンサンブル、宣伝ビジュアルの達成度は高評価が多い

陸軍描写の不自然さと説得力不足

| 要素 | 望ましい描写 | 本作での見え方 |

|---|---|---|

| 射線管理 | 遮蔽と射角の分担 | 正面集中で単調 |

| 学習効果 | 再衝突での戦術変化 | 変化が乏しい |

| 指揮系統 | 明確な指示と連携 | 指揮が曖昧 |

| リスク管理 | 退避と再編成 | 突撃の反復 |

作中の陸軍は「数で包囲しているのに当てられない」「街中で正面突撃を繰り返す」といった場面が目立ち、組織としての強度や賢さが映像から汲み取りにくくなっています。その結果、主人公側の勝利が敵の凡ミスで支えられているように見え、アクションの達成感より不自然さが先に立ってしまいます。次のポイントが、説得力を弱めた具体的な要因です。

都市戦での包囲と交戦ルールが機能していない

カフェを市街地で取り囲み、遮蔽物や盾を使わず一斉射撃に移る描写は、治安維持や被害最小化といった「軍としての規範」から外れています。さらに、視界の開けた場所で正面突撃を繰り返し、側面からの圧力や退避・再編成といった基本手順も見えません。包囲の深度や狙いの分担が示されないため、「なぜ無傷で突破できるのか」を観客が説明できず、違和感が積み重なります。

射線管理と遮蔽物の情報が不足している

銃撃戦では、誰の弾がどの角度で通り、どの遮蔽物が有効かが見て取れるほど緊張は高まります。ところが、平地での前進や道路での撃ち合いで、敵味方の配置・距離・遮蔽物の効き目が十分に提示されません。結果として、陸軍側の火力が背景ノイズ化し、正面突破が常態化して見えてしまいます。

指揮系統と学習の欠如が敵を弱く見せる

指揮官は「現場経験がある」と語られる一方で、戦況に応じた戦術の更新や隊員の連携が画面に現れにくい構成です。初回交戦の失敗から射角の再設計や火力配分の見直しに至る“学習効果”が描かれないため、敵の行動は単調に映り、主人公の優位が“必然”ではなく「相手が学ばないから」に見えてしまいます。

組織の目的と行動が因果で結びつかない

巨額資金を追うという目的は明快でも、なぜ市街地で露骨な銃撃に踏み切るのか、その政治的・軍規的な代償が映像で担保されていません。目的・手段・代償の三点が一枚の絵として結び付かないと、組織の判断は短絡的に見え、物語全体のリアリティも薄れてしまいます。

主人公の戦う動機が弱いと感じられた理由

小曽根百合は「かつて57件に関与した元スパイ」であり、「少年を守る立場」でもあります。ただ、画面上の積み上げが説明寄りに偏る場面が多く、観客が“体験として”動機を掴みにくいところがあります。過去の喪失、現在の守る対象、そして特定人物(過去の男性像)への感情――複数の動機が同時に走っているのに、その優先順位や変化の軌跡が見えづらい点が弱さの源になっています。

台詞で語られ、行動で確かめにくい

元スパイ時代の経緯や喪失は、第三者の説明や短いフラッシュバックで提示される割合が高めです。迷い→選択→代償という“小さな階段”を、行動と反応で見せるショットが少ないと、覚悟の重さが身体感覚として届きません。結果、決断がやや唐突に映ってしまいます。

過去の傷と現在の選択の接続が薄い

子を失った過去が、いまの保護行動にどう影響しているのか。そこを象徴や小道具の反復で体験化する設計が弱めです。同じ場所・同じ所作・同じ物を別の局面で提示し、意味が更新されていく様子を見せられれば、過去と現在が一本の線でつながり、動機は自然に厚みを帯びます。

「少年を守る」と「特定の男性への回収」が競合する

少年との疑似母子の線と、過去の男性(水野)に紐づく価値観の線が並走し、場面によって重心が揺れます。「戦いのための装い」や嗜好の共有など、男性に由来する要素が百合の選択を牽引しているように見える描写が続くと、主体的な動機より“誰かの夢の代行”に見えやすく、納得感が揺らぎます。

守る行為に対して、百合や協力者が負う損失・傷・関係の断絶が限定的だと、戦いの必要性が数字上の目的(資金や任務)に矮小化されがちです。動機が強く見える物語は、優先順位がはっきり提示されています。少年の安全と復讐、自己保存と組織倫理、過去の後悔と現在の使命――どれを選び、何を手放したのか、選択の代償が見えにくかったと思えます。

テンポや演出スタイルが合わない層も存在

同じ作品でも、観客が慣れている“映画の文法”が違えば、体感速度や盛り上がるポイントは変わります。本作は大正期の様式美を生かし、所作や静止の時間を重んじる設計が核にあります。対して、近年のハリウッド型アクションに親しんだ層は、因果が明快でカット割りの推進力が強い作りを好む傾向があり、ここに評価の分岐が生まれます。

予告編で形成された期待像とのズレ

予告編は銃撃や肉弾戦の見せ場を凝縮し、疾走感を前面に押し出していました。ところが本編では、人物の背景や関係性を丁寧に挟み込む構成のため、緩急の“緩”が長く感じられる場面もあります。宣伝で抱いたテンポ感と鑑賞時の体感がずれると、同じ情報でも「間延びしている」と受け止められやすくなります。

アクション文法の好みの差

因果が連鎖する“会話型アクション”(動く→相手が対処→さらに上書き)に親しむ観客は、敵の学習や戦術の更新が見えることに快感を覚えます。本作はスタイルを優先し、絵の美しさや所作の端正さを保つ場面が多いため、戦術のやり取りが薄く映ると「単調だ」と感じられがちです。

余白や静止を味わう層との相性

静止の間や衣装・セットを見せる“余韻の時間”は、クラシカルな演出を好む層には心地よく響きます。視覚モチーフの反復や光の演出を味わう鑑賞スタイルと相性が良く、こうした層では評価が上振れします。一方、常に次の出来事へ進む推進力を最優先する層には“遅さ”として知覚されがちです。

視聴環境がもたらす体感差

劇場の暗所・大画面・音圧では、霧や照明、衣装の質感が立ち上がり、様式美の魅力を体で感じやすくなります。自宅視聴では微細な陰影が削がれ、アクションの因果の手がかりも拾いにくくなるため、テンポの“緩”が相対的に目立つことがあります。評価の分岐は、こうした環境差にも左右されます。

否定的評価の中でも光った高評価ポイント

厳しい意見が目立つ一方で、いくつかの要素には安定して称賛が集まりました。大正ロマンの世界観を支える美術と衣装、主演の身体表現、ライティングやフレーミングの美しさ、そして近接戦の見せ方――これらは多くの感想でポジティブに語られています。

綾瀬はるかの存在感と所作の説得力

ドレスでの立ち居振る舞い、銃の扱い、表情の切り替えなど、身体から伝わる説得力が高く評価されています。台詞が少ない場面でも、佇まいだけで感情や意図が伝わり、画面の中心として視線を惹きつけ続ける力が作品全体を牽引しました。

美術・衣装・照明が生む統一された世界観

和洋折衷の衣装、直線的な都市建築、街灯や霧を活かした照明設計が呼応し合い、1924年の帝都が“様式”として立ち上がります。色の対比や素材感のコントロールも行き届き、物語の評価とは別の軸で視覚的な満足度を押し上げました。

一対一の近接アクションで際立つ緊張

多数対多数の銃撃より、狭い空間での一対一の格闘は好意的な評価が集まりました。距離が詰まった場面では打撃の角度や反応が拾いやすく、人物同士の関係性や心理的な圧がアクションの強度に直結します。見せ場として記憶に残ったという声が多い領域です。

キャストのアンサンブルと劇伴のトーン

主演以外のキャストも確かな存在感を示し、キャラクターの色合いが画面を華やがせています。音楽は低域の鳴りや静寂との切り替えで緊張を支え、映像のトーンと心地よく共鳴。画と音の呼応が“映画らしさ”を担保し、鑑賞後の余韻を豊かにしました。

予告編が提示したビジュアルの達成

「時代衣装×ダークヒロイン×モダンな画作り」という宣伝上の約束は、ビジュアル面では高い達成度を示しました。ドラマ運びに賛否はあっても、期待していた“見たい画”が確かにスクリーンにあった――その満足が、一定の支持を下支えしています。

リボルバー・リリーの「ひどい」評価を総括

- 全体の評価は二極化で、肯定と否定がはっきり並走している

- 低評価の核は銃撃や格闘の因果が読みにくく緊張が続かない点だ

- 回想の挿入位置が山場の手前に重なり高揚を分断している

- 象徴的キャラクターの意味付けが視覚的に成熟せず曖昧だ

- 長編原作の圧縮で要因→選択→結果の連鎖が希薄になっている

- SNSで“違和感の言語化”が拡散しネガ要素が短時間で定着した

- 空間設計や遮蔽物情報が不足し正面突破が不自然に見える

- 様式美優先の画づくりが射線や距離感を曖昧にしている

- 進行方向の揺らぎで空間把握が難しく戦況の論理が届かない

- 技量差の提示とリスク共有が薄く主人公だけ無敵に見える

- 近接格闘は当たりと反応の連鎖が途切れ軽さが目立つ

- 台詞依存が強く動機や変化が行動の積み重ねとして伝わらない

- 陸軍描写は射線管理や指揮系統が甘く説得力を欠いている

- 主人公の複数の動機の優先順位が不明瞭で納得感が揺らぐ

- 一方で美術・衣装・主演の存在感や一対一の場面は高評価だ

参考情報リンク

出典:映画『リボルバー・リリー』公式サイト TOP/INTRODUCTION

https://revolver-lily.com/

出典:東映 作品ページ

https://www.toei.co.jp/entertainment/movie/productionlist/detail/1240940_3641

出典:株式会社いけうち プレスリリース(霧演出・舞台効果の技術協力)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000015807.html

eiga.com 作品解説ページ https://eiga.com/movie/96663/