テレビ番組として大人気コンテンツが映画化するとのことで話題となった映画版「逃走中」は、公開直後から酷評やひどいという声が相次ぎ、SNSでもネガティブなレビューが目立ちました。特にキャラクター描写の浅さや物語全体のツッコミどころの多さ、終盤の違和感などが視聴者の不満を募らせ、面白さよりもつまらない印象を与えたとの意見が目立つ。本記事では、そうした批判の背景や評価の理由を整理し、作品をめぐる賛否両論を深掘りし、低評価のきっかけとなったかもしれない撮影中の迷惑行為の炎上事件についても解説していく。

映画版『逃走中』がひどいと言われる理由:失われた番組の魅力

チェックリスト

-

映画版『逃走中 THE MOVIE』は全編脚本ありのフィクションで、テレビ版の偶発性やリアルタイム性がほぼ失われた。

-

現実離れしたルール(総額100億円、全員復活ボタンなど)や「東京23区封鎖」設定が導入され、現実感と番組らしさが低下。

-

中盤で登場する「ワイルドハンター」が敗北=死というデスゲーム化を招き、競技性や公平性が損なわれた。

-

ハンターの脅威や追跡演出が弱く、情報提示も減少したため、緊張感や戦略性が薄れた。

-

勝利条件や時間制限、賞金システムが曖昧化し、視聴者が展開を予測・分析する楽しみが消えた。

-

全体として、競技型バラエティとしての一貫性が崩れ、長年のファンから「もはや『逃走中』ではない」と批判が集まった。

映画版『逃走中』で失われた番組の本質

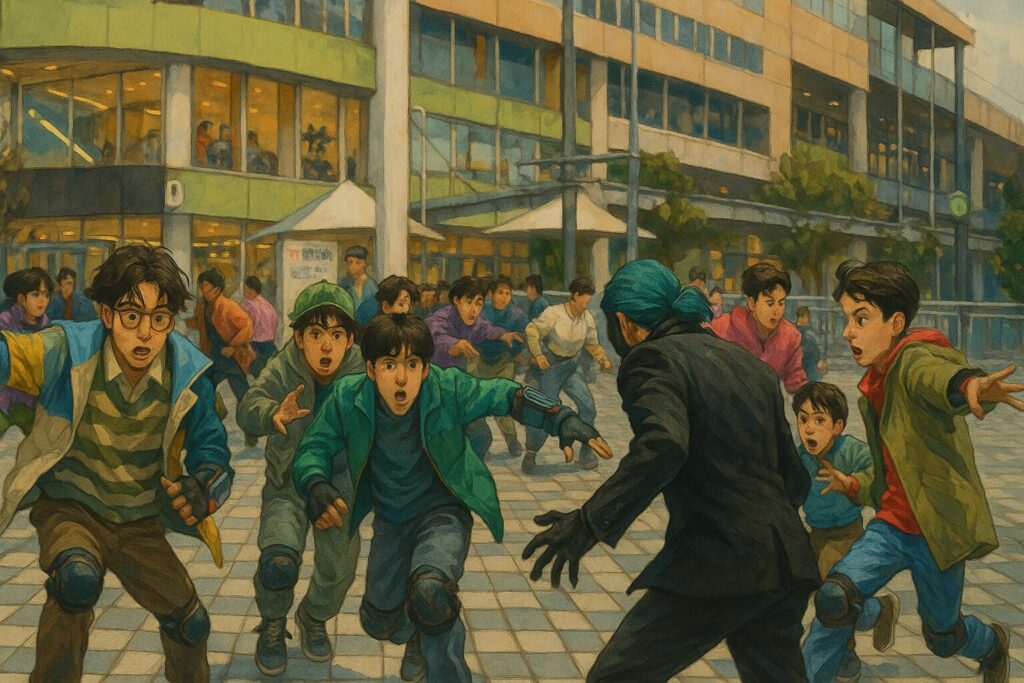

劇場版『逃走中 THE MOVIE』は、テレビ番組の20周年を記念して制作された完全フィクション作品だ。2004年放送開始のテレビ版は「制限時間内にハンターから逃げ切る」という単純な鬼ごっこ形式が核にあり、逃走時間と賞金が直結する明確なルールが魅力だった。一方、映画版では撮影形式・舞台設定・ルールすべてが大きく改変され、予測不能な展開や偶発的なドラマ性はほぼ排除された。

撮影形式と展開の違い

テレビ版は実際の都市やテーマパークで撮影し、芸能人やアスリートがリアルタイムで行動する。結果として、予測不能な動きや偶然のアクシデントが番組の醍醐味になっていた。映画版は全編が脚本に沿った演技で進行し、展開や動線が固定化されているため、ゲームらしい偶発性はほぼない。

ルール改変と現実感の薄れ

映画では「総額100億円の山分け」や「リセットボタンで全員復活」といった、現実の番組では成立しない設定を導入。これらは物語上の盛り上げ要素だが、既存ファンにとってはルールの根幹から外れた印象を与えた。終盤に至っては逃走時間と賞金の関係がほぼ無意味化し、番組らしさが失われている。

舞台スケールの拡大

テレビ版は現実の施設を使い、限られたエリア内での駆け引きがリアリティを支えてきた。映画版では「東京23区全域封鎖」という現実離れした舞台を採用。映像的な迫力は増したが、現実感を重視する視聴者には逆効果となり、没入感を損なったと考えられる。

新キャラクター「ワイルドハンター」

映画オリジナルの敵キャラクターであるワイルドハンターは、捕獲=排除という致死性を伴い、物語をデスゲーム化させた。この設定変更は作品のジャンル性を変えるほどの影響を与え、従来の「逃走中」とは別物とみなす声を増やす結果になった。

序盤に残るテレビ版の面影とその限界

劇場版『逃走中』の冒頭から中盤までは、テレビ版に近いルールと演出が保たれている。複数のチームや個人が制限時間内にハンターから逃げ切り、賞金を得るという基本構造はそのまま。心理戦や状況を変えるミッションも盛り込まれ、序盤の映像は監視カメラ視点や全体マップ表示といったおなじみの演出を再現しており、ファンが入りやすい作りになっている。

リアリティを支える追跡演出

ハンターは一定距離から急接近したり、曲がり角で突然現れたりと、テレビ版の定番パターンを踏襲。距離感の可視化や逃走経路の制限といった基本原則でしたが、その演出は序盤だけ機能し、ある程度の緊張感を生んでいました。

多様な参加動機

賞金を狙う者、単なる興味本位で挑む者など、参加理由も現実的な範囲に収まり、番組らしいキャラクター構成が見られる。この段階では「逃走中」らしいゲーム感がまだ残っている。

ただし、細部では不自然さが目立つ。見つかっても妙に捕まらない場面や、逃走中に長く会話するなど現実では成立しない行動が散見される。こうした演出の緩さが、後の展開で緊迫感を削ぐ要因となる。

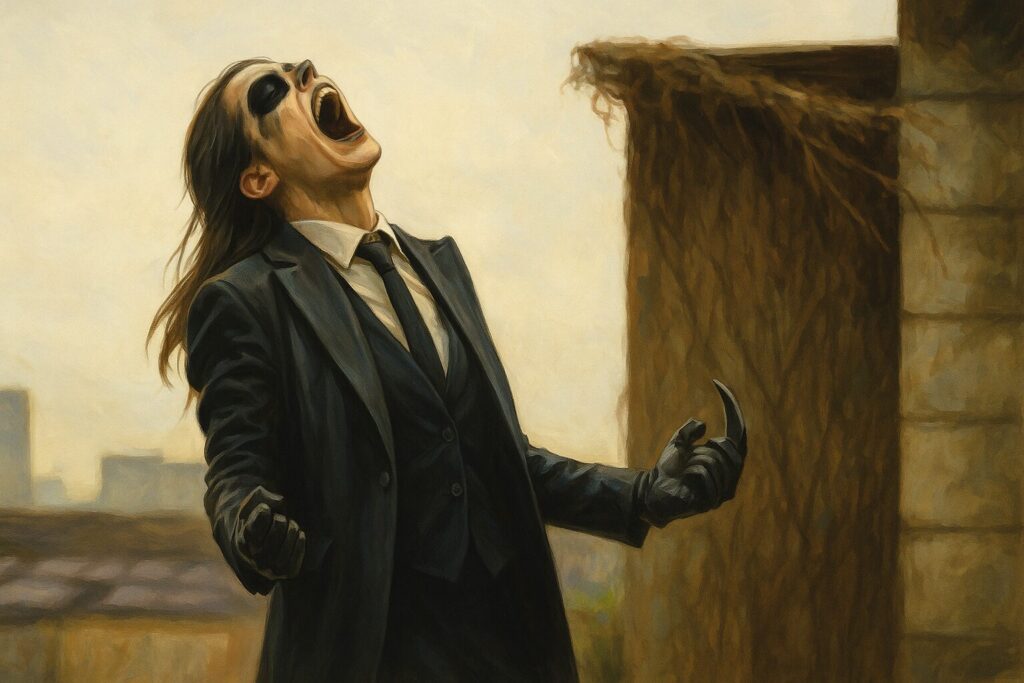

ワイルドハンターが引き起こした“逃走中”崩壊

映画版『逃走中』中盤で現れる「ワイルドハンター」は、作品のトーンを根本からひっくり返す存在です。テレビ版のハンターが捕獲で済ましていたのに対し、ワイルドハンターは捕まった逃走者を“存在そのものを抹消”する、事実上の死亡扱いという衝撃のルールを導入。この瞬間、安心して観られた鬼ごっこ型の賞金ゲームは、命をかけたデスゲームへと様変わりしました。

安心が恐怖へと変わる瞬間

テレビ版では、捕まっても失うのは賞金だけで、視聴者は心理戦や逃走テクニックに集中できました。しかしワイルドハンターの登場により、敗北=死という極端なリスクが追加。これはルールへの違和感を強める結果となったようです。

公平性が損なわれた動き

通常のハンターには一定の速度やパターンがあり、逃げ切れるチャンスも計算できます。しかしワイルドハンターは、演出上突然出現したり、動きが制限されたりする場面が多く、「ゲームとしての公平さ」が損なわれた印象を与えました。

番組らしさが急激に薄れる演出

このホラー寄りキャラクターの登場とともに、公式ナレーションや残り時間・賞金額の表示が激減。マップやハンターの位置情報といった視覚的ゲーム情報もほぼ消失し、「もはやこれは『逃走中』じゃない」と感じた視聴者が多かったはずです。

公式が語る「ワイルドハンター」演出の意図

実際、監督の西浦正記氏は、「基本直線的な動きしかできないアンドロイドのハンターを、ハンターが自分で考えてあらゆる方向に動けるとなったら、超怖いなと思って。上から飛び降りてきたり、飛びかかってきたりする要素を加えた」と語っており、その演出意図には“最大限に怖くする”本気が込められていました(出典:映画ウォーカー プレスインタビュー)

デスゲーム化で失われた競技的緊張感

映画版『逃走中』の中盤から導入された「敗北=死」という設定は、一見すると物語を刺激的に見せるが、実際には番組本来の緊張感を削ぐ要因になった。テレビ版は「制限時間内に逃げ切れば賞金獲得、捕まっても生命の危険はない」という明快なルールのもと、視聴者は戦略や心理戦に集中できた。しかし、デスゲーム化によって安全な枠組みが崩れ、競技性よりも作為的な恐怖演出が前面に出るようになった。結果として、長年のファンが愛してきた「予測不能だが一貫性のあるゲーム」の魅力が薄れたのである。

一貫性の崩壊と公平性の喪失

テレビ版ではハンターの速度や出現頻度が安定し、統計的に予測できる楽しさがあった。

だが映画版では、ワイルドハンターが場面によって不自然に出現したり、逆に見逃したりするなど、演出意図に左右される動きが頻発。公平性が損なわれることで、視聴者はリアルタイムの確率予測を楽しめなくなった。

情報提示の減少による没入感低下

テレビ版の魅力のひとつは、残り時間や賞金額、マップ情報を共有できる点だった。これにより視聴者は参加者と同じ条件で状況を分析し、戦略を想像できた。しかし映画版ではデスゲーム化とともにこれらの表示が減り、観客は受動的に物語を追うだけの立場へと追いやられた。

戦略の単調化と物語の平板化

命の危険が加わったことで、参加者の行動は「生き残る」一点に収束。テレビ版で見られた賞金増額を狙う攻めの行動や、仲間を助けるためのリスク選択はほぼ消滅した。戦略的な多様性が失われ、競技的な奥行きも感じられなくなった。

この構造的な変化こそが、多くのファンから「これはもう『逃走中』ではない」と評された最大の理由といえる。

ハンターの弱さと演出の甘さ

映画版『逃走中』では、本来なら物語の緊張感を支えるはずのハンターが、テレビ版に比べて著しく迫力を欠いている。問題は単に捕獲力が落ちたことではない。演出や編集の段階での意図的な調整が、競技性やスリルを根本から削いでしまっているのだ。

脅威を感じさせない行動パターン

テレビ版のハンターは、時速12〜15kmほどの安定したスピードと明確な巡回ルートを持ち、「逃げ切れる可能性はあるが捕まる危険も高い」という公平な緊張感を提供してきたが、映画版では、逃走者を視認しても追わずに立ち止まる、狭い通路で鉢合わせしても静止するなど、脅威を感じさせない動きが目立つ。特定キャラを生き残らせるための演出意図は見え隠れするが、それがかえってハンターの存在価値を下げている。

捕獲シーンの演出不足

テレビ版は、捕獲の瞬間を多角的なカメラワークやスローモーションで映し、息遣いや足音まで拾って緊張を盛り上げる。しかし映画版では、唐突なカットや過程の省略が多く、「捕まるかどうか」という瞬間的な高揚感が伝わらない。結果、観客は結末だけを知らされるような淡白な印象を受けてしまう。

情報の欠如による緊張感の喪失

ハンターの総数や配置、巡回ルートといった基準情報は、観客が脅威を把握するための土台となる。テレビ版ではこれらが画面上で可視化されていたが、映画版ではほぼ提示されない。どれほど危険が迫っているのか分からないまま物語が進行し、緊張を共有する感覚が薄れてしまった。

ハンターの弱体化はキャラクター設定だけでなく、演出、編集、情報提示の全てに関わる構造的な欠陥だ。競技型コンテンツにおいて脅威の存在は緊張感の源泉であり、そこが欠ければ作品全体の魅力も大きく損なわれる。映画版はまさにその悪循環に陥ってしまっている。

勝利条件の設定が致命的に雑

映画版『逃走中』では、肝心の勝利条件が競技性を大きく損なってしまっている。テレビ版では「制限時間内に逃げ切る」か「ミッションを達成して賞金を得る」というシンプルなゴールが常に明示され、視聴者も参加者と同じ目線で戦略を予測できた。しかし映画版では、そのゴールが複雑化し、場面によって変化するため、一貫した目的が見えにくい。

曖昧になった勝者の定義

ワイルドハンター登場後は「誰が勝者か」という基準が揺らいだ。テレビ版のように「生き残れば勝ち」という明快さはなく、生存していても外的要因で脱落したり、逆に敗北条件を満たしても物語の都合で勝ち扱いになる場面がある。こうした整合性の欠如は、視聴者の納得感を大きく損なうと思われる。

不自然な時間制限の扱い

テレビ版では常に表示されるカウントダウンが戦略の軸となっていたが、映画版では時間表示が断続的で、残り時間が突然短縮されることもある。これは緊張感を高めるどころか、状況把握を難しくし、観客が展開を予測する楽しみを奪ってしまった。

形骸化した賞金システム

テレビ版では賞金額の増減が明確に示され、リスクを取るか安全策を取るかという心理戦が描かれた。ところが映画版では、賞金がほとんど物語の推進力として機能せず、目標は「生き残ること」だけに絞られている。戦略の幅が狭まり、展開も単調になった。

映画版はドラマ的盛り上がりを狙った結果、競技としての整合性や予測不能性を犠牲にしてしまった。これにより、テレビ版のように視聴者が参加者と一緒に戦略を練る感覚は失われ、観客はただ決められた筋書きを追うだけの存在になっている。

映画版『逃走中』がひどいと言われる理由:キャラクター描写と終盤の違和感

チェックリスト

-

映画版『逃走中』では参加者の動機が場面ごとに変化し、一貫性を欠くため感情移入が困難になっている。

-

脚本上の都合で行動やルールが不自然に変更され、競技性や公平性が損なわれている。

-

裏切りや犠牲が戦略的理由を欠き、物語の因果関係や没入感を弱めている。

-

少年カイの動機・能力・制約条件が不明確で、ご都合主義的に活躍する構成が他キャラの存在感を奪っている。

-

撮影中の迷惑行為による炎上が作品への不信感を高め、ブランドイメージ低下を招いている。

-

子供向け仕様やシリーズファンサービスがある一方、初見者や大人視聴者には物足りなさと予定調和感を与えている。

参加理由の矛盾とご都合展開

一貫性を欠いた動機設定

映画版『逃走中』でまず目につくのは、参加者たちの動機が物語を通して安定していない点だ。テレビ版では、高額賞金を狙う経済的理由、自分を試すための挑戦、知名度を上げたいという目的などが冒頭で提示され、その背景が行動にも反映されていた。ところが映画版では、この動機があいまいで、場面によって変化してしまう。結果、キャラクターへの感情移入の土台が揺らぎ、観客は彼らの判断や行動を自然に受け止められなくなる。

唐突な目的転換の不自然さ

特に違和感が強いのは、ストーリー進行に合わせて目的が急に書き換えられる場面だ。序盤は賞金獲得を唯一のゴールとしていた人物が、終盤になると突然仲間の救出や復讐に行動をシフトする。方向転換そのものはドラマを盛り上げる可能性があるが、伏線や心理描写が不足しているため唐突に感じられ、説得力を欠く。心理学的にも、人は一度設定した目標に固執する傾向が強く、この現象は「目標固定化効果」として知られているようで、その点からも、動機の変化に対する描写はリアリティを損なうと思う。

行動の一貫性を崩す脚本の介入

動機のぶれは、行動パターンにも影響する。本来なら避けるはずの危険に突っ込む、あるいは勝負どころで急に消極的になるなど、一貫性のない行動が目立つ。こうした描写が続くと、観客は「なぜこの選択をしたのか」を推測する意欲を失い、ただ受け身で展開を追うだけになってしまう。競技型作品に不可欠な「観客も一緒に戦略を考える感覚」が失われる瞬間だ。

短期的サプライズと長期的損失

さらに脚本上の都合も、この矛盾を後押ししている。特定キャラクターを残すためにハンターの追跡が不自然に遅くなる、新しいルールが唐突に追加されるなど、競技の枠組みが物語の進行に合わせて操作される。こうした演出は短期的には驚きを生むが、長期的には「競技そのものへの信頼性」を削ぎ落とし、作品の根本的な魅力を弱める。

参加理由の矛盾とご都合主義的な展開は、競技型コンテンツが本来持つ戦略性と公平性を弱める最大の要因となっている。観客は物語の外側から「これは脚本で決まっている展開だ」と感じ取ってしまい、緊張感や没入感は大幅に低下する。

意味のない裏切りと犠牲の連鎖

戦略性を欠いた裏切り

映画版『逃走中』では、人間関係を揺さぶるために裏切りが頻繁に盛り込まれているが、その多くは戦略的な必然性を伴わない。テレビ版では、裏切りが賞金額や勝敗に直結し、合理性が担保されていた。ところが映画版では、終盤で仲間を置き去りにするような行動があっても、生存確率や勝利条件の達成にほとんど影響を与えないことが多い。本来、人が協力関係を断つ際には損得勘定が大きな要素となり、この行動原理は「社会的交換理論(social exchange theory)」で説明されているが、映画版ではその原則と食い違う唐突な裏切りが繰り返され、観客に「なぜそんな選択を?」という疑問を残す。

意味を伴わない犠牲

犠牲の描写も、物語に十分な深みを与えていない。テレビ版では、誰かの脱落や自己犠牲がチーム全体の勝率向上や重要ミッションの成功といった成果に直結していた。これにより、犠牲には納得できる理由があり、視聴者もその重みを感じ取れた。しかし映画版では、犠牲が単なる感情的な見せ場として消費される場面が多く、その行為が物語全体に与える影響が曖昧なまま終わることが少なくない。結果、視聴者は一時的に感情を動かされても、その意味を深く考える機会を失う。

因果関係の希薄化と没入感の低下

裏切りや犠牲が乱発されることで、物語の因果関係が薄れ、キャラクターの行動予測が困難になる。本来、競技型コンテンツの魅力は「次に誰が、なぜ、どう動くのか」を観客が推測する過程にある。しかし、理由や目的の見えない行動が続くと、視聴者は展開を受け入れるだけの受動的な立場へと追い込まれ、没入感が大きく損なわれる。

瞬間的ショックと構造的な薄さ

最終的に、こうした無意味な裏切りと犠牲は物語の骨格を弱め、感情的な積み上げを空洞化させる。競技性を伴う作品では、裏切りや犠牲に明確な戦略的理由や物語的必然性が備わってこそ深みが生まれる。それを欠いたままでは、印象に残るのは派手な場面ではなく、むしろ構造的な脆さとなってしまう。

謎の少年カイと理不尽な活躍

情報不足が生む違和感

映画版『逃走中』に登場する少年カイは、物語の中心に近い位置に置かれながら、その素性や目的がほとんど明かされない。外見や言動から推測できる情報はわずかで、参加の経緯や能力の根拠も描かれないまま物語が進む。この説明不足は意図的なミステリー演出というより、脚本段階での情報設計の甘さとして作用しており、視聴者は彼の存在を物語に溶け込ませづらい。

三要素の欠落による説得力の低下

物語構造論では、キャラクターの行動を納得させるために「動機」「能力」「制約条件」の三要素が必要と考えられる。

動機(Motivation)

キャラクターがなぜその行動をするのか、つまり行動の「理由」や「目的」です。「物語の原動力」として不可欠です。

能力(Ability)

キャラクターにその行動を成し遂げるだけの力量や資源があるかどうか。能力がなければ、行動そのものが成立しません。

制約条件(Constraints/障害)

外部または内部の障壁があることで、行動には緊張や葛藤が生まれ、物語にドラマ性や説得力が備わります。

カイの場合、動機と能力がほぼ提示されず、制約条件も曖昧だ。このため、どのような危険を冒し、何を得ようとしているのかが見えないまま、重要な場面で突出した活躍を見せる展開になっている。

参考:【物語生成術概論】 ストーリーの構造分析と編集技法|お絵描きホーホー論

不自然なアクションと背景説明の欠如

彼はハンターの追跡を巧みにかわし、複雑なミッションを単独で成功させる場面が多い。しかし、その技能がどのように身についたのか、作中では一切説明がない。心理学的には、人間は高い能力を発揮する人物に対し、その習得過程や背景を求める傾向があります。つまり、人が成功の原因を内的(努力・能力)に求めたがり、さらにそれを学ぶことで自分自身の成長につなげたいという 原因帰属の心理 に基づいています。特に、自分との差を埋めたいという学習的・社会的動機も影響していると考えられます。

しかし、その過程が描かれないままでは、「唐突に有能」なキャラクターとしてご都合主義的に映りやすいです。

他キャラクターの存在感を奪う構造

競技型の物語では、各キャラクターが役割を分担し、それぞれの強みを活かすことでドラマに厚みが出る。しかしカイは本来別のキャラクターが担うべき課題を一人で解決してしまい、周囲の活躍の場を奪う場面が目立つ。つまり、短期的にはキャラクターの印象を強められるが、長期的には物語全体のバランスを損ねる印象です。

セリフと出番の配置の問題

競技型の物語では、会話の一つひとつが緊迫感を高める役割を果たす必要がある。しかし映画版の姉キャラクターは、流れを止める説明的な台詞が多く、テンポを崩してしまう場面が目立つ。これにより、観客の集中が途切れ、物語への没入感が損なわれる。

映画「逃走中」の炎上事件も原因か

2024年3月に『逃走中 THE MOVIE』の公開が発表された、その直前に発覚した撮影中の迷惑行為が大きな批判を呼び、作品への期待に影を落としていたと思われる。都内でのロケでは、マンションの出入口封鎖や敷地の無断使用に加え、スタッフの高圧的な発言が住民とのトラブルに発展。ネットでは「悪質YouTuberと変わらない」といった声が相次ぎ、過去の公共空間での撮影炎上事例と重ねて語られる事態となっている。

出入口封鎖と住民の通報で警察沙汰に

3月2日午後1時ごろ、都内のマンション前で『逃走中』と思しき撮影が行われ、機材で入口が塞がれていた。住民が道路使用許可を確認すると、許可区域外を占有していたことが判明。注意を受けても「みんなの道路だから撮影してもいい」と反論され、警察へ通報する事態に。現場には20〜30人のスタッフとスーツ姿の「ハンター」役が走り回る様子もあった。

制作会社の謝罪と再発防止表明

警察到着後、撮影は約30分で撤収され、責任者が口頭で謝罪。制作会社フジクリエイティブコーポレーションは「手続きは行った認識だが、警察から改善指示を受けた」とコメントし、再発防止を約束した。しかし番組名や詳細を公表せず、視聴者の不信感は残ったままだ。

公共空間ロケの課題と番組の将来

今回の事件は、NHKによる尾瀬国立公園での通行妨害騒動を思い起こさせる。市街地ロケの多い『逃走中』は、マナー問題が続けば番組ブランドの毀損や放送継続への影響も避けられない。映画公開は、悪評を払拭できるか、それとも批判を加速させるかの分岐点となりそうだ。

参考:『逃走中』映画化発表も「今度はどんな迷惑かける?」と批判 “上から目線”トラブルでイメージ最悪に | 女性自身

子供向けとしての割り切り視点

子供向け映画は、大人向け作品とは異なる目的や制約の中で制作される。映画版『逃走中』のようにアクションとゲーム要素を組み合わせた作品では、視覚的にわかりやすくテンポの速い展開、そして単純化された感情表現が意図的に採用される。これは手抜きではなく、発達心理学や教育メディア研究の知見に基づいた戦略であり、ターゲットとなる年齢層の理解や満足度に直結していると思われる。

発達段階に合わせたストーリー設計

子供は物語理解において因果関係や複雑な動機よりも、行動と結果の直接的な結びつきを重視する傾向がある。つまり、単純明快。

そのため、キャラクターの背景や心理的葛藤は最小限に抑えられ、動機は「仲間を助ける」や「勝利を目指す」といったシンプルな形に整理される。特に小学生低学年層は詳細な背景説明よりも、明確なゴールと派手なアクションを好む傾向が確認されている

規制基準に基づく安全なアクション表現

PG12以下の作品では、流血や直接的な身体損傷描写が制限される。そのため、アクションシーンは大げさで演劇的な動きや誇張された演出によって構成され、視覚的なインパクトを保ちながらも安心して鑑賞できる内容に仕上げられている。この手法はホラー要素などのリアリティを薄める一方で、低年齢層が恐怖感なく楽しめる利点がある。

商業的合理性と市場規模

子供向けに特化することは、商業的にも合理性が高い。ターゲット層が低年齢であれば関連グッズやイベント展開による長期的収益が見込め、保護者の購買判断にもプラスに働く。経済産業省の報告によれば、10歳未満向けキャラクター商品の年間市場規模は2022年度で約1兆2,000億円に達しており、映像コンテンツはその中心的役割を担っている。

このように、子供向け映画の割り切りは、発達段階への適合、安全性確保、商業的成功のすべてを同時に満たすための戦略といえる。しかしその一方で、大人の視聴者にとっては物足りなさや単調さを感じさせる要因にもなり得る。

映画版『逃走中』におけるファンが楽しめる点と限界点

映画版『逃走中』は、長年シリーズを見続けてきたファンにとって特有の魅力を持つ。一方で、その魅力は初見者にとって理解の障害となる場合もあり、ファン層と新規層の両立が課題となっているため、作品が提供するファン向け要素と、それに伴う限界を整理して解説する。

シリーズお約束の再現によるファン心理への効果

テレビ版で定着したBGMやハンター登場の演出、ミッション発表時の緊張感など、シリーズ特有の“お約束”が映画でも忠実に再現されている。このようなパターンの反復は安心感や好意の増加を促し、これにより、長年の視聴者は大画面でも変わらないシリーズ感覚を味わえる。

メタ的な視点での深い鑑賞体験

ファンは過去エピソードとの比較や、ミッション形式の変化、出演者の戦略の違いなどを細部まで楽しむことができる。こうした「裏読み」や「仕掛け探し」は、事前知識を持つ者ほど豊かに体験できる特権的な楽しみであり、初見者には得られない鑑賞価値を生む。

初見者へのハードルと満足度低下のリスク

シリーズ前提の作りは、初見者にとって理解の障害となり得る。背景やルール解説の簡略化はテンポを高める一方で、世界観の理解には時間がかかる。

ストーリー構成の制約と予定調和化の懸念

ファン向けの演出や特定キャラクターの優遇は、ストーリー展開の自由度を狭め、意外性や深みを損なう恐れがある。シリーズブランドの保護と物語の革新性を両立させることは、長寿コンテンツが常に直面する大きな課題である。

「逃走中」がひどいと感じられる要因総括

- 展開が予測可能で緊張感が薄い

- ミッション内容が単調で新鮮味に欠ける

- キャストの演技やリアクションが過剰

- 制作側の演出があからさまで没入感を削ぐ

- ゲームルールが不公平に見える場面がある

- テンポが遅く冗長な場面が多い

- 編集による煽り演出が過剰で疲れる

- 視聴者の期待を裏切る結果が多い

- 出演者の選定が話題性重視で内容と噛み合わない

- 危機感や緊迫感の演出が薄い

- 過去回と似た展開が繰り返されている

- ご都合主義的な展開が目立つ

- スポンサーや商品露出が目立ちすぎる

- 番組の方向性がブレて統一感がない

- 編集によって事実と異なる印象を与える場面がある